Secondo il dossier Stop Pesticidi nel piatto 2025 di Legambiente, su 4.682 campioni di alimenti, il 48 per cento contiene residui di sostanze chimiche.

Ricordate quando nei mesi e negli anni scorsi si parlava con grande enfasi dell’impatto dell’agricoltura industriale sul suolo, sulle falde acquifere, sull’aria e finalmente sui cambiamenti climatici? Ricordate le proteste dei cittadini contro il massivo e insensato utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici responsabili dell’attuale contaminazione ambientale? Si diceva: “noi siamo terra”, dobbiamo cambiare paradigma

Ricordate quando nei mesi e negli anni scorsi si parlava con grande enfasi dell’impatto dell’agricoltura industriale sul suolo, sulle falde acquifere, sull’aria e finalmente sui cambiamenti climatici? Ricordate le proteste dei cittadini contro il massivo e insensato utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici responsabili dell’attuale contaminazione ambientale? Si diceva: “noi siamo terra”, dobbiamo cambiare paradigma produttivo prima di portare al collasso il pianeta. Di fronte all’evidenza dei danni e alla sperimentazione positiva delle alternative agroecologiche, di fronte alle voci e alle mobilitazioni provenienti dai territori minacciati ed ammalati, alcune iniziative politiche erano state accolte con rinnovata speranza. Fra queste, le strategie della Commissione europea per la conservazione della biodiversità, l’obiettivo di aumentare la superficie coltivata a biologico e la riduzione graduale dell’utilizzo dei pesticidi chimici di sintesi in agricoltura.

Ecco, vi siete mai chiesti cosa stesse facendo l’industria dei semi ibridi, degli ogm e delle biotecnologie, degli agrotossici, mentre ambientalisti consumatori e produttori biologici cercavano di organizzare nuove filiere ecologiche più corte, antispreco, che potessero anche risollevare le economie locali? La risposta corretta è quella a cui state pensando: l’industria stava facendo i calcoli di quanto uno scenario di questo tipo potesse avere un impatto, catastroficamente negativo, sui propri bilanci e dividendi.

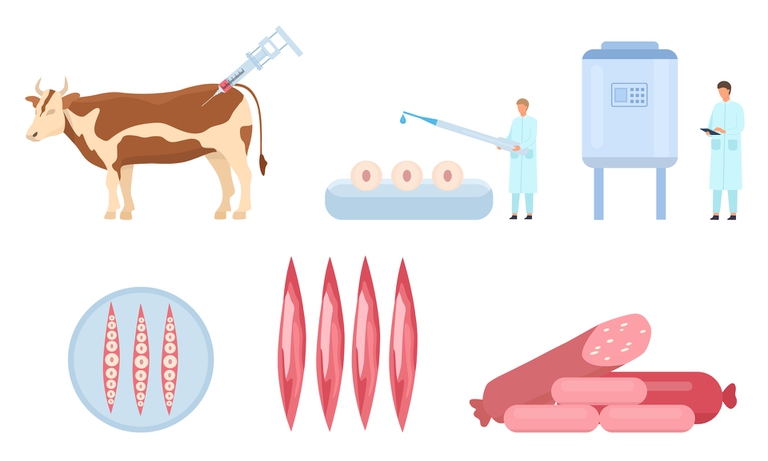

Come sopravvivere allo tsunami ecologista? Difendere il vecchio paradigma produttivo non aveva senso. Certo, si potevano spendere ancora milioni di euro in azioni di lobby per la riautorizzazione del glifosato in Europa, ma poi? Servivano nuove proposte, nuove soluzioni. Nuove idee per mantenere invariate le posizioni di potere, di controllo e di profitto. Le direttrici sui cui l’agritech ha deciso di muoversi sono sostanzialmente due: quella della seconda generazione di ogm e quella della carne artificiale. Entrambe le soluzioni risultano perfette perché prevedono brevetti, controllo del mercato, profitti e, soprattutto, si adattano perfettamente alla narrazione verde, in altre parole a spregiudicate iniziative di greenwashing.

Il caso italiano ha fatto scalpore perché, ante litteram, il governo ha voluto muoversi su entrambe le questioni in anticipo rispetto all’Europa, forse per guadagnare una sorta di primato italiano sempre buono ai fini propagandistici. La fretta non è però buona consigliera e così mentre si faceva tuonare la grancassa del principio di precauzione e della tutela delle produzioni italiane, sbattendo la porta in faccia alla carne creata in laboratorio, si apriva la finestra per far entrare nel paese l’altra grande minaccia alla nostra sovranità alimentare: gli ogm di seconda generazione. Un vero paradosso logico, politico e ideologico.

Il frettoloso ricorso al business della carne creata in laboratorio non salverà il pianeta ma salverà l’industria dell’agritech che rischiava di perdere importanti fette di mercato. Alla base di questa soluzione di mercato non c’è una visione ecologista che prevede un discorso sulla rigenerazione dei suoli, la tutela delle risorse idriche, la sovranità alimentare delle comunità ma piuttosto una semplice equazione di marketing: sempre più consumatori sono sensibili alle deprecabili condizioni degli allevamenti intensivi? Nessun problema, è sufficiente produrre carne finta. Cibo Frankenstein, come si diceva nel caso degli ogm.

Coloro i quali sollevano dubbi nei confronti della carne artificiale fanno spesso riferimento al principio di precauzione. La precauzione in questo caso riguarderebbe un’attenzione particolare ai processi produttivi dietro l’immissione in commercio del prodotto, quelli sanitari e quelli nutrizionali. È infatti da tenere ben presente che cercare di ricomporre un alimento che esiste in natura, con la pretesa di simularne tutte le caratteristiche naturali, non è un’operazione banale o priva di rischi, come sottolinea un recente rapporto Fao a riguardo.

Chi deciderà di fidarsi degli stessi investitori e degli stessi agglomerati industriali che per decenni ci hanno raccontato che i pesticidi non erano dannosi all’ambiente e alla salute umana sarà libero di farlo. Chi si alimenta di cibo spazzatura, di cui sono pieni gli scaffali dei supermercati, forse non si farà troppe domande su nuove tipologie di alimenti tecnologici, che probabilmente conterranno una lunga serie di additivi artificiali al fine di renderli più appetibili.

Ma al netto di queste considerazioni, uno dei rischi più grandi che la narrazione sulla carne cresciuta in laboratorio comporta è lo sviare l’attenzione dalle vere alternative. Quelle che si stanno sviluppando, oggi stesso, bottom up dai territori, in maniera partecipata, consapevole e con l’entusiasmo di chi sa che sta veramente facendo la cosa giusta e la cosa bella. La soluzione della carne coltivata in laboratorio, una soluzione up down impostaci dall’industria, rischia di rovinare soprattutto questo, facendo appello proprio a quei cittadini attenti all’ambiente e sempre più critici nei confronti della produzione alimentare industriale. Per far questo l’industria ha creato una falsa dicotomia fra carne coltivata e allevamenti industriali. Questa è la scelta che ci propone l’industria. Il mondo reale è ben altro! E siamo veramente liberi di scegliere fra varie opzioni, e non solo fra quelle che ci propone l’industria.

L’agroecologia, l’agricoltura e l’allevamento biologico di piccola scala, il ruolo dei contadini e dei pastori come custodi dei nostri paesaggi, della nostra terra, lo sviluppo di economie circolari e di filiere corte non solo rigenerano la terra ma anche i tessuti sociali ed economici. Incentivando l’illusione di poter vivere al di fuori dei processi ecologici della natura, il business della carne artificiale non farà altro che aumentare il controllo delle multinazionali sul cibo e sulla salute, accelerare il collasso delle economie alimentari locali e distruggere ulteriormente la democrazia alimentare. La vera soluzione alla crisi ambientale e sanitaria si basa su un percorso attivo di rigenerazione del pianeta, collaborando con i processi ecologici attraverso le pratiche agroecologiche e rigenerative.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Secondo il dossier Stop Pesticidi nel piatto 2025 di Legambiente, su 4.682 campioni di alimenti, il 48 per cento contiene residui di sostanze chimiche.

Come emerge dalla fotografia di ActionAid, la povertà alimentare tra gli adolescenti non è solo questione di disponibilità di cibo, ma di relazioni, identità e possibilità di scegliere.

Consiglio e Parlamento europei si sono accordati sulla proposta della Commissione Ue per la deregolamentazione dei nuovi ogm, ma le organizzazioni contadine, dell’agricoltura bio e ambientaliste chiedono di fermarla.

In Australia alcuni ricercatori stanno indagando come i microbi, compresi quelli del suolo, influenzano gli stati emotivi e le relazioni sociali attraverso l’asse intestino-cervello.

La proposta di togliere la scadenza all’autorizzazione delle sostanze attive dei pesticidi è contenuta in un pacchetto semplificazione della Commissione. Per gli ambientalisti in questo modo il profitto dell’industria prevale sulla salute.

L’associazione dei consumatori, analizzando otto campioni di riso basmati, ha rilevato la presenza di pesticidi in circa la metà dei campioni, e aflatossine in cinque di essi.

Un documento dell’associazione Ciwf fa i conti di quanto costerebbe in termini ambientali, economici ed etici il primo allevamento di polpi e, in generale, l’acquacoltura carnivora.

Sei anni dopo il precedente dossier, Eat-Lancet estende il concetto di dieta per la salute planetaria anche ai temi di giustizia sociale e accessibilità del cibo.

Con l’approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva suolo, gli Stati membri hanno tre anni di tempo per istituire sistemi di monitoraggio e promuovere soluzioni per una gestione sostenibile.