In un nuovo decreto previsti limiti più stringenti per queste molecole chimiche eterne, ma ancora superiori a quelle indicate dalle agenzie ambientali.

Cos’è il greenwashing inconsapevole A chiarire a questo dubbio è Fabio Iraldo, docente dell’Università Bocconi di Milano e professore associato presso l’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa che spiega: “Negli ultimi anni le aziende tendono a impegnarsi seriamente per il miglioramento ambientale. Per questo io non temo i tentativi di greenwashing intenzionale o il tentativo di ingannare il consumatore con numeri

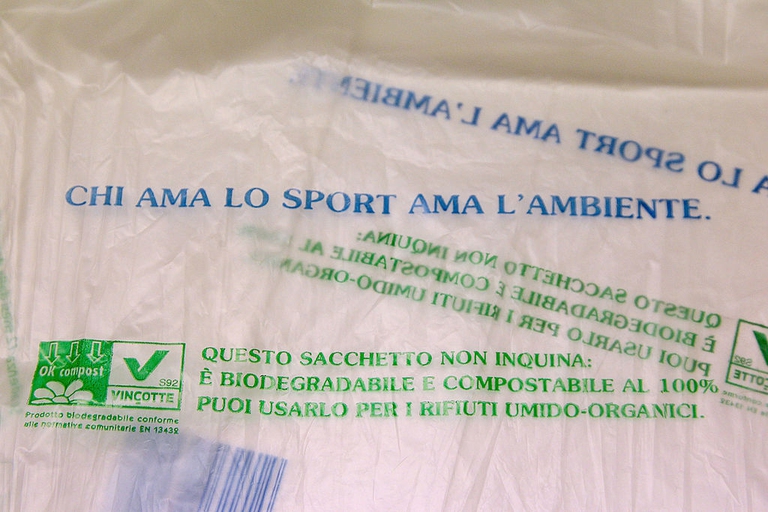

A chiarire a questo dubbio è Fabio Iraldo, docente dell’Università Bocconi di Milano e professore associato presso l’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa che spiega: “Negli ultimi anni le aziende tendono a impegnarsi seriamente per il miglioramento ambientale. Per questo io non temo i tentativi di greenwashing intenzionale o il tentativo di ingannare il consumatore con numeri e affermazioni false, o con slogan ingannevoli. Questo non mi spaventa. Quello che temo è il greenwashing inconsapevole, cioè il fatto che un’azienda resti così affascinata da un intervento di miglioramento ambientale, da una modifica del proprio prodotto in grado di diminuirne l’impatto, così allettante, così interessante – magari anche perché costituisce una riduzione dei costi – che si lasci trascinare e non sia in grado di valutare correttamente gli impatti che questa modifica ha complessivamente sul prodotto. Tutti lodano l’economia circolare, ma bisogna stare attenti: in alcuni casi utilizzare del materiale di recupero comporta dei processi di trattamento e dei processi di logistica tali per cui alla fine l’impatto potrebbe essere peggiore.”

“Ecco, io temo questo – prosegue il professore – che un’azienda si innamori talmente di una misura che non la inquadri in una valutazione complessiva degli impatti ambientali. Il consumatore, dall’altra parte, non dispone degli strumenti necessari a distinguere, perché quando va a leggere un’etichetta di un prodotto molto probabilmente ci trova uno o due informazioni che riguardano specifici aspetti ambientali”.

Ci può illustrare un caso di greenwashing inconsapevole?

Molti anni fa, per esempio, chi cominciava ad utilizzare materiale di recupero non calcolava affatto gli impatti ambientali dei processi industriali necessari a rendere lavorabile una certa materia prima ‘seconda’, e in alcuni casi questi processi erano più impattanti di quello che sarebbe stato il depauperamento della risorsa vergine che la materia prima ‘seconda’ andava a sostituire.

Consideriamo ad esempio le bioplastiche, il cui impatto totale sulla natura è ben diverso se le biomasse con cui sono prodotte derivano da scarti di produzioni agricole, o se invece vengono realizzati sottraendo suolo e acqua alla produzione agricola per l’alimentazione, magari utilizzando in più i fertilizzanti. Se poi quella biomassa la coltivi in Brasile e la devi trasportare fin qui… Un altro caso è quello dell’impronta di CO2, in cui bisogna stare attenti a valutare bene tutti gli aspetti.

Ma allora come se ne esce? C’è una soluzione?

Secondo me la rivoluzione passa attraverso una forma di regolamentazione volontaria. Nell’etichetta ci andassero, o delle misure di sintesi di tutto l’impatto ambientale, od una serie di indicatori che il consumatore possa leggere in modo integrato. Così eviterei il rischio che questi possa farsi abbindolare dalla sostituzione di un packaging, quando magari il prodotto rimane decisamente impattante. Ecco, io vorrei una valutazione a 360° di tutte le categorie di impatto, per esempio attraverso l’analisi dell’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita del prodotto (life cycle assesment, lca).

Non sarà però troppo difficile farsi capire dal pubblico?

La sfida è proprio questa: come fai a usare uno strumento complesso di misurazione e dall’altra parte renderlo facilmente comprensibile al consumatore? Questa è la frontiera. La Commissione europea ci sta lavorando con questa metodologia di environmental footprint; però secondo me ci vorrà ancora qualche anno per poter standardizzare le informazioni per il consumatore, in modo che siano onnicomprensive, credibili, però anche facilmente leggibili.

Ma una regolamentazione volontaria può essere credibile?

Una regolamentazione volontaria dovrebbe funzionare così: se vuoi comunicare claim ambientali, allora ti devi attenere ad alcune regole; sennò i claim ambientali non li puoi fare. Poi il controllo di queste regole può essere demandato o a soggetti pubblici, o – come accade oggi – ad eventuali ricorsi di concorrenti che vengono portati all’attenzione del Garante della pubblicità (poi uno questo lo può considerare più o meno soft), oppure al fatto che l’azienda venga “obbligata” a chiedere una certificazione di una parte terza per farsi verificare i dati che vuole comunicare; quindi secondo me l’impresa dovrebbe essere tenuta a pagare un soggetto, che sarebbe meglio non fosse scelto da lei, ma caso mai preso tra gli iscritti ad un albo riconosciuto.

In quest’ultimo modo la regolamentazione volontaria potrebbe funzionare, perché non sarebbe obbligatoria per tutti, ma solo per chi vuole comunicare dei claim ambientali.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

In un nuovo decreto previsti limiti più stringenti per queste molecole chimiche eterne, ma ancora superiori a quelle indicate dalle agenzie ambientali.

Trovato un accordo sul testo del trattato di pace con Baku, che non è ancora stato firmato e presuppone grosse concessioni da parte di Erevan. Intanto il parlamento approva un disegno di legge per la richiesta di adesione all’Ue.

Siamo stati a Montespluga per lo Skialp Fest di Homeland per capire perché lo scialpinismo sia un modo bellissimo e meno impattante di vivere la montagna.

Il premio Wood Architecture Prize by Klimahouse ha rappresentato anche un modo per celebrare la Giornata internazionale delle foreste.

Per la prima volta nel 2025 si celebrano le più grandi fonti di acqua dolce del pianeta, che fronteggiano la sfida dei cambiamenti climatici.

Un tribunale condanna Greenpeace a pagare 660 milioni di dollari. L’accusa? Aver difeso ambiente e diritti dei popoli nativi dal mega-oleodotto Dakota Access Pipeline.

In Italia sono 265 gli impianti ormai disuso perché non nevica più: rimangono scheletri e mostri di cemento. E l’esigenza di ripensare la montagna e il turismo.

Temendo la presenza di rifiuti tossici, la Groenlandia ha interrotto l’estrazione dell’uranio. Ora potrebbe essere costretta a ricominciare. O a pagare 11 miliardi di dollari.

L’organizzazione della Cop30 nella foresta amazzonica porta con sé varie opere infrastrutturali, tra cui una nuova – contestatissima – autostrada.