A un passo da Gaza

Viaggio nella Gaza Envelope. In una bolla distopica, questo è il racconto delle persone che sono tornate a vivere qui dopo gli attacchi di Hamas di un anno fa.

Tempo di lettura: 33 min.

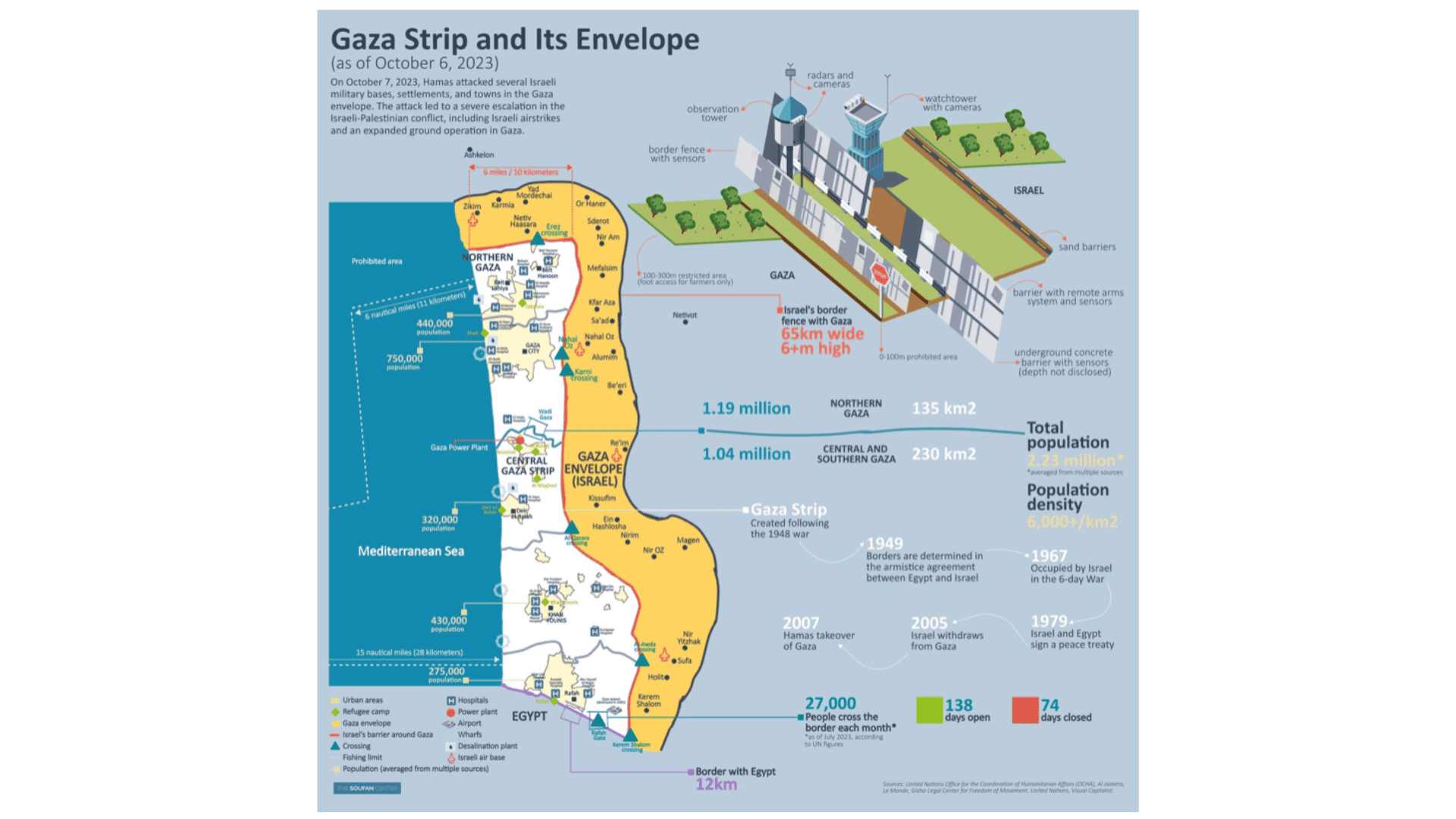

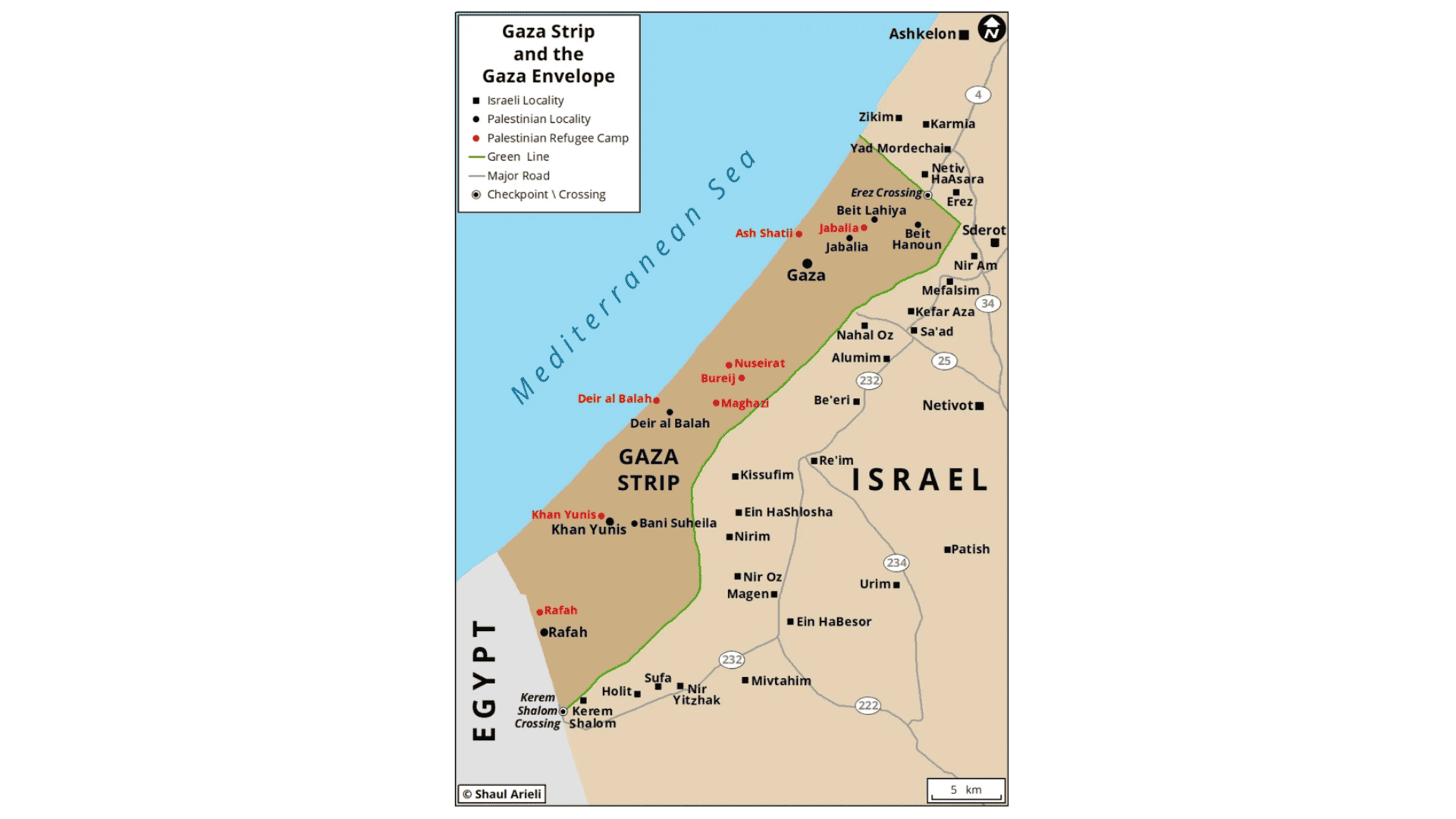

Con Gaza Envelope si indica l’area a sud di Israele che si trova entro circa dieci chilometri dal confine con la Striscia di Gaza. Il termine è solitamente usato in riferimento ai villaggi e alle città israeliane più a rischio di essere bersaglio di missili e attacchi provenienti dalla Striscia. Questa zona di confine è composta da 58 insediamenti israeliani e dalla città di Sderot. In totale nella Gaza Envelope vivono circa 70mila israeliani. Va sottolineato che il governo offre da sempre generose agevolazioni fiscali per coloro che decidono di trasferirsi a vivere qui.

Israele ha conquistato la Striscia di Gaza, sottraendola all’Egitto, durante la Guerra dei sei giorni del 1967, mantenendone il controllo diretto fino al 2005. Durante questo periodo, Israele ha costruito 21 insediamenti a Gaza, per un totale di oltre ottomila coloni residenti. Nel 2005, il primo ministro israeliano Ariel Sharon, che dapprima aveva dato il via agli insediamenti, approvò il Piano di Disimpegno da Gaza, ossia il ritiro di civili e soldati israeliani dalla Striscia. Tutti gli insediamenti furono smantellati. L’opinione pubblica israeliana è sempre stata profondamente divisa sul Piano. Alcuni credono che il ritiro da Gaza abbia rappresentato un passo importante per ridurre il controllo israeliano sui palestinesi e quindi verso un percorso di pace. Altri pensano che il disimpegno abbia in realtà minacciato gravemente la sicurezza israeliana e sia stato un tradimento dei valori religiosi ebraici. Ancora oggi, molti israeliani vedono il disimpegno come uno dei più grandi errori della storia israeliana, soprattutto perché ha permesso che Hamas assumesse il controllo di Gaza; e altri ancora, per lo stesso motivo, lo giudicano come una scaltra mossa strategica.

http://

Mi imbatto nel sito di Abraham Tours, agenzia di viaggi israeliana nata nel 2013, per caso, mentre organizzo il mio ritorno in Palestina, dopo quasi un anno e mezzo di assenza. I pensieri fanno un testacoda davanti a un viaggio di una giornata, Gaza Envelope: storie di resilienza e speranza, nei luoghi dove 1.139 persone sono state uccise e 240 rapite, nemmeno un anno fa. Inizio a fare qualche ricerca online e trovo numerose e positive recensioni del tour. Il costo non è irrisorio: sono circa 150 euro a persona. L’alternativa è quella di affidarsi a una guida privata (fino a 700 euro per la giornata) oppure affittare una macchina e girare in modo indipendente.

Scrivo una mail ad Abraham Tours per palesare la mia volontà di produrre un podcast e, prima del 29 luglio, data selezionata per il giro, le mail diventano una dozzina, piene di domande e richieste, da entrambe le parti. Roatem, la general manager, ci tiene a parlarmi la sera prima del tour, così organizzo una call. Alla fine, anche io nutro un’infinità di dubbi che vorrei sciogliere prima della partenza. Roatem mi racconta che i loro tour hanno lo scopo di mostrare le diverse culture che si mischiano in Israele, anche da un punto di vista sociale e religioso. Forniscono una guida, ma coinvolgono sempre anche locali che possono raccontare direttamente la loro storia e quella della comunità di cui fanno parte. “Non vogliamo parlare delle persone ma con le persone. Certo, questo è anche un modo per incontrare viaggiatori che vengono da ogni parte del mondo, ma il focus principale resta quello di spiegare la complessità della società israeliana”, aggiunge, sorridendo:

Vogliamo che arrivi confuso e che te ne vada ancor più confuso.

Roatem, general manager Abraham Tours

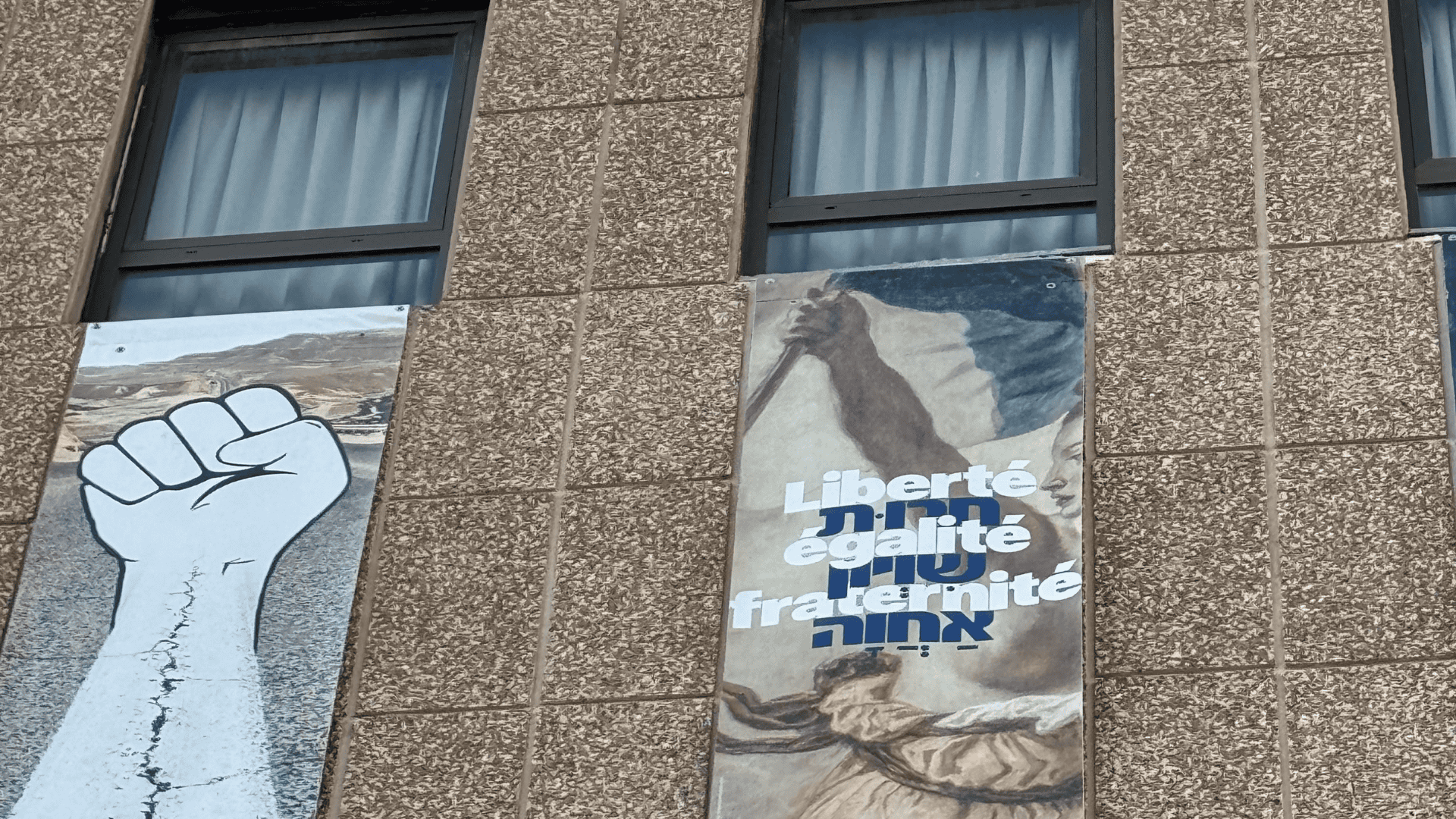

Il ritrovo è alle 6:30 davanti all’Abraham Hostel di Gerusalemme, oggi chiuso in attesa del ritorno dei turisti. Saluto gli altri partecipanti fra uno sbadiglio e un altro. Ognuno sceglie un sedile e torna a dormire. Quando arriviamo a Tel Aviv, il palazzo in cui ha sede l’agenzia è tappezzato di decorazioni con pugni alzati che inneggiano a pace, amore, rispetto e diritti per tutte e tutti.

Compro il caffè più grande che trovo e finalmente conosciamo la guida. Asaf ha 38 anni e, dopo una vita trascorsa a Gerusalemme, – “La città più bella del mondo”, ripeterà più volte – ha deciso di seguire il desiderio della moglie di trasferirsi a Tel Aviv. A un mese dalla nascita del loro primo figlio, si sono svegliati di soprassalto il giorno di shabbat fra sirene e allarmi. Era il 7 ottobre 2023.

Il pulmino si riempie: ci sono per lo più ebrei americani – poco dopo scopro che alcuni di loro hanno già fatto questo tour altre volte -, alcuni locali e una famiglia di Italiani. I genitori sono arrivati in Israele per fare una vacanza con il figlio, che studia qui. Asaf ci raccomanda di non spaventarci se e quando sentiremo spari o esplosioni, dato che saremo molto vicini al confine. “Seguite me e tutto andrà bene”. Asaf fa l’appello. Siamo pronti per partire.

*Questo reportage include una overview del tour, ma tutte le tappe, inclusa quella al sito del Nova Festival, sono narrate nel podcast Re:Tour, ritornare a vivere a un passo da Gaza

http://

Fino al 7 ottobre 2023, l’agenzia organizzava tour in Israele, Cisgiordania e Giordania. Il racconto di Roatem segue: ” Il Gaza Envelope tour ha ricominciato a marzo 2024, prima con il turismo interno e poi piano piano con quello dall’estero. La maggior parte dei partecipanti sono ebrei da ogni parte del mondo, che ha famiglia in Israele o che sente di voler stare qui e dare il loro contributo”. Poi Roatem mi dice qualcosa che ripeterà più volte nel corso della nostra telefonata: “I nostri valori restano gli stessi di sempre: vogliamo costruire ponti fra persone e comunità, nonostante la complessità della situazione”.

Roatem mi parla anche di un altro tipo di tour, i dual narrative, doppia narrazione: a Hebron si può visitare il lato ebraico israeliano e ascoltare la prospettiva di chi vive qui; poi ci si sposta nel lato palestinese. “Nessuno dice chi ha ragione e chi ha torto – sottolinea – ognuno racconta la propria realtà, poi decidi tu cosa pensare e cosa provare. Il nostro scopo è quello di superare la narrazione del bianco e nero, per mostrare come le cose siano molto più grigie e complicate di così, nella speranza di ricostruire un po’ di fiducia nell’umanità”.

Scopro che il tour Gaza Envelope viene organizzato da ben prima del 7 ottobre: l’ultimo tour si è tenuto il 4 ottobre 2023. “Questo viaggio in particolare serve a spiegare la complessa realtà degli ebrei israeliani che vivono in questa zona di confine. Prima del 7 ottobre, portavamo i turisti anche al valico di Erez, al confine con Gaza, per parlare con i palestinesi e ascoltare anche il loro punto di vista”. Ascolto incredula le parole di Roatem. Immagino che gli unici palestinesi disponibili (anche per restrizioni stabilite dai documenti) a partecipare allo scambio fossero quelli con il permesso di lavoro Israeliano che usavano proprio il valico di Erez per entrare e uscire dalla Striscia, quindi – immagino ancora – non proprio spontanei nel condividere i dettagli della loro vita.

Non nego che mi sarebbe piaciuto partecipare al tour prima del 7 ottobre, forse avrei avuto l’opportunità di trovare un momento di confronto almeno con altri viaggiatori. Oggi mi sento un’intrusa incapace di mettere insieme pensieri che abbiano senso perché, alla fine, ho scelto io di partecipare e non è una gita come le altre, né un gioco.

In astratto, le parole di Roatem mi raccontano di uno spirito encomiabile che accompagna questa visione manageriale, ma fra poche ore sarò alla Gaza Envelope e, non fosse altro che per motivi di sicurezza, la doppia narrazione sarà preclusa. Incentivare nel turista la confusione di cui parla Roatem, mostrando un solo punto di vista, significa affidare un carico di responsabilità enorme a chi partecipa. E contro questa scala di grigi inciamperò molto presto.

Netiv Haasara è il moshav* diventato, con il piano di evacuazione del 2005, l’insediamento israeliano più vicino alla Striscia di Gaza: circa duecento metri. Per questo motivo, il 7 ottobre è stato il primo obiettivo dell’attacco di Hamas, che ha causato qui circa venti vittime. Prima di questa data, qui vivevano circa trecento famiglie. Oggi hanno deciso di tornare solo un centinaio di persone.

*il moshav si differenzia dal kibbutz per una diversa gestione economica della terra e delle risorse

http://

Prendiamo posto in una sala comune. Di fianco al poster con i volti dei venti morti del moshav, Yael, 49 anni, descrive la corsa nella safe room e quanto sia rimasta sconvolta, al rientro da Tel Aviv, nel trovare ancora la tazza di caffè che aveva preparato quella mattina del 7 ottobre.

In tutto Israele, dal nord al sud, ci sono safe room e shelter (rifugi) pubblici disseminati ovunque. Si tratta di stanze o di un’estensione della casa in cui nascondersi in caso di attacco esterno: hanno porte in acciaio, serrature rinforzate, muri di cemento e, se ci sono finestre, sono in vetro antisfondamento. All’interno vengono tenute riserve di cibo e acqua per garantire un’autonomia di qualche giorno.

Yael ha vissuto con la famiglia nel Sinai fino agli 8 anni, ecco perché i suoi genitori, quando hanno dovuto andarsene per gli accordi tra Israele ed Egitto, avevano scelto la Gaza Envelope, perché il territorio era desertico e ricordava loro casa. “Gaza esisteva già – dice Yael – ma il confine era aperto: c’era libertà di movimento. I palestinesi venivano qui per lavorare e fare shopping. Noi andavamo in spiaggia a Gaza, mangiavamo hummus e portavamo l’auto dal meccanico. Poi nel 2005 (gli israeliani, nda) hanno evacuato tutti; nel 2007 i palestinesi hanno democraticamente eletto Hamas e, da questo momento in poi, le cose sono peggiorate moltissimo, per entrambe le parti. Dai primi anni 2000, hanno iniziato ad arrivare missili dalla Striscia, dapprima rustici, poi sempre più raffinati. Durante gli anni, Israele si è organizzato per difenderci con allarmi e safe room (ce ne sono due adiacenti al salone in cui stiamo parlando, nda).

Anche i bambini sanno riconoscere ormai ogni tipo di suono: distinguono gli allarmi, gli elicotteri e gli spari delle armi.

Yael

“Ho deciso, anzi, sono stati i miei genitori a decidere di vivere qui, non so se farebbero la stessa scelta oggi, data la situazione. Erano altri tempi”. Forse anche per le nostre facce sconvolte, Yael dice: “Vi starete chiedendo perché abbiamo deciso di restare. Voglio separare la mia risposta da quello che è successo il 7 ottobre. So bene che forse non è il posto più sicuro al mondo per i miei figli, ma credo abbiano una vita migliore qui che altrove. Siamo stati nove mesi a Tel Aviv e vi garantisco che ho avuto molta più paura con il traffico, gli scooter e le biciclette elettriche che a vivere nel moshav. Non è una battuta. Qui se ti attaccano suona un allarme. Non c’è allarme a Tel Aviv se ti investono con un monopattino. Il moshav è un paradiso quando non è sotto attacco o non ci sono emergenze militari. Abbiamo tutto: siamo cresciuti insieme, come fossimo una sola grande famiglia; abbiamo la possibilità di praticare qualunque sport; abbiamo belle case e un buon lavoro. Siamo vicini a Gerusalemme, a Be’er Sheva e a Tel Aviv. È un posto splendido in cui vivere. Certo, di tanto in tanto dobbiamo avere a che fare con queste ‘situazioni’. Altre persone del villaggio la pensano diversamente, ma io sono molto tranquilla”.

Yael si sarà chiesta almeno una volta che prezzo abbia questo paradiso, che prima era un’altura desertica e adesso è una serra rigogliosa dotata di ogni comfort? Qui parliamo di scelte e di libertà: i palestinesi non hanno diritto al ritorno e non tutti i palestinesi hanno la possibilità di andarsene. I palestinesi non hanno safe room o shelter in cui mettersi al riparo. Di più: non tutti i palestinesi hanno una casa in cui tornare.

E poi si arriva al 7 ottobre. Yael racconta, minuto per minuto, cos’è accaduto quella mattina. “Ognuno dei 20 morti del moshav ha una storia: erano amici, persone con cui sono cresciuta e con cui ho trascorso tutta la vita”.

Alle 6:30 le sirene hanno iniziato a suonare, ma questa volta non si fermavano più.

Yael

Abbiamo sentito le esplosioni. Israele ha fatto subito partire i missili patriot, che sono pericolosi anche per noi perché alcuni residui possono caderci in testa. Io e mio figlio eravamo nella safe room, l’altro figlio era dai vicini… Potete immaginare cosa significhi essere sotto attacco, lontano dal proprio figlio? Abbiamo trascorso circa dodici ore nella safe room. È “safe” per fumi, gas o simili, ma in realtà si può aprire dall’esterno, e sono tantissimi i racconti di chi è rimasto aggrappato alla maniglia per ore, onde evitare di essere preso in ostaggio o ucciso dai terroristi. E io nemmeno lo sapevo! Immaginatevi vivere qui per tutta una vita e non sapere come funzioni la maniglia della safe room, perché mai prima mi era accaduta una cosa del genere e non avevo la minima idea di cosa ci fosse fuori. Ho sentito tantissimi spari, pensavo tra me e me che fossero i nostri soldati. Nella safe room non c’è internet, quindi ogni tanto uscivo per controllare le chat. Erano piene di messaggi con scritto “i terroristi sono qui! Aiutatemi!”. Solo oggi sappiamo che i terroristi che hanno attaccato il villaggio erano tre. Erano molto ben preparati, facevano parte di un’élite di soldati. Hanno ammazzato 17 persone nel villaggio; altre due erano uscite presto per pescare e sono state ammazzate sulla spiaggia. L’ultimo è stato ucciso mentre andava in bicicletta. Alle 7:30, ho poi scoperto che un terrorista ha provato a entrare in casa mia, ma la civil squad unit, formata dai membri del villaggio, ha visto il terrorista fra gli alberi e l’ha ucciso. Il mio caro vicino di casa ci ha salvato la vita, praticamente nello stesso momento in cui suo figlio veniva ucciso sulla spiaggia.”

Yael continua: “Quando alle 17:00 è arrivato un messaggio in cui si diceva che potevamo uscire, siamo scappati. L’esercito controllava gli incroci. Eravamo nervosi. C’era chi piangeva in auto, chi scappava come poteva. L’altro mio figlio è andato verso nord con i nostri vicini. Prima di raggiungerli ho messo al sicuro i miei due cani. Solo il giorno dopo, ho scoperto che lui e gli altri hanno trascorso dodici ore al buio, senza ventilatori o aria condizionata, e con un secchio per le necessità primarie. Anche per lui non è stato semplice. L’indomani, il vicino che mi ha salvato la vita e ha perso il figlio, mi ha chiamata per dirmi che la mia casa non aveva più il tetto. Non potevo crederci. Pare che quando ce ne siamo andati via, un missile abbia colpito proprio casa mia”.

http://

La storia di Yael non striderebbe così tanto con la realtà se ci fosse l’onestà di nominare, di tanto in tanto, i palestinesi e il genocidio. Non si può delegittimare il dolore, mai, ma qui è diverso: sembra non esistere dolore all’infuori della Gaza Envelope. Mi chiedo come si riesca a non nominare mai, geograficamente e umanamente, tutto quello che ancora sta succedendo fuori da questa bolla. Mi chiedo come si possano ignorare azione e reazione, in termini così placidamente e mostruosamente diversi. Mi chiedo quante tazze intere, come quella di Yael, siano rimaste a Gaza.

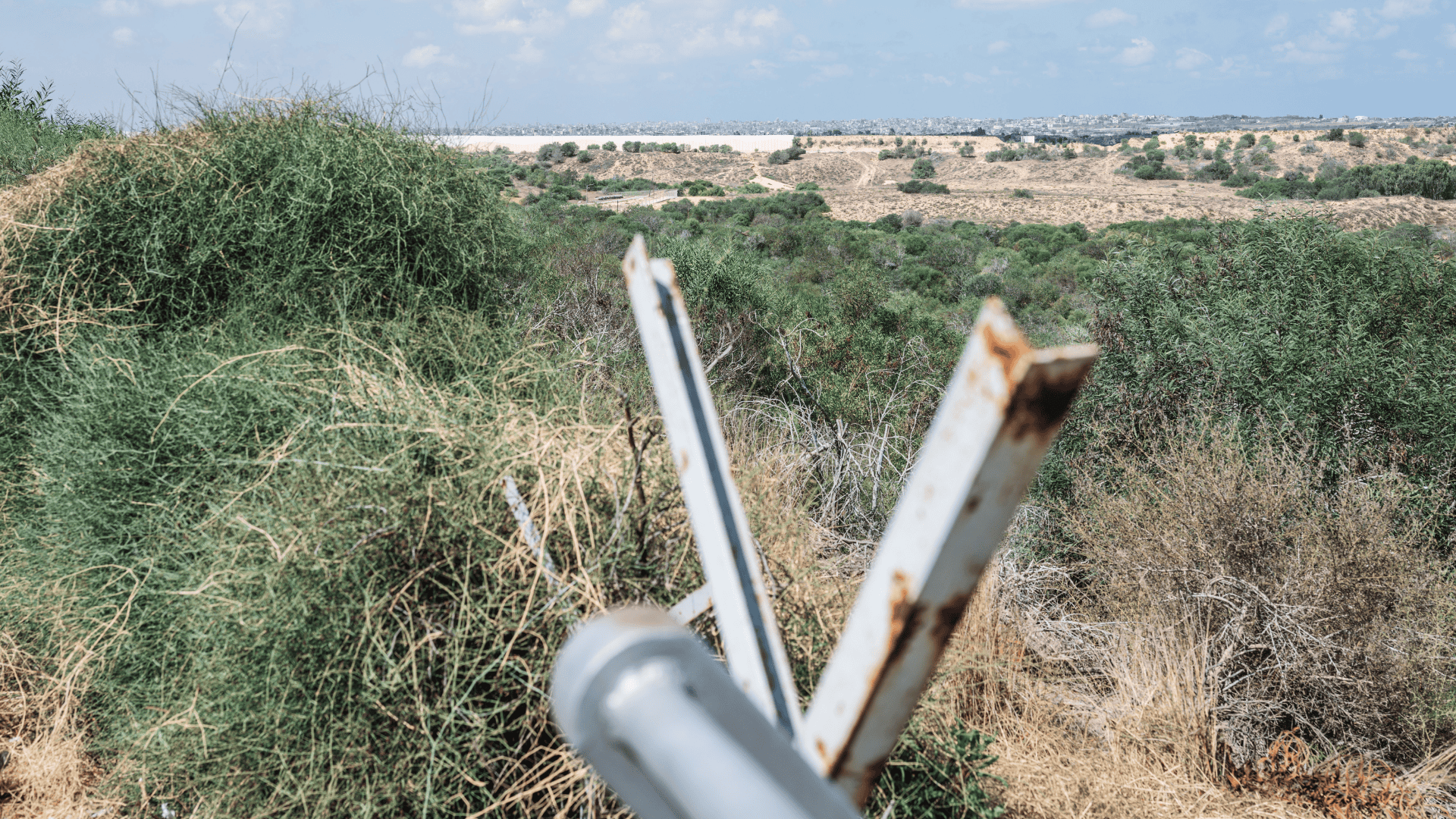

Non è la prima volta che visito il sud di Israele, so cosa aspettarmi, ma prima di arrivare qui ho viaggiato per venti giorni in Cisgiordania, tra terra bruciata, deserto e ulivi sradicati dai coloni, e quello che ora vedono i miei occhi è abbagliante. La vegetazione è straordinaria: non è difficile immaginare perché Yael definisca il villaggio un paradiso. Sembra di essere sul set di un film. Fra alberi da frutto e villette disabitate, per fugare ogni dubbio, un cartello indica le distanze precise dai luoghi vicini al moshav. Siamo obbligati a ricordare dove siamo: “Sulla sinistra c’è Gaza – spiega Yael – e qui sulla destra ci sono le nostre serre”. Il verde della vegetazione si interrompe davanti alla devastazione di Gaza, di cui si vedono solo scheletri di palazzi anneriti dalle bombe israeliane. Un pallone bianco svetta nel cielo limpido e si gode le correnti ascensionali. Sembrerebbe quasi godersi la libertà, se non fosse che sta lì a sorvegliare tutto quello che c’è sotto. I colori, l’ordine, la pulizia sembrano provenire da un altro mondo, un mondo così diverso dal genocidio in corso nella Striscia di Gaza, lontano solo duecento metri da noi.

Le serre non possono essere separate dalla questione dell’acqua sottratta alla Palestina. In base agli Accordi di pace di Oslo II del 1995 (ancora anacronisticamente in vigore, nonostante avrebbero dovuto dettare la via solo per pochi anni, nda) la distribuzione di acqua tra israeliani e palestinesi sarebbe dovuta essere divisa rispettivamente 80-20 per cento, in attesa di uno statuto che desse vita allo stato palestinese e ai confini di quello israeliano. Oggi queste quote sono ulteriormente ridotte, con i palestinesi che hanno accesso solo al 14 per cento delle risorse dei bacini”, si legge sul Water grabbing observatory.

Prima del 7 ottobre, il consumo medio di acqua era compreso tra 15 e 20 litri per persona al giorno nella Striscia di Gaza, ben inferiore alla soglia dei 100 litri suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità. In Cisgiordania ogni palestinese ha una media di 70 litri al giorno, contro i 280 in media di un israeliano e i 350 litri di un colono in un insediamento illegale.

Questi numeri oggi, sicuramente per la Striscia di Gaza, non valgono più niente.

Attraversiamo il ‘percorso di pace’, un muro creato per coprire il muro ufficiale che separa il moshav da Gaza, decorato con sassi che riportano per lo più le parole ‘pace’ e ‘amore’, colorati da turisti di tutto il mondo. Si organizzano anche workshop di ceramica e si può contribuire a decorare la barriera. La più grande bandiera israeliana in Israele, donata da un’impresa tecnologica, sbatte insistente sopra le nostre teste, facendo risuonare potente la sua presenza.

Oltre il muro colorato, ci sono alberi di ulivo – il simbolo della Palestina per eccellenza – con targhe in ebraico in ricordo dei morti del villaggio. La vista che ci si para davanti mozza il fiato, nel vero senso della parola. Eccolo: il muro, quello vero, una pagina di terra bianca che divide un capitolo da un altro.

http://

“Cos’è cambiato dopo il 7 ottobre?”, chiedo a Roatem.

“Sono scioccata dalle reazioni che il mondo ha avuto verso Israele. La famiglia di mia madre è sopravvissuta all’olocausto, abbiamo combattuto l’antisemitismo e l’antisionismo. Guardo i social media e credo che ci sia un’assenza di conoscenza“.

Non puoi decidere da che parte stare solo guardando una mappa: devi studiare la storia, capire cos’è successo, contestualizzare, ricordare il passato.

Roatem

Roatem continua: “Oggi la mia missione è quella di mostrare a chi critica Israele quale sia la complessità della realtà in cui viviamo. Siamo stati attaccati. Credo che gli abitanti di Gaza abbiano una pessima qualità di vita, ma credo anche che abbiano votato per chi li governa. Ovviamente non si possono incolpare vittime innocenti, ma questa è una guerra. Sfortunatamente. Ho perso mio cugino. Era un soldato. Ognuno ha le sue vittime, ma Israele non è solo missili e guerra. C’è una ragione per cui Israele esiste. E se nessun altro lo vorrà raccontare, lo faremo noi: mostreremo la nostra realtà. Non siamo perfetti, ma non siamo come il mondo ci sta dipingendo. Il focus del tour non è sugli omicidi, sugli stupri e gli altri orrori. Tutti sanno cos’è successo, ma vogliamo valorizzare le persone, spiegare le conseguenze del 7 ottobre sulle famiglie, dal punto di vista economico, della sicurezza, ma anche le ripercussioni sulla vita personale. Alcuni sono tornati nelle loro case, altri no. Vogliamo che le comunità locali non si sentano abbandonate”.

Ad Alumin, un kibbutz fondato nel 1966 in cui vivono poco più di 500 israeliani, veniamo accolti dagli irrigatori accesi a mezzogiorno. Ci sediamo nella sinagoga dove la guida, Malcom, ci racconta la storia del luogo e la dinamica dell’attacco del 7 ottobre, munito di bacchetta e poster con mappa del villaggio. Mentre parla, dalle grandi finestre della sinagoga si può ammirare il paesaggio di alberi e serre con cui si sostenta la comunità. Siamo su un altro pianeta. Mangiamo tutti insieme in mensa, ognuno ha un suo ruolo e tutti contribuiscono ai bisogni della collettività. Come Malcom ci raccontava poco prima, i kibbutz sono nati da un’idea socialista della società di cui, ancora una volta, i confini sono ben delineati dall’ennesima rete con filo spinato.

Quando il giro riprende, facciamo una passeggiata tutti insieme e noto qualcosa di diverso che rende l’aria pizzicante: cloro. C’è una piscina in cui sta giocando un piccolo gruppo di bambini. In fondo, si vede il muro bianco, sempre lui, che indica Gaza. “Pensate a questi bambini”, dice Asaf, la nostra guida, “non possono nemmeno godersi un bagno in questa giornata così calda, perché sono in continuo pericolo, trovandosi così vicini al confine”.

A Gaza si muore di fame e di sete; quando ancora entravano, i camion con gli aiuti umanitari venivano presi d’assalto per qualche bottiglia di acqua potabile o un sacco di farina; a cosa serve vaccinare il più in fretta possibile migliaia di bambini palestinesi contro la poliomielite se non per avere, ancora una volta, il potere di decidere vita e morte di un popolo? Qual è allora l’insegnamento per un figlio che fa il bagno in piscina mentre a pochi chilometri i suoi coetanei bevono acqua di mare o da pozze di liquame? Ancora una volta si darà la colpa a una tornata elettorale che ha fatto prudere il naso a Israele e ai suoi supporter in occidente? Quanto ancora questa scusa potrà andare avanti, davanti a un genocidio che si può osservare stando a bordo piscina?

http://

E poi arrivo al punto. Le famiglie degli ostaggi non hanno mai smesso di manifestare per chiedere la liberazione dei loro cari e viaggeremo paralleli alla Striscia di Gaza. Roatem non impiega molto a capire ciò che davvero voglio chiederle, ma anche in italiano questa domanda mi crea disagio, perché mi sento nei panni della bambina che grida che il re è nudo. “Questo tour si svolge a nemmeno un anno dal 7 ottobre: non è troppo presto? Qual è il sentimento generale verso questo tour?”, chiedo.

Roatem è molto determinata, non dev’essere la prima volta che le pongono questa domanda: “Perché impedire a chi vuole vedere, capire e commemorare di fare un viaggio, in sicurezza, in un pezzo di storia? Secondo me, va fatta una differenza fra cosa pensano gli israeliani e cosa pensano i non israeliani. Per i non israeliani è molto semplice: se vai in Polonia è perché vuoi imparare dalla storia, capire cos’è successo e come questa crudeltà si sia consumata. Non sto facendo paragoni con l’olocausto ovviamente. Credo sia un approccio dato dalla curiosità, dalla voglia di imparare, capire e vedere l’aspetto umano della faccenda, per chiedersi “in che tipo di società vivo?”. Da israeliana, la questione si pone più su un piano emotivo, senza dubbio. La più grande critica che ci è stata rivolta è che organizziamo un tour dell’orrore.

Andare a visitare il sito del Nova festival… Quello si che è un vero orrore. Puoi pensare che qualcuno ci stia speculando, ma i cittadini ci vogliono davvero lì. Non andiamo a visitare Be’eri o altri kibbutz dove si è consumata una vera mattanza, ma andiamo nei luoghi in cui le persone vogliono raccontarsi e vogliono essere ascoltate. È come ti dicevo all’inizio: non è tutto bianco o nero, ma vogliamo raccontare i grigi. Se non sei forte abbastanza, se non ci vuoi andare, non farlo, ma spero che i nostri principi – non il bianco o il nero – ma le persone, raccontino non solo una giornata, ma gli ultimi dieci mesi di storia.

Quando mi dicono “è troppo presto” capisco che l’olocausto sia accaduto ottant’anni fa, mentre quello che è successo a noi risale a dieci mesi fa. Rispetto questa critica. È chiaro che non c’è nulla di divertente in questo tour. Non è una gita sul Mar Morto. Lo scopo però non è quello di vedere l’atrocità che è accaduta, ma di mostrare come andiamo avanti come comunità e come nazione. Ci stiamo ancora lavorando. Non abbiamo risposte. È un modo per farci i conti”.

Roatem conclude: “Speriamo davvero di essere riusciti nell’intento ed è per questo che non vedo l’ora di parlare con te domani per sapere cosa ne pensi, a prescindere dal podcast e dal reportage, solo per capire se questo è ciò che hai ricevuto dal tour oppure no”.

http://

Io e Roatem non ci sentiremo più. Date le premesse e dopo aver partecipato al tour, non posso dire che non siano stati rispettati gli intenti di cui Roatem mi ha parlato così a lungo. Poi però bisognerebbe essere obbligati a fare un altro tour, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Solo in questo modo la ‘confusione’ di cui parla Roatem può avere un senso, altrimenti è solo benzina sulla propria visione già radicata della storia: “Ci hanno attaccati” dice, e da questa visione non ci si sposta mai, nemmeno per un attimo.

Evitare di cedere alla sfida della doppia narrazione è a questo punto impossibile. In otto ore di tour la parola Palestina è pronunciata forse tre volte e non è ignorandone l’esistenza che la Storia farà meno male. Come si può scegliere di vivere fra sirene e allarmi se non per un avamposto ideologico che è la spina dorsale di questo paese? Come si può dormire tranquilli sapendo di essere bersagli giorno e notte, se non avendo la forte convinzione di essere dalla parte giusta della Storia? E come si può tornare alla realtà, ignorando che oltre quel muro si sta compiendo un genocidio? Roatem è stata onesta, ma è proprio l’onestà delle sue parole che mi pone davanti al quesito: come si esce dall’imperialismo narrativo e dalla più inespugnabile propaganda? Quando le vite dei palestinesi avranno lo stesso peso sulla bilancia, o meglio, verranno anche solo considerate, indipendentemente dalla vittoria di Hamas del 2007?

Anche gli israeliani hanno eletto Netanyahu, ma nessuno li condanna per aver scelto un uomo che sta facendo di tutto per evitare un mandato di cattura internazionale come criminale di guerra.

Gli israeliani non coincidono mai con le loro responsabilità elettorali, nemmeno davanti a un primo ministro che, per mantenere saldo il potere, si è circondato di ministri che hanno fatto della disumanizzazione dei palestinesi la loro cifra stilistica.

Da più parti si dubita del numero ufficiale di persone uccise dall’esercito israeliano (oggi oltre 42mila), perché sono cifre che arrivano dal ministero della Sanità di Gaza, controverificati da Ocha, ossia le Nazioni Unite, e l’Onu, sempre secondo la propaganda, sarebbe colluso con Hamas ( a queste cifre si rifà anche il governo israeliano, nda). Ma qualcosa di vero in questa teoria c’è: secondo l’articolo della prestigiosa rivista inglese The Lancet “non è implausibile stimare che i morti palestinesi possano essere più di 186mila“. Questo anche perché, se nessuno reclama un cadavere e lo identifica (immaginiamo le stragi in cui interi nuclei familiari sono stati spazzati via dalle esplosioni) ufficialmente non esiste. Nemmeno da morto.

Ogni attacco alla popolazione civile palestinese è sistematicamente seguito da un “lì si nascondevano miliziani di Hamas”. Questo vale per ospedali, scuole, campi profughi e per ogni lembo di terra abitata da palestinesi che scappano da un anno in cerca di salvezza. Perché allora non essere orgogliosi patrioti per come si sta ‘difendendo’ Israele? Perché non dire chiaramente, durante il tour, che quella è la Striscia di Gaza e che la stanno radendo al suolo, anche nelle zone dichiarate safe dallo stesso esercito israeliano, come risposta all’attacco del 7 ottobre? Perché, se si è convinti di essere nel giusto, non parlare anche delle angherie più mostruose messe in atto dall’esercito e dal governo israeliano? Perché, se Israele e il resto del mondo, ancora oggi, usano lo scudo degli stupri compiuti da Hamas il 7 ottobre – fatto ampiamente smentito – non si trova nemmeno un briciolo della stessa indignazione per gli stupri che l’esercito israeliano ha compiuto verso i prigionieri palestinesi e il personale sanitario a Gaza? Si scopre così che anche la violenza sessuale è soggetta al doppio standard. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha chiesto un’indagine ufficiale perché il video dello stupro di gruppo subìto da un prigioniero palestinese ha leso l’immagine dei soldati israeliani che l’hanno compiuto. Una dichiarazione surreale fatta davanti a un mondo disumanizzato e disumanizzante che guarda altrove.

Una cosa è certa: per tutto il tempo del tour non ho mai smesso di pensare alla Palestina e ai palestinesi. Ogni passo fatto nel verde mi ha ricordato che dietro le mie spalle c’è la Striscia di Gaza e davanti la Cisgiordania, con la terra e la natura bruciati dal sole cocente di un 29 luglio. Se c’è un posto al mondo in cui i confini fanno parte dell’architettura del luogo questo è la Palestina. Muri, checkpoint, serre, targhe automobilistiche di colori diversi e ancor più documenti di identità. E poi il mare. Il mare che è un miraggio per alcuni e una condanna per altri: dal ventenne intervistato nel campo profughi Dheishe di Betlemme che vorrebbe vederlo, anche solo una volta, prima di morire, ai gazawi a cui sparano vicino alla riva mentre provano a pescare, nonostante il diritto internazionale riconosca loro ben più miglia marittime in cui muoversi. Un report delle Nazioni Unite ha denunciato, già nel 2011, che le autorità israeliane considerano l’acqua piovana un bene statale, impedendo ai palestinesi di raccoglierla. Cosa centra questo con il tour e con il 7 ottobre? Tutto. Come trascinarsi da un anno fra macerie, cadaveri e animali che mangiano cadaveri, fosse comuni e le urla di chi prova a farsi salvare da medici stremati e ospedali in cui si è consumata ogni tipo di violenza può essere conseguenza di una X su una scheda elettorale? A questo, si aggiunge poi l’ipocrisia di lasciare qualche giorno di tregua per vaccinare i bambini contro la poliomielite, così che l’esercito israeliano possa dedicarsi alla distruzione della Cisgiordania. Il campo profughi di Jenin era già spettrale il 16 luglio 2024 quando l’ho visitato. Dopo dieci giorni di devastazioni indiscriminate, le fotografie che ho scattato sono già vecchie. Mi chiedo se sia possibile che nel campo sia rimasto ancora meno di ciò che ho visto. Mi chiedo se la devastazione possa raggiungere una cifra in negativo.

Dal 7 ottobre 2023 sono 17mila, sempre secondo le cifre ufficiali, i bambini palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza, a cui ne vanno aggiunti almeno altri 150 ammazzati in Cisgiordania. Casualties, come si usa chiamarli nel più elegante gergo militare, danni collaterali, morti prima di aver avuto diritto di voto, e non ci vuole un accademico per capire che la proporzionalità di azione e reazione è fuori controllo da un anno. E poi migliaia sono i mutilati e gli orfani e quelli che, se avranno la forza e la possibilità di crescere abbastanza per diventare grandi, chissà quanta rabbia avranno in corpo. E questo Israele lo sa.

Citando Roatem: “Ognuno ha i suoi morti”. È vero, è una delle certezze della Storia del mondo, ma in questa zona di interesse mi sento l’unico personaggio che si ricorda dove si trova, la pazza del villaggio che punta il dito a quei palazzi distrutti e si chiede: “in quale tappa del tour si parla di questo?”. Sapevo a cosa stessi andando incontro e posso solo biasimare me stessa per essermi immaginata un finale diverso.

Finché non si sposta la linea temporale a prima del 7 ottobre 2023 non ci potrà mai essere un tavolo di confronto serio e credibile a nessun livello, anche e soprattutto all’interno della società israeliana che, a tutt’oggi, manifesta per un accordo che liberi gli ostaggi e non per un cessate il fuoco che ponga fine alla violenza indiscriminata a Gaza e in Cisgiordania. Ogni parola è svuotata di significato se non si smette di approcciarsi a una lettura selettiva della Storia. La Storia è lì. Va studiata, come dice Roatem, ma va anche accettata. La Palestina è stata soffocata lentamente per decenni e nessuno vuole togliere le mani di Israele dal suo collo. Ecco perché questo tour, nonostante le premesse ottimistiche di Roatem, è l’ennesima riprova di ciò che che è già sotto la luce del sole: non si può separare il muro ‘sentiero di pace’ da cosa succede a duecento metri da lì; non si può dividere il verde brillante dei kibbutz dall’assenza di umanità cui sono sottoposti i gazawi; non si può dividere la resistenza palestinese dalle costanti e indiscriminate violenze che l’hanno creata. Non si può dividere la linea temporale della Storia costruendo un muro: questo è il punto cruciale con cui la società israeliana deve fare i conti.

Impunità, occupazione, colonialismo, apartheid, pulizia etnica, doppio standard, punizioni collettive, disumanizzazione, violazioni del diritto internazionale e umanitario, evacuazioni forzate, fosse comuni, torture, stupri, genocidio: non sono slogan diventati di uso comunque nell’ultimo anno, ma parole che rappresentano fisicamente, la realtà quotidiana palestinese, da ben prima del 7 ottobre 2023. Mi chiedo se i tour alla Gaza Envelope e quelli doppia narrazione fossero pensati anche per quella parte della società israeliana che ha il seme del dubbio nella propria coscienza storica, per coloro che volessero ascoltare i palestinesi condannati a vivere in una prigione a cielo aperto, a mantenimento della propria sicurezza (israeliana); per coloro che hanno intuito che ad ogni avanzamento dei loro diritti, si assottigliano quelli dell’intero popolo palestinese. Mi chiedo se anche davanti a questo continuerebbero a eleggere il 7 ottobre come spartiacque delle loro esistenze, perpetrando il silenzio sulle dinamiche che hanno portato a quello che la guida Asaf chiama “guerra di indipendenza“, ossia la nascita dello Stato di Israele nel 1948.

Come si può pensare a un processo di pace se dalle più alte cariche governative, all’esercito, ai coloni illegali (e con scostante attenzione della comunità internazionale), i palestinesi vengono indicati come arabi nelle migliori occasioni – negando le radici stesse palestinesi – e bestie nelle peggiori? La retorica del ‘bianco e nero’ è ancora più insana laddove non c’è spazio per nessun grigio. L’illusione di ‘costruire ponti’ è architettonicamente fallace sin dal primo momento: il tour costruisce ponti dove già lo scambio c’è, non dove non esiste più il terreno su cui camminare e ce ne sarebbe più bisogno. Il tour nemmeno prova ad aprire a una visione più ampia, anzi, a una visione qualunque che non sia quella, letteralmente, limitata al proprio angolo di paradiso. Il tour racconta un giorno, il 7 ottobre, un tassello della Storia, tenendo ben serrato il sipario sul prima e sul dopo. Il durante ci ha guardato in faccia per tutto il tempo e a me manca il fiato per reagire.

A un passo da Gaza, oggi, quello che non si vuole vedere e ascoltare è tutta un’altra Storia. Pulsante, urlante. Sono stata nella zona di interesse* e ne sono uscita sconvolta, ‘confusa’, proprio come direbbe Roatem.

*The zone of interest (2023) è un film scritto e diretto da Jonathan Glazer, vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale e miglior sonoro