Prenditi cura di me. La salute mentale degli operatori sanitari dopo la pandemia

C’è un’emergenza che è stata e viene ancora fronteggiata in silenzio: il peso psicologico della pandemia sugli operatori sanitari.

Tempo di lettura: 23 min.

“Finché eri qui dentro lavoravi, lavoravi, lavoravi. Non ti rendevi neanche conto di quello che stavi facendo, di cosa stavi facendo. Poi tornavi a casa e ti arrivava tutto addosso”. Cristina Pilati lavora nella rianimazione dell’ospedale di Cremona, ed è toccato a lei soccorrere il primo paziente Covid-positivo della struttura, tra le più colpite dalla pandemia. Esiste una seconda emergenza che è stata e viene ancora fronteggiata in silenzio, in seconda fila: il peso emotivo e psicologico della pandemia sugli operatori sanitari.

intensiva © Carlo Cozzoli

Vivere la fragilità della morte, la paura della malattia, quella del contagio, e l’ansia dell’adrenalina. A casa: mani intrecciate in grembo, la televisione che non smette di parlare e l’isteria collettiva che cresce. “Dici: no, non è il mio posto questo, il mio posto è andare al lavoro perché in questo momento hanno bisogno”. E qui Cristina prende un grosso respiro. Il punto è che nonostante il nervosismo, l’insonnia e lo stress accumulato non ci si poteva fermare. Né era concesso vedere la fine. Le persone dicono a Cristina che lei è “abituata a vedere i pazienti morire”, che è parte del quotidiano della rianimazione. “Quello che abbiamo visto lo sappiamo solo noi”. E la richiesta di un aiuto psicologico, di un supporto volto a opporsi alla paura, era l’unica soluzione per non cedere alle emozioni. “Però ovviamente non ce la fai”. Chiedo cosa voglia dire ‘abituarsi alla morte’, perché è un concetto sfuggente, intangibile ai sensi. A quel punto Cristina si veste.

Secondo uno studio condotto dall’associazione Emdr Italia, un operatore su tre presenta segni evidenti da sindrome post traumatica da stress, un dato che rappresenta più del 60 percento del personale curante. Tra questi, più frequentemente, si riscontrano: problemi di concentrazione, disturbi del sonno, irritabilità, rabbia improvvisa, confusione emotiva, depressione e ansia.

La stimolazione Emdr (Eye movement desensitization and reprocessing) è un tipo di approccio terapeutico psicoterapico usato per curare eventi traumatici e stressanti, per desensibilizzare e rielaborare il trauma, usato in particolar modo per il disturbo post traumatico da stress. Un approccio che l’unità di crisi psicologica dell’Asst di Lecco decide di impiegare per un intervento multilivello verso i suoi operatori, coordinato da Elisa Fogliato e Roberta Invernizzi, psicologhe dell’azienda.

lavoro © Carlo Cozzoli

Elena Maria Ravasio mi fa accomodare nel suo piccolo ambulatorio, dove da 13 anni si occupa di spirometrie – “il mio lavoro ha a che fare con le persone che hanno difficoltà respiratorie” -, illustrando gli strumenti utili a svolgere questo esame. All’ospedale pioviggina, c’è un po’ di traffico accumulato all’entrata e delle nuvole basse che depositano umidità sulla pelle. Un ciuffo biondo le sfugge mentre racimola la memoria e si accuccia nella poltrona. Questa è la parte che fa ancora male dice, “perché è il mio lavoro”, quando si trovava davanti una situazione che non conosceva, non sapeva gestire: obbediva. “Andavo, tornavo, accompagnavo. Arrivavano i referti, erano nomi che conoscevo: positivo, positivo, positivo. Correvo, camminavo, consegnavo”. Sembrava impossibile uscirne indenni.

Fuori c’è un placido silenzio, l’umidità inghiottisce il giorno, il tono grigio del cielo si incolla ai nostri volti. “Mi sembrava lontano il mare, mi sembrava lontano tutto”, sussurra. Durante le sedute di Emdr disegna la sua solitudine, conta i rapporti costruiti, quelli su cui contare, pensa al figlio lontano. “Ho disegnato un pino solitario”, ammette. Non riesce a spiegare quello che vedeva in pronto soccorso, non a voce.

Quanti abbandonati ci sono in questo limbo?

Luca Giacomelli attende all’ingresso, simula un abbraccio tenendo la distanza e fa strada verso l’archivio cartelle cliniche dell’ospedale. “Era un annetto che ero arrivato, quindi non ho subito realizzato questa cosa”, quanto fosse importante l’aumento di cartelle. Il giorno più difficile era il lunedì, perché ci sono i decessi del sabato e della domenica, e “ti aspetti di trovarne tre, quattro, ma ad un certo punto l’abbiamo visto: ce ne siamo ritrovate dieci, venti, ventotto. Stava succedendo qualcosa”.

dell’Ospedale di Lecco © Carlo Cozzoli

La scarica del neon rimbalza la luce sul bianco dei faldoni, rimandando alla vista una serie di scaffali incastrati e colmi di carta compressa l’una sull’altra. Divisi per anno, mese, Luca mostra la polvere depositata in alcuni più vecchi, la parte più recente e quella da sistemare. Arrivano voci da sopra, passi, carrelli, porte, rumori vari: l’archivio si trova nella parte più bassa dell’ospedale, dove l’odore stantio dell’aria si deposita sui vestiti e la luce ogni tanto salta. Il segnale non prende. “Andavo a casa, in garage: mi spogliavo, salivo, mi correvano incontro i bambini, ma li tenevo lontani finché andavo a farmi la doccia. Perché nessuno sapeva se lavandoti o meno facevi qualcosa. Non sapevamo quanto resisteva sulla superficie dei fascicoli: li lasciavamo lì cinque, sei, sette giorni, per poi prenderli e lavorarli”. Perché dentro la cartella di un defunto ci sono i dati da trasmettere al Comune, all’Istat, a quelli dell’assicurazione. “È stato tutto sospeso. Per un lungo periodo abbiamo controllato documenti pensando che ce li avrebbero chiesti in seguito”, ma non con la Covid-19. Il punto, dice Luca, è che non c’era personale pronto per gestire queste cartelle, e che in alcune ci sono buchi di venti giorni.

Sembra uno spazio immaginario quello dell’archivio

Durante la terapia Emdr disegna se stesso che caccia via i figli, perché la cosa più dura è rinunciare all’abbraccio della famiglia, e tornando a casa rimane lontano, fissa una distanza. Con Elisa cerca di ritrovare un contatto che vada oltre quello fisico, “ma manca un pezzettino”, nonostante tutto. Sembra uno spazio immaginario quello dell’archivio: ovattato, bianco celestiale, è la memoria della struttura. Nome per nome, giorno dopo giorno, di anno in anno: quanti abbandonati ci sono in questo limbo?

Elisa Fogliato lavora come dirigente psicologa nell’Asst di Lecco dal 2012. I segni del coronavirus sul corpo di Elisa li si ritrovano nella voce. Il respiro è graffiato, trascina un affanno lontano, sfregio che la malattia le ha lasciato su di sé. Quando a fine febbraio del 2020 si ammala è tra le prime a contrarre il virus, si negativizza, ma fatica a trovare l’aria nei polmoni, ha dei momenti di assenza. In ospedale le trovano un’embolia polmonare che dura da dieci giorni, e si accorgono che le ‘perdite di coscienza’ sono ischemie, solo che “nessuno sospettava, eravamo i primi ad avere queste conseguenze”. Così, parte dal suo caso per elaborare un intervento sugli operatori volto non solo a decomprimere lo stress, ma anche mirato a sostenere quelli ammalatisi in reparto: “Sono un soccorritore, sono un operatore che lavora in emergenza ma sono anche una vittima, cioè una persona colpita dagli eventi a più livelli”, e quindi a ragionare sulla propria sopravvivenza.

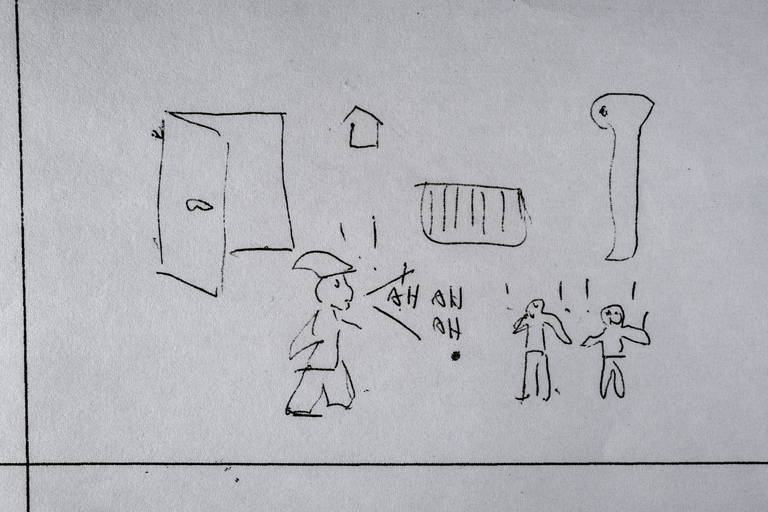

avvicinarsi a causa della pandemia Covid. Il disegno è stato fatto durante la terapia EMDR tra un

paziente e la dottoressa Elisa Fogliato di Lecco © Carlo Cozzoli

Che cosa si impara in una pandemia? “Che posso stare vicino alla sofferenza, che posso accompagnare le persone, che sono più forte di quello che pensavo”, a riconoscersi nella propria professione e ricollocarsi rispetto la famiglia. Non solo lavorare sulla sensazione di smarrimento dei singoli operatori, spostati di reparto, mansione, e spesso inadatti al ruolo assegnato, ma anche a riunire le famiglie disgregate. “Qualcuno proprio non tornava a casa. Chi dormiva negli ospedali, chi negli appartamenti”, per proteggere, non contagiare, “solo che così mettevano a rischio psicologico i propri figli, o i propri compagni. La parte di lavoro con l’Emdr è stata volta ad aiutare queste persone a tollerare la paura e l’incertezza verso i propri cari”. Che ora sembra una cosa scontata, dice Elisa, ma quando vedevi morire sessanta, settanta persone al giorno? “Il nostro lavoro era tutto un divenire”, si osservava lo sviluppo dell’emergenza.

Il concetto di salute mentale si è completamente ribaltato. Si sommano tutte le fatiche – mentali, fisiche – al quotidiano, all’incertezza e alla frustrazione verso il futuro. “Per noi che ci occuperemo di raccogliere tutto quello che la pandemia si è portata dietro è solo l’inizio”. Manca personale, mancano i fondi, la cultura del soggetto. Cosa te ne fai della vita? L’orizzonte va a scurirsi lentamente, qualche striatura dorata si affaccia lontana, il traffico per strada riprende vigore col finire del giorno.

Manca personale, mancano i fondi, la cultura del soggetto.

Il volto di Raffaella Vismara ha ancora negli occhi l’emozione di quel momento. “Da logopedista mi sono trovata in mano questo elenco di persone. Il 20 di marzo, mi ricordo questa data, erano morte venti persone, ed il 21, praticamente il giorno dopo, ho dovuto chiamare 21 familiari”. C’era questo compito da fare: chiamare giorno per giorno i parenti dei defunti per venire a ritirare gli effetti personali, perché i reparti non riescono più ad arrivare a questo servizio. Le cose vanno veloci, troppo, e non c’è la possibilità di effettuare il colloquio di accompagnamento con le famiglie, “quello che ti porta a dire ‘le cose sono andate così, in questo modo, ti riconsegno gli effetti personali”.

Covid-19 © Carlo Cozzoli

Raffaella all’inizio ha paura, perché non sa bene come porsi: qualcuno, nel caos dell’emergenza, ha deciso che spetta a lei questo compito. Viene spalleggiata dagli psicologi che la precedono nella chiamata ai parenti, e che le preparano un biglietto da leggere per creare un momento di riconsegna. “Poi lì è stato”, prende una pausa, “è cominciato dal primo, dal signor Ugo che mi ha chiesto – ‘Guardi mi può dire se qualcuno le è stato vicino, se qualcuno le ha tenuto la mano perché io non l’ho mai lasciata mia moglie, abbiamo sempre fatto tutto insieme, tutto. Sono venuti a prenderla con l’ambulanza, non l’ho più vista. Ma lei mi garantisce che qualcuno è stato lì vicino?”. E un’altra signora: “C’è la fede? È importante per me ci sia: io non l’ho mai messa perché a me piacciono gli anelli, gli orecchini, e non stava bene”. Il marito l’ha avuta sempre al dito, e nel sogno le viene incontro dicendole di cambiarsi, vestirsi – ‘Sai che mi sei sempre piaciuta con quel filo di trucco che mettevi” -, le dice.

Le chiamate non dovevano durare più di dieci minuti, ma si allungavano a venti, trenta: Raffaella lascia parlare, perché hanno tutti bisogno di dire qualcosa, di ascoltare, di ricevere delle rassicurazioni, ma dice anche che le prime volte si blocca nel vedere i nomi, i referti, i numeri, e che pure le giornate diventano lunghissime. “Proprio perché li avevano persi così, nel nulla, per loro era importante che ci fosse qualcuno che gli riconsegnasse quel ‘nulla’, come a mettere un sigillo col ricordo di quella persona”. Si accumulano messaggi, catenine, lettere, anelli, parole: si dà sostanza alla memoria.

Per contrastare il contraccolpo emotivo ogni struttura fa il suo, e in ogni Regione si attivano servizi di assistenza e supporto agli operatori sanitari. C’è chi potenzia quelli già esistenti e messi a disposizione per i pazienti, e chi ne attiva di nuovi riorganizzando l’organico, ragionando di pari passo con il determinarsi della situazione. Umberto Mazza, dirigente della psicologia clinica dell’ospedale Niguarda di Milano, si muove su due fronti: “Uno rispetto alla situazione che poteva determinarsi negli operatori, e quindi che cosa è stato fatto per cercare di contenere e ridurre un’eventuale condizione di sofferenza e disagio”. E un altro sui dati raccolti durante l’intervento. “Abbiamo pensato di attivare degli interventi di supporto al personale a partire dalle situazioni che erano maggiormente sotto pressione”. Pronto soccorso, medicina d’urgenza, malattie infettive e rianimazione.

Il Niguarda è l’unico ospedale in Italia ad avere un centro di riabilitazione equestre, il centro Vittorio di Capua, che fa parte dell’Asst dell’ospedale Niguarda. Solitamente occupato da attività per pazienti in età evolutiva, durante la pandemia si è svuotato. “L’attenzione della collega assegnata al servizio ha permesso di osservare che negli intervalli della pausa pranzo c’era un afflusso di operatori nella zona di Capua”, racconta Mazza, che con l’aiuto del personale studia e struttura un progetto d’intervento. Da un lato un lavoro a gruppi con delle attività individuali, dall’altro il centro di Capua con l’intervento del cavallo, e due obiettivi: “Contenere lo stress e le disfunzioni sul piano professionale, e prevenire l’instaurarsi di condizioni psicopatologiche”. Cosa che cambia durante l’onda lunga dell’emergenza. Si modifica il quadro clinico, l’angoscia cede il passo alla certezza, le diagnosi e le terapie si fanno più veloci. La pandemia devasta tutto il Paese. Eppure non si sollecita un approfondimento, una discussione: siamo fermi agli anni ’80.

Michela Riceputi si sistema i capelli e si accomoda sotto un’ombra ricavata dalle fronde un albero. Lavora come psicologa e psicoterapeuta nel Centro, e coordina l’attività. “L’idea era quella di offrire alla persona uno spazio in cui ritrovarsi, sia fisicamente che emotivamente, all’interno di una relazione sana, non contagiosa”. Toccare un cavallo senza doversi mettere i guanti e col timore di essere infettato, di riscoprire il piacere del prendersi cura. L’intervento è una sorta di ‘accompagnamento terapeutico’: ogni volontario ha a disposizione massimo cinque incontri a settimana, nei quali sceglie il “cavallo che lo colpisce di più, per affinità o diversità”, dove lo accudisce e pulisce. Michela parla di “spontaneità della relazione” quando descrive il rapporto che si innesca in quei momenti, perché nell’affanno dell’emergenza ogni sussulto emotivo sembra essersi congelato. Partecipano in tutto in 96 operatori, di cui 76 completano il ciclo di incontri. Spiega Michela che per molti di loro questo contatto li mette di fronte alla loro fatica – “so di non poter più toccare il paziente”, perché nella pandemia non si è preso cura, “ma solo tentato di salvare”.

“Gli altri erano eroi, noi i becchini”

Vale la pena ricordarlo. Quando Milano veniva chiusa nessuno sapeva ancora nulla: né come muoversi, né cosa aspettarsi. Si vedevano le fughe alla stazione, le code al supermercato, i virologi alla televisione che si smentivano a vicenda, e poi la casa di riposo Pio Albergo Trivulzio. Era obbligatorio un tampone prima di entrare, da ripetere anche nei giorni successivi in cui torno, tutte le volte. “Siamo stati sottoposti a un doppio livello di stress”. Alla mancanza di dispositivi di protezione individuale si aggiunge la campagna mediatica che getta un’ombra mortifera sulla struttura, sul personale, sull’umore. “I vissuti degli operatori sono stati ‘gli altri sono degli eroi, noi becchini’, in sostanza”.

Fabiana Riva si distrae sistemando delle carte davanti a sé, mentre con il ricordo torna alle prime settimane dell’emergenza in Lombardia. “C’era la fatica non accompagnata dal riconoscimento, dal senso di non riuscire a gestire la situazione”. Fabiana, dirigente psicologa della struttura, si è attivata con interventi nei reparti volti a sensibilizzare i vissuti traumatici. Organizza dei gruppi con due questionari, uno sul benessere e uno sulla resilienza. Viene fuori nell’immediato che l’azzeramento della socialità è quello che destabilizza per la maggiore gli ospiti della struttura, privati dei piccoli lavori, dello spazio aperto o delle attività di animazione. La consapevolezza fa da padrona: l’Alzheimer ti disorienta di fronte una situazione del genere, c’è chi capisce a fatica, e chi si arrabbia coi familiari che non lo vengono più a trovare.

“Due occhi con visiera ed occhiali”, e gli operatori si trasformano in personaggi irriconoscibili, così si spezza il legame familiare intessuto con gli ospiti. Aumenta il senso di solitudine. “Tutti hanno perso degli amici. Gli operatori tornavano dopo essere stati a casa malati e non trovavano più i pazienti. Erano scioccati”. Sono morti quelli più in gamba, paradossalmente. C’è un senso amaro nelle parole di Fabiana quando dice che il clima, alla fine, è stato assimilato, e gli ospiti si sono spenti. “Sono abitudinari gli anziani, no?”, allora vestirsi, salire, cambiare stanza, accogliere una persona completamente bardata diventa una fatica. “Quand’è che mi portate su?”, reggono per tre, quattro minuti, e non riconoscono i propri cari. Tra le rigide regole imposte dalla struttura, e quelle volute dal covid, si cerca una mediazione, ma dei protocolli, di fronte una mancanza di memoria, cosa te ne fai?

I medici più anziani se ne vanno, troppo provati; quelli spostati più volte di reparto perdono l’identità; il malessere psicologico aumenta, ma “c’è l’idea che è ancora un atto privato”. Quando si parla di salute mentale in molti preferiscono fermare Fabiana nei corridoi, per incontri informali, nascosti, nonostante l’azienda ne abbia messi a disposizione quattro gratuiti nelle ore di servizio, perché persiste un’idea inesatta della sofferenza e della terapia, vincolata allo stigma. Non c’era neanche il desiderio di elaborare l’ansia, confida Fabiana, “ma c’era anche l’impressione che non ci fosse tempo, no?”.

Nembro è un comune nella Val Seriana di undicimila anime e poco più. Durante la pandemia è tra i più colpiti e tra i primi ad entrare in zona rossa, ma anche tra quelli che finiscono nella tempesta burocratica tra Regioni e Governo. I negozi sono per la maggior parte chiusi, c’è un sole flaccido di fine giornata che si spegne dietro le montagne e un silenzio rumoroso per le strade.

Luca Giacci ha uno studio di psicoterapia a Milano, verso la fine del Naviglio grande, dislocato dalla confusione cittadina. Viene contattato da Stefania Bonomi, presidente e fondatrice dell’Onlus ‘Insieme per la mano’, impegnata in interventi di aiuto umanitario in contesti emergenziali e di sviluppo, per un’operazione sul territorio. Quando arriva la pandemia tutto si blocca, e decide di aiutare i suoi concittadini: con Luca organizzano degli incontri di Emdr nell’oratorio di Nembro volti ad elaborare il lutto e la perdita, per riflettere sugli eventi. “Facevo assistenza ai parenti delle vittime di Covid”, spiega. Lavora sul dolore per aiutare le vittime a metterlo da parte, “perché questo non viene eliminato, ma gestito. Viene lasciato andare pian piano”. La cosa più difficile da accettare è la mancanza dei rituali, dei saluti, volti ad accogliere la perdita.

Nembro in quei giorni è un suono scrosciante di ambulanze, di luci blu e bianche che rimbalzano sui vetri delle case e campane che vibrano nell’aria. “Le persone sono ancora provate perché è ancora tutto in movimento”, spiega Luca, che lavora con due gruppi di otto persone, ma anche con gli infermieri di Bergamo. Lì è diverso, “abbiamo fatto dei lavori di elaborazione del trauma da troppo pieno”, perché nonostante gli sforzi per salvare i pazienti, poi questi morivano. Assimilare il trauma è una questione di immagini, quando riesci a mettere spazio tra i frammenti del ricordo stai reagendo. “Tipo quelle del terremoto, di quando ti crolla la casa o del lampadario che si muove”, spiega Giovanni Marinoni, anche lui impegnato nell’intervento di Nembro. Il comune faceva pubblicità, distribuiva volantini, e invitava le persone a partecipare: in queste situazioni la parte emotiva, però, prende il sopravvento. Si sgancia dalla parte cognitiva che la gestisce, ed entra in modalità sopravvivenza, “che vuol dire che è l’emozione che comanda”.

Elaborare significa mettere una distanza tra le immagini ancora vive in noi, e concedere all’apparato cognitivo di imparare a gestirle. Gli incubi, i sogni, altro non sono che la resa della coscienza nel momento più debole. “Questo non accade se quello che succede è molto forte, perché è come se lo stessi continuando a vivere”, chiarisce Giovanni.

Davanti all’oratorio c’è un campetto di calcio, alcuni ragazzi si allenano tra i fischi spezzando l’arrivare paziente della sera. Dice una cosa importante Giovanni, ovvero che c’è sempre una riattivazione del vissuto, dello stimolo negativo, finché ancora si è immersi dentro. “Ma sta emergendo anche tanta rabbia per quello che è successo, ed è un buon segno. Vuol dire muoversi, essere attivi”. E non subire.

C’è un orizzonte fosco davanti, imbrigliato nella nebbia. Molto di questo stress, del nervosismo, dell’ansia, di queste condizioni sviluppatesi durante e dopo i flussi più intensi della pandemia, hanno assunto un’altra forma. L’esposizione ad un nuovo conflitto alle porte di casa avrà delle conseguenze, e dobbiamo essere consapevoli dei danni, e dei costi, che ci saranno in termini di salute mentale. La mente reagisce, risponde, ma a fronte di una certezza: quella d’essere in una situazione incontrollabile, davanti una prospettiva confusa. E vacilla.

Quando sento Cristina mi dice che dopo la fase acuta della pandemia molti operatori hanno lasciato il proprio posto di lavoro, 100 infermieri solo a Cremona: c’è la delusione del vaccino, del continuo isolamento, della fatica. Non si reggeva più. “Quella stanchezza lì non la elimini, non è fisica”. È anche questa: Alessandro Adducci, del Pio Albergo Trivulzio, che nel periodo più critico, e in mancanza di un sacerdote per l’estrema unzione, accompagnava i familiari dei defunti per l’ultimo saluto. Recitava una preghiera, faceva restare lontano i parenti, condivideva la sofferenza degli sconosciuti. Chiara Solerio, Croce Rossa, il primo contatto visivo dei pazienti e delle famiglie. Il punto non è garantire emotivamente le persone scendendo dall’ambulanza, ma rassicurarli: non su come sarebbe andata, ma che avrebbero fatto tutto il possibile.

della struttura che durante la pandemia Covid non poteva dare l’estrema unzione agli ospiti © Carlo Cozzoli

O Antonietta Mele, dell’ospedale San Raffaele, sopraffatta dalle responsabilità gestionali. Come difesa si ritaglia una spazio dove quello che sta succedendo non esiste. Spegne i telegiornali, la radio, non legge. Non ne vuole sapere di un supporto psicologico, perché in quel momento non ha bisogno di vivere altra sofferenza oltre quella che affronta nel quotidiano. Si sente adeguata nella sua rabbia. Infine incontri i parenti delle vittime, ti posizioni dall’altra parte. Durante la seduta di Emdr a cui partecipo per la maggior parte del tempo si sentono solo le lancette dell’orologio al muro. Giovanni incita.

“L’idea di vedere gli altri ripartire mi dava un po’ fastidio. Non per invidia, però gli altri continuavano la vita normalmente, a noi mancava quel qualcosa che potevamo avere”. In qualche famiglia il rapporto coi figli si è spezzato, il dolore ha portato via tutto; in qualcuna permane il senso di colpa, ma il gruppo ha anche permesso nuove amicizie. Giorni sì e giorni no. “Ho dei flash di quando l’hanno rianimato nell’anticamera, anche quando guardo la televisione. Vedo la bara, devo cacciarla via: anche le luci del mobile mi danno fastidio”.

Se ti vedono in giro pensano che tu sia felice, ma si cerca solo di andare avanti. Cos’è una reazione? Quando ci sono dei grossi traumi e il sistema fatica a sostenerli, non è adeguato: come una ferita si rimargina subito, di fronte un taglio devi farti aiutare da qualcuno, altrimenti resta sempre mezzo aperto. Il trauma si incastra da qualche parte, resta buono, è gestibile, ma può accadere qualcosa e venire fuori. “Mi sto facendo forza, per forza. Spesso mi manca la terra sotto i piedi. Quando ho quella sensazione lì devo scappare al cimitero, perché lui è là. Tanti mi dicono che la sua anima è in giro, ma il suo corpo è lì”. Ma che guerra stiamo affrontando ora?