Storia di un polimero che vuole diventare sostenibile

Come una goccia di petrolio può trasformarsi in un problema per il Pianeta. Un viaggio per capire come affrontare al meglio la sfida della transizione a un’economia circolare.

Tempo di lettura: 26 min.

Valentina, attivista plasticless

Valentina Salmoiraghi, 19 anni, è un attivista per l’ambiente e il clima trentina. Ha frequentato il liceo scientifico, “scuola che mi ha permesso di approfondire le problematiche ambientali” dice. Valentina si batte per ridurre l’uso di plastica e raccogliere rifiuti dispersi nella natura. Ha partecipato al progetto “Let’s take care of the planet” a Lisbona e alla Conference of Youth sul clima di Katowice nel 2018. “Mi interesso di attivismo tramite l’arte e i fumetti”.

1. Nascita

La plastica è un composto di molecole, carbonio e idrogeno che, disposte in lunghe catene, generano polimeri (dal greco, “che ha molte parti”). Queste grandi molecole sintetiche ottenute in larghissima parte dal petrolio, a seconda della configurazione e dell’aggiunta di additivi, costituiscono la forma specifica di un tipo determinato di plastica.

Oggi esistono più di trenta tipi di materie plastiche primarie che, combinate con una serie di additivi differenti, danno vita a migliaia di prodotti. La loro anima è il petrolio: il 97-99 per cento di queste plastiche deriva da questo combustibile fossile. Solo il restante 1-3 per cento proviene da materie prime come il mais o il cardo: le cosiddette bioplastiche. E, data la quantità di plastica prodotta, il fabbisogno di petrolio, di “oro nero”, è ingente. Si stima che tra l’8 e il 10 per cento della produzione petrolifera si usi per le materie plastiche.

La plastica, curiosità, avrebbe dovuto avere un nome diverso, a tributo del suo primo inventore, l’inglese Alexander Parkes, che sviluppando gli studi sul nitrato di cellulosa, isolò e brevettò il primo materiale plastico semisintetico, che chiamò “parkesite”. Lo scopo di Parkes era trovare un materiale che fosse facilmente modellabile a caldo per costruire oggetti e strutture e che avesse proprietà specifiche di leggerezza, resistenza e idrorepellenza. Ci arrivò nel 1862. E, come spesso accade, i precursori raramente traggono fama e ricchezza dalle proprie scoperte. La parkesite non divenne mai famosa.

A cambiare il mondo furono i fratelli americani Hyatt che nel 1870 brevettarono la formula della celluloide, il primo materiale termoindurente di origine sintetica. Nei primi del Novecento ebbe così inizio il boom della plastica: nacquero bachelite (dal nome del chimico americano Leo Baekeland), fibre sintetiche come il nylon, il pet (la plastica più diffusa oggi), il polietilene, il polistirene e via dicendo. Cucine, posate, sacchetti, indumenti, tubature: ogni oggetto venne ripensato in plastica grazie ai bassi costi di produzione e alla facilità di lavorazione. Senza la plastica non sarebbe stata possibile la produzione di massa di tantissimi oggetti.

Ma questa esplosione di materia, di oggetti e di packaging, a partire dal secondo dopoguerra, porta anche alla nascita di un problema: la produzione massiccia di rifiuti, concentrati in discariche o dispersi nell’ambiente che va a contaminare terreni, falde acquifere, inserendosi nella parte più bassa della catena alimentare di molti ecosistemi.

È in questi anni che nascono le prime idee per impianti di riciclo della plastica, sotto la spinta delle proteste di persone, in particolare al di là dell’oceano Atlantico. Sono infatti gli Stati Uniti a realizzare il primo centro di riciclo, il Plastic waste recycling mill di Conshohocken, in Pennsylvania, nel 1972. La svolta è storica: la plastica si può trasformare riducendola a granulo base da impiegare in nuove lavorazioni plastiche. La ricerca si mette all’opera e il mondo dell’industria si interessa alla scoperta. Inizialmente vengono riciclati gli scarti di produzione, successivamente il riciclo si allarga alle materie plastiche post-consumo, in particolare agli imballaggi. Ma riciclare non basta. Tra il 1980 e il 1990, l’eccessivo utilizzo di plastica diventa un problema globale. Se ne produce troppa, troppo in fretta, e troppo poca viene riciclata. E le persone non si interessano del suo smaltimento: buttare un rifiuto in natura, in quegli anni, è la norma.

Packaging

Oggi circa il 45 per cento dei 454 milioni di tonnellate di plastica mondiale derivata dal petrolio viene usata per il packaging, spesso con un utilizzo singolo che può durare anche solo pochi minuti. Pensate ad una coppetta di gelato in polietilene. Certo ci sono dei vantaggi importanti come il peso (nonostante la plastica sia quasi la metà di tutti gli imballaggi prodotti, conta per solo il 17 per cento del peso complessivo) e la convenienza (con i prezzi del petrolio ai minimi storici, la plastica ha un costo estremamente ridotto). In molti casi il packaging di plastica è usato in modo poco intelligente. Dal supermercato al consumo al dettaglio: i sacchetti di plastica per frutta e verdura possono essere sostituiti da retine riutilizzabili; alla coppetta per il gelato si può preferire il cono. E infine bevande come l’acqua in bottiglia di plastica possono essere sostituite con soluzioni più green come la borraccia in alluminio.

La moda dell’acqua imbottigliata ha visto crescere l’impatto ambientale delle bottiglie di plastica. Una quota rilevante del packaging è costituita dalle bottiglie in pet. In Italia l’82 per cento di tutte le bottiglie d’acqua acquistate è in plastica. Nel 2019 si sono prodotte un milione di bottigliette di plastica al minuto, di cui una buona fetta destinata a contenere acqua. Significa quasi 20mila bottiglie al secondo che finiranno, se gestite in modo virtuosa, nei pochi impianti di riciclo plastica o termovalorizzate, oppure – molto più probabilmente – nelle discariche o disperse nell’ambiente, con conseguenze importanti sulla nostra salute. “Impiegare una borraccia e bere acqua del rubinetto può avere un impatto radicale sul consumo di plastica”, spiega Marirosa Iannelli, presidente del Water Grabbing Observatory e ideatrice della campagna #StopAcquainBottiglia.

2. Fine vita

I primi studi sui detriti di rifiuti plastici e sul loro l’impatto sull’ambiente risalgono agli anni Sessanta (Kenyon e Kridler, 1969), in particolare si riferiscono alle conseguenze tragiche dell’ingestione di parti plastiche da parte di uccelli marini, un fenomeno che ancora oggi miete centinaia di migliaia di vittime. Secondo il ricercatore Chris Wilcox, della National Academy of Sciences americana, oltre il 90 per cento degli uccelli marini ha ingerito plastica, a causa delle ingenti quantità di questo materiale buttate inconsciamente in mare e al fatto che le plastiche colorate vengono scambiate per pesci. Secondo le stime circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno. Il 7 per cento di queste si trova nelle acque del mar Mediterraneo. La concentrazione di rifiuti nel mare dipende dalle diverse zone monitorate: è più alta nei fondali rocciosi, dai 20 ai 500 metri di profondità. Ma anche in superficie si genera un fenomeno noto come “zuppa di plastica“, veri e propri ammassi di spazzatura galleggianti, dove si stima la presenza di oltre 580mila pezzi di plastica per chilometro quadrato.

Un nuovo inizio il primo passo è quello di differenziare le differenti tipologie di polimero, in base ai loro contenuti di resina e additivi, poiché ogni polimero ha una sua catena chimica specifica. Questa è una delle sfide più complicate da raccogliere dato che, a oggi, sul mercato ci sono oltre 700 plastiche, in continua innovazione, per soddisfare le richieste più complesse, per garantire la conservazione del cibo, essere più durature, svolgere determinate funzioni come il packaging. Per distinguere le plastiche di maggiore diffusione nel settore dell’imballaggio e facilitare la loro separazione per l’avvio al riciclo, si adopera il logo del riciclo insieme ad una numerazione specifica e una sigla del tipo di plastica.

Fare correttamente la differenziata a casa, leggere con attenzione le raccomandazioni del comune dove ci si trova, è un primo inizio. Non è necessario nemmeno lavare vaschette e bottiglie: in Italia gli imballaggi di alluminio e plastica non hanno bisogno di essere lavati, è sufficiente pulire ogni residuo di cibo per una corretta differenziata, favorendo il riciclo dell’organico.

Anche raccogliere la plastica quando si è in giro, con le dovute cautele igieniche è una buona pratica. L’ecoatleta Roberto Cavallo, ha lanciato da anni il plogging, ovvero il fare jogging o corsa (o anche una semplice camminata), raccogliendo tutta la spazzatura di plastica che si incontra (e non solo). Dal 4 al 6 settembre 2020 si è svolto il primo campionato del mondo di corsa con raccolta di rifiuti, simultaneamente alla Keep clean and run, la tradizionale corsa organizzata da Cavallo. “Il termine plogging è un neologismo inventato dagli svedesi, in particolare che combina ‘plocka upp’ (raccogliere) e ‘jogging’. Mi piace sottolineare, però, come l’Italia sia stata ispiratrice della strutturazione di una nuova disciplina, anche attraverso la manifestazione Keep clean and run. La vera chiave del successo è abbinare un’attività sportiva, sempre più praticata, come la corsa in ambiente naturale ad un gesto concreto come quello di raccogliere i rifiuti a terra”.

Il plogging diventa così un attivatore di coscienze, anche in modo inconsapevole, come gesto emulativo e porta con sé due ricadute immediate: fa aprire gli occhi e vedere cose che fino al giorno prima non si vedevano, e proietta nel futuro.

“Quando si raccoglie un oggetto a terra, normalmente si pensa a chi lo ha buttato e si cade immediatamente nel giudizio, maledicendo il presunto colpevole, o i produttori dell’oggetto. Chi raccoglie lo stesso oggetto facendo plogging lo fa e basta, al limite pensa che quello spazio sarà più pulito di prima e quindi pensa al futuro, a chi passerà dopo di lui e troverà quello spazio più pulito di prima”, conclude Cavallo.

Una pessima fine

Purtroppo non tutta la plastica viene raccolta, differenziata e riciclata. Il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) evidenzia che, nonostante l’impegno profuso dai cittadini italiani, il riciclo di questo materiale è ancora un affare complesso: solo il 43,5 per cento viene realmente trasformato in nuovi oggetti – peraltro di qualità spesso inferiore rispetto a quelli originali – mentre il 40 per cento finisce nei termovalorizzatori per la produzione di energia e il 16,5 per cento addirittura in discarica. Secondo il pacchetto Economia Circolare adottato dall’Unione europea, entro il 2025 la quota di riciclato dovrà superare il 50 per cento del totale, con l’obiettivo di raggiungere il 55 per cento entro il 2030. E questi numeri potrebbero anche essere rivisti al rialzo.

Le ragioni sono molteplici: da un lato, è necessario un maggiore impegno da parte dei produttori nell’utilizzo di plastiche riciclabili, così che a fine vita, se correttamente raccolta, questa plastica possa essere riciclata. Dall’altro serve però aumentare i numeri di impianti di trattamento, dato che quelli attualmente esistenti non sono in grado di gestire l’enorme mole di scarti industriali e urbani. Purtroppo dietro a questa mancanza di impianti ci sono gli interessi di gestori di discariche e impianti di raccolta, che temono che la transizione circolare li possa danneggiare, la lentezza nei tempi di approvazione per i nuovi impianti e la scarsità di risorse dovute all’attuale convenienza della plastica vergine rispetto a quella riciclata, sostenuta dai bassi prezzi del petrolio.

Una fetta rilevante della plastica impiegata, la larghissima parte packaging, viene purtroppo ancora dispersa nell’ambiente. Ogni anno, dicevamo, circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei nostri mari, l’80 per cento di tutti i rifiuti marini. A causa della sua durevolezza, la plastica si degrada lentamente e può restare in mare per centinaia di anni. Senza un’azione coordinata a livello globale la quantità complessiva di rifiuti di plastica negli oceani potrebbe arrivare a 450 milioni di tonnellate nei prossimi 20 anni, con gravi impatti sulla biodiversità, la salute degli ecosistemi marini e la salute umana. Uno studio pubblicato su Environmental Science and Technology rivela che una persona ingerisce tra le 39mila e le 53mila microplastiche l’anno, con picchi fino a 74mila se si includono le nanoplastiche trasportate dal particolato e inalate. Tutto ciò ha anche un costo economico: i danni ecosistemici, alla pesca e al turismo sono stimati in oltre 8 miliardi di dollari l’anno. Con prospettive preoccupanti: secondo lo Un Environment Programme (Unep), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, entro il 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci.

Entro il 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci.”

Un Environment Programme (Unep)

A livello internazionale non esiste un quadro giuridico che possa arginare il dramma dell’inquinamento da plastica. L’unico accordo internazionale esistente che affronta i detriti marini su scala globale è la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, Marpol (acronimo che sta per “marine pollution”), adottato dall’Organizzazione marittima internazionale a fine anni Settanta, che vieta alle navi di scaricare rifiuti di plastica negli oceani. Ma il trattato è superato e insufficiente dato che più di due terzi degli 8 milioni di tonnellate stimati all’anno che sfociano negli oceani proviene dalla terra. “Il nostro mondo è inondato dalla plastica”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. “Dobbiamo dire no alle plastiche monouso”, ma al di là delle iniziative di alcune specifiche agenzie (come l’Organizzazione mondiale del turismo, Unwto, per ridurre i rifiuti di plastica in hotel e resort) al momento manca ancora un accordo internazionale sulla plastica, specie dopo il nulla di fatto all’ultima assemblea dell’Unep, tenutasi a Nairobi, in Kenya, nel marzo 2019 a causa della forte opposizione degli Stati Uniti.

ASCOLTA L’INTERVISTA INTEGRALE

Roberto Ambrosini, professore di Ecologia, del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali UniMI

-

FOCUS: I numeri della plastica

- 5mila miliardi di pezzi di plastica galleggiano già nei nostri oceani

- Il 73 per cento dei rifiuti presenti sulle spiagge è di plastica

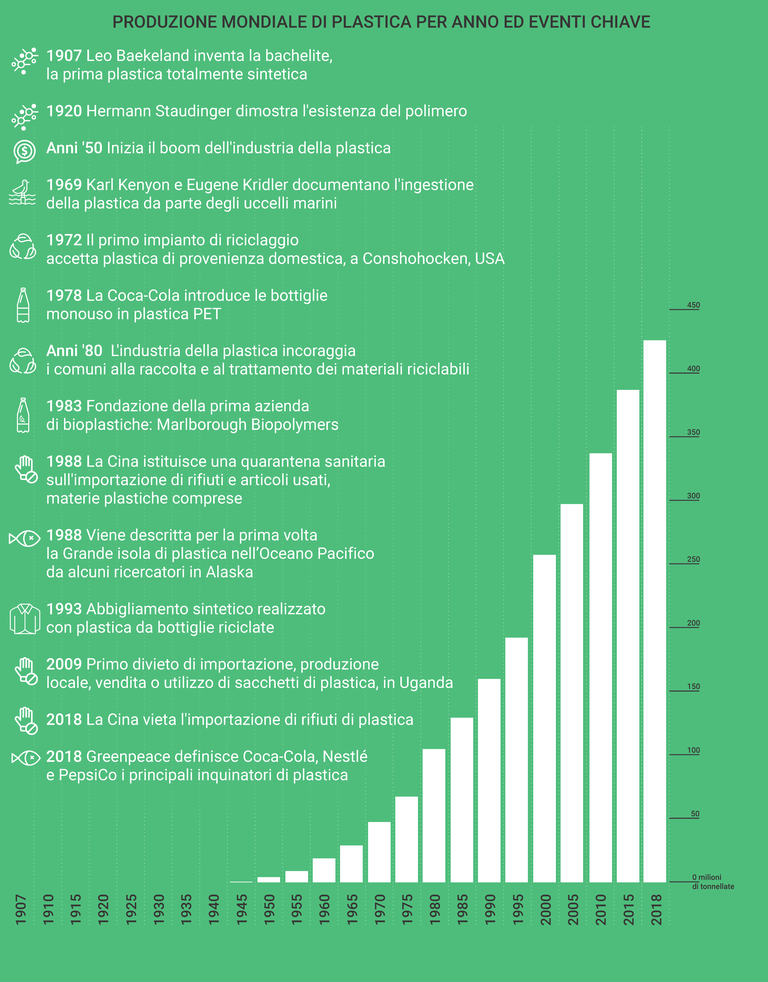

- La produzione mondiale di plastica è passata dai 2,3 milioni di tonnellate del 1950 ai 448 milioni del 2015

- Il 12 per cento dei rifiuti di plastica viene incenerito, il 9 per cento riciclato, il 79 per cento è gettato in discariche o nell’ambiente

- Nel mondo si stima venga venduto un milione di bottiglie di plastica al minuto

- Le stime sul tempo di degradazione della plastica vanno da 450 anni all’infinito

- Più del 40 per cento dei prodotti di plastica viene utilizzato una sola volta

Fonte: National Geographic

Segui il viaggio di LifeGate PlasticLess® e Snam

Insieme per la tutela dei nostri mari

SCOPRI DI PIÙ

Si allarga la famiglia dei Seabin di LifeGate PlasticLess

Messina, Marina del Nettuno

Dicembre 2020, inaugurazione digitale alla presenza di tutte le istituzioni del territorio e dei partner di progetto.

Cagliari, Marina di Cagliari

Adozione, settembre 2021. Il mare sardo è un tesoro d’Italia. Il Seabin una sentinella per proteggerlo. Non solo cattura chili di plastica ogni settimana, ma educa pescatori, diportisti e turisti a fare attenzione che i rifiuti non finiscano in mare. Snam raccoglie il testimone adottando il dispositivo presente alla Marina di Cagliari.

Taranto, Daddario Yacht

L’impegno di Snam prosegue anche a Taranto con l’adozione di un nuovo dispositivo Seabin, ospitato presso il porto mercantile.

3. Senza di te

Come affrontare la riduzione del consumo di plastica ed invertire la rotta

Serve un’azione congiunta da parte del mondo industriale e dei cittadini. “Innanzitutto è fondamentale lavorare sulla riduzione e sostituzione della plastica, ove è possibile. Non serve demonizzare in ogni ambito questo materiale, fondamentale nell’ambito medicale”, spiega Giorgia Marino, caporedattrice della rivista di economia circolare Materia Rinnovabile

Secondo Enzo Favoino, ricercatore e uno degli autori del report Breaking the plastic wave: top findings for preventing plastic pollution si deve puntare su “durevolezza dei prodotti di plastica e su modelli di riuso, ed eliminare le plastiche monouso che non possono essere riciclate”. Una riduzione significativa potrebbe portare a tagli nei costi della gestione dei rifiuti di plastica per i governi. In uno scenario di forte riduzione, spiega lo studio, tra il 2021 e il 2041 il risparmio è stimato attorno ai 600 miliardi di dollari (circa 505 miliardi di euro), contro i 670 miliari di dollari che andrebbero spesi nello scenario business as usual.

Per rivoluzionare i consumi di plastica serve innanzitutto capire dove è possibile eliminarne l’utilizzo, poi ridurre le quantità (alleggerimento del packaging), favorire il riutilizzo, e se proprio non si può rinunciare alla plastica bisogna impiegare un design di prodotto che favorisca il disassemblaggio (per favorire il riciclo) e scegliere esclusivamente plastiche riciclabili.

Una delle soluzioni più importanti è proprio quella di essere plasticless, cioè rinunciare a packaging e oggetti monouso in plastica di uso quotidiano domestico o sul luogo di lavoro. Sono numerose le aziende che hanno adottato policy aziendali per eliminare bottiglie, bicchieri, cucchiaini, cannucce, imballaggi e oggetti di ogni tipo di plastica. Nel 2018 il ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Sergio Costa ha lanciato una campagna contro la plastica impegnando innanzitutto il ministero ad eliminare la presenza dei polimeri dagli oggetti monouso. “Liberiamoci dalla plastica” è l’invito del ministro Costa anche ai lettori di LifeGate. “Ognuno di noi deve dare qualcosa a questo Paese. Le istituzioni devono dare il buon esempio, ma chiedo a ognuno di voi di fare la propria parte”. Tantissime le adesioni da parte di scuole e comuni, da nord a sud, da Torino a Siracusa a Porto Torres. Numerose anche le istituzioni aderenti, come la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le università come la Sapienza di Roma e l’Università degli Studi di Milano, gli enti parco come quello dell’Etna e quello del Cilento, i porti come quello di Pisa.

Presente anche il mondo aziendale, anche se meno rappresentato, nella sfida di ridurre le materie plastiche. Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, ha annunciato nel 2019 il programma “Snam Plastic Less“. “L’iniziativa è finalizzata a ridurre del 100 per cento l’utilizzo della plastica negli imballaggi industriali entro il 2023 ed eliminare dal 2020 la plastica monouso nei distributori di bevande in tutte le sedi aziendali”, spiega a LifeGate Patrizia Rutigliano Executive Vice President Institutional Affairs, ESG & Sustainability, Communication & Marketing di Snam. “Il programma si inquadra nel contesto della crescente integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance) nell’attività di Snam e del contributo verso un’economia a zero emissioni. Un lavoro importante fatto soprattutto con la collaborazione dei nostri fornitori che hanno condiviso il problema e trovato con l’azienda le soluzioni alternative migliori all’utilizzo della plastica degli imballaggi industriali, ma anche dai nostri dipendenti che hanno accolto e apprezzato l’iniziativa proposta, come l’eliminazione della plastica monouso nei corner eat&drink dell’azienda”.

Non manca nemmeno il settore turistico che, per soddisfare la domanda dei clienti, si sta attrezzando con tante iniziative plasticless. Come il progetto del comprensorio sciistico della val di Pejo, Pejo3000. “Abbiamo eliminato tutto quanto avevamo in plastica: le bottiglie, i contenitori monouso, le cannucce, le bustine delle salse”, spiega la rifugista Agnese Framba, proprietaria della Malga Tre Larici. I risultati ottenuti sono stati importanti. “Durante la prima stagione invernale siamo riusciti a eliminare l’utilizzo di una grande quantità di plastica. Siamo partiti con circa cinquemila cannucce e abbiamo eliminato 45mila bottigliette di plastica, 12mila bustine di maionese e 15mila bicchieri di plastica, pari a un quantitativo di plastica di circa 1.000 chili”, commenta Simone Pegolotti, direttore di Pejo Funivie spa il soggetto che ha implementato questo programma. “Il feedback dai clienti è estremamente positivo, hanno apprezzato il nostro sforzo di essere più green, più eco-sostenibili”.

Decisioni politiche

Non sempre basta l’azione di cittadini e imprese. Sono fondamentali politiche che aboliscano le plastiche monouso e normino l’uso della plastica nel packaging, favoriscano l’ecodesign (rendendo ad esempio facilmente separabile la plastica da altri materiali), la riduzione, il riuso, il riciclo.

Ad esempio l’India, che con 1,3 miliardi di persone è la seconda nazione più popolosa al mondo, continua i preparativi per abolire tutta la plastica monouso entro il 2022 seguendo un piano annunciato lo scorso anno che potrebbe essere l’impresa più ambiziosa del mondo. Il Parlamento europeo invece si sta adoperando per mettere in vigore una direttiva radicale sulla plastica monouso, approvata lo scorso anno, che vieta i monouso più comuni, come bicchieri, posate, cannucce, sacchetti, entro il 2021 e stabilisce programmi per ridurre in modo significativo il packaging di plastica entro il 2028. L’Unione europea ha stabilito che entro il 2030 tutti gli imballaggi plastici immessi sul mercato europeo dovranno essere riutilizzabili o riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi, e almeno la metà dovrà essere effettivamente riciclato. L’Italia intanto però proroga l’entrata in vigore della plastic tax al luglio 2021, l’ennesimo regalo alle aziende di settore.

Ma gli occhi sono tutti puntati sulla Cina, il più grande produttore e consumatore di plastica al mondo (in assoluto, se prendiamo i dati pro capite troviamo la Corea del Sud, il Canada, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti tra i principali consumatori). Per ridurre il proprio impatto ha già vietato le borse non degradabili nelle principali città e, entro il 2022, in tutto il paese. Entro la fine di quest’anno saranno anche vietate le cannucce, mentre per i bicchieri, piatti e posate c’è ancora da attendere. Arriverà anche nel paese del dragone la moda della borraccia?

4. Una nuova era?

Non sempre eliminare la plastica è possibile. In tanti casi può essere sostituita. Dalle nuove bioplastiche derivate da biomassa e biodegradabili, al ritorno di materiali storici, come la carta e l’alluminio che possono sostituire i materiali polimerici, il mondo del packaging ha dato avvio ad una vera e propria battaglia sul futuro del packaging.

Mario Bonaccorso, esperto di bioeconomia ed autore del libro Che cosa è la bioeconomia? spiega che “i materiali che possono sostituire la plastica oggi sono molteplici e vanno dalle bioplastiche di origine non fossile a prodotti a base canapa o altre piante, che stanno avendo una grande diffusione nel settore del packaging. Una frontiera innovativa molto interessante è quella di usare la CO2 come materiale. Infatti con processi biotecnologici si trasforma l’anidride carbonica in biomateriali. Infine abbiamo casi di materiali bio-compositi che vengono utilizzati nell’industria automobilistica, realizzato con gli scarti della produzione del pomodoro o dell’agave, usata per fare la tequila”.

-

Bioplastiche: cosa sono?

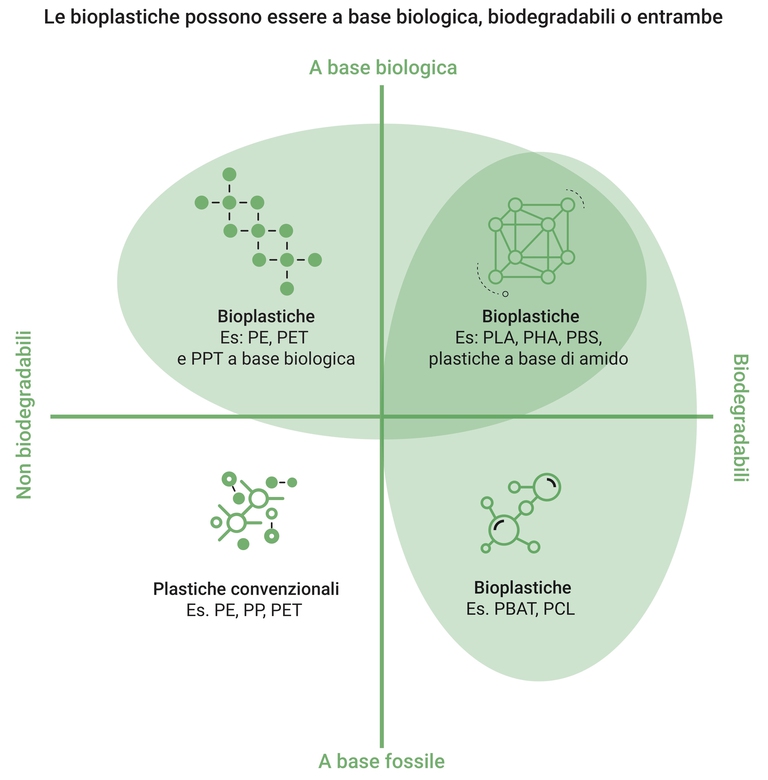

La bioplastica è, secondo la definizione data dalla European Bioplastics, un tipo di plastica che può essere biodegradabile, a base biologica (bio-based) o possedere entrambe le caratteristiche. Più precisamente:

1. può derivare (parzialmente o interamente) da biomassa e non essere biodegradabile (per esempio: bio-PE, bio-PP, bio-PET)

2. può derivare interamente da materie prime non rinnovabili ed essere biodegradabile (per esempio: PBAT, PCL, PBS)5

3. può derivare (parzialmente o interamente) da biomassa ed essere biodegradabile (per esempio: PLA, PHA, PHB, plastiche a base di amido)

Oggi però si tende a favorire l’accezione fornita da Assobioplastiche, dove per bioplastiche si intendono quei materiali e quei manufatti, siano essi da fonti rinnovabili che di origine fossile, che hanno la caratteristica di essere biodegradabili e compostabili. Assobioplastiche suggerisce quindi di non includere nelle bioplastiche quelle derivanti (parzialmente o interamente) da biomassa, che non siano biodegradabili e compostabili, indicandole piuttosto con il nome “plastiche vegetali”. La situazione può diventare complessa. Alcuni tipi di biopolimeri di origine non fossile non possono essere mandati al compostaggio, perché gli impianti non sono ancora attrezzati per poterle gestire a causa della loro struttura chimica. Dunque bisogna discernere tra i prodotti in bioplastica biodegradabile che sono compostabili, come i bicchieri o i piatti, da altri che non lo sono, come ad esempio le forchette e i coltelli.

“Alcune tipologie di plastiche compostabili, non tutte quelle in commercio, rappresentano una criticità per i nostri impianti di compostaggio – spiega Fabio Menghetti, direttore tecnico di Sienambiente, gestore dei rifiuti toscano – e data la forte crescita, è importante trovare il modo di trasformarli in ammendanti (fertilizzanti naturali, ndr) riducendo al minimo la produzione di scarti. Riteniamo ci sia amplio margine di miglioramento in termini di grado di compostabilità da parte dei produttori. Allo stesso tempo anche l’ottimizzazione dei parametri di processo e l’utilizzo di particolari pretrattamenti può dare importanti benefici in termini di recupero”. C’è da dire infine che le bioplastiche oggi sono l’1 per cento degli oltre 359 milioni di tonnellate di plastica prodotte. Ancora una goccia in un mare di polimeri derivati dal petrolio. Ma il mercato sta crescendo. Secondo un’indagine realizzata dal nova-Institut per la European Bioplastics, l’associazione europea dei produttori di bioplastica, la produzione globale annua passerà dai 2,11 milioni di tonnellate del 2017 a 2,42 milioni nel 2024.

Nell’economia circolare riduzione e riutilizzo sono sempre in cima alla piramide delle azioni virtuose. Come posso ridurre il packaging nel settore alimentare? Come poter riusare contenitori, come fanno per le bottiglie numerosi paesi in Europa con il vuoto a rendere?

Secondo Silvia Ricci, responsabile campagne dell’Associazione Comuni Virtuosi, “la vera rivoluzione circolare è sviluppare i sistemi di riuso e l’autoproduzione. A volte si comprano prodotti, pensiamo al battuto di prezzemolo, che possiamo fare tranquillamente a casa. Io ho adottato tutta una serie di strategie per ridurre tutti i prodotti che sono o superflui o possono essere prodotti a casa”.

ASCOLTA L’INTERVISTA INTEGRALE

Ricci spesso compra prodotti presso i negozi “leggeri”, esercizi che vendono prodotti sfusi di ogni tipo. Questi negozi che seguono il modello del refill-on-the-go (riutilizzo del contenitore, conservato al primo acquisto del prodotto, con ricariche che si effettuano portandolo con sé in negozi provvisti di dispenser, ndr) stanno guadagnando spazio e mercato negli ultimi anni. Secondo Chris Lijzenga di Circle Economy “ci sono numerosi vantaggi. Ad esempio i consumatori possono riempire il loro contenitore quanto vogliono, evitando così di sprecare cibo. Oppure possono anche personalizzare il contenuto e miscelare o scegliere diversi gusti. Dal punto di vista dei rivenditori è possibile comprendere meglio le preferenze degli utenti monitorando i loro sistemi di erogazione e raccogliendo dati sul comportamento dei consumatori. Nel caso di alcuni prodotti, i rivenditori possono ridurre i costi di trasporto e packaging offrendo prodotti concentrati che vengono miscelati con l’acqua nella macchina dispensatrice al momento dell’acquisto. Naturalmente non ci sono più packaging monouso che finiscono nella spazzatura!”. Questo tipo di negozi però fa affidamento su consumatori motivati e affidabili che si devono ricordare di portare i loro contenitori per la ricarica ogni volta che si recano in negozio, e anche di tenerli puliti. In Italia esiste Negozio Leggero, un franchising di vendita al dettaglio con 16 punti vendita. “Lo shopping quotidiano presso questo tipo di negozi permette ai consumatori di ridurre, in media, dal 30 al 70 per cento i rifiuti rispetto all’acquisto di prodotti equivalenti impacchettati. Una famiglia di quattro persone che compra abitualmente in uno dei nostri negozi può evitare di produrre fino a 200 chilogrammi di rifiuti all’anno”, spiega Cinzia Vaccaneo, fondatrice di Negozio Leggero.

Dove non è possibile rinunciare al packaging (prodotti alimentari non secchi ad esempio) può tornare utile l’uso di packaging riutilizzabili da parte del produttore. “Oggi esistono sempre più grandi marche acquistabili in contenitori riutilizzabili, come fa Carrefour o aziende come Henkel o Nivea che sta vendendo anche una sua crema doccia in un contenitore riutilizzabile”, continua Silvia Ricci Una delle aziende che sta provando a creare sistemi di riuso del pack a grande scala, nella grande distribuzione organizzata e mass-retail è l’azienda americana Loop, che produce pack riutilizzabili per la grande distribuzione organizzata.

“Se compriamo un cappuccino da asporto un bar, compriamo il caffè, il latte e il bicchiere. Ma non ci interessa proprio tenerci quel bicchiere. Se lo stesso caffè lo beviamo in una tazza di ceramica che è molto più costosa da produrre, non produciamo rifiuto e questa diventa un bene di proprietà del bar”, spiega Tom Szaki, fondatore di Loop, il primo modello di packaging multiprodotto riutilizzabile. “Questo è il ragionamento che fanno molte aziende che si rivolgono a Loop”. L’azienda è nata nel New Jersey e si occupa di sostituire packaging per gelati, cosmetici, detersivi, take away, bibite, con imballaggi riutilizzabili.

Oltre che della commercializzazione, gestisce sistemi di raccolta nei fast-food e nella grande distribuzione organizzata (supermercati, centri commerciali, ecc), si occupa dell’igienizzazione e della ridistribuzione per far si che il packaging sia di nuovo pronto all’uso.

“Il nostro modello di business permette di ridurre gli impatti dal punto di vista dei materiali e offre interessanti opportunità per i produttori. Infatti il packaging loop non è solo esteticamente bello, sicuro dal punto di vista igienico, ma ha anche funzioni smart per imprese e consumatori. Ad esempio può contenere un chip per comunicare quando un certo prodotto sta finendo. Oppure fornire informazioni diagnostiche sull’utente al produttore consigliando alternative o prodotti similari, in totale anonimato”, continua Szaki. Soluzioni di questo tipo in Italia non sono ancora arrivate, ma c’è chi scommette che già dal 2021 appariranno sul mercato programmi simili, dato il grande successo che lo schema Loop sta avendo in Francia e negli Stati Uniti.

Conclusione

La strada da percorrere per un mondo plasticless è ancora lunga. Ma come dice Valentina Salmoiraghi, la giovane attivista che ci ha accompagnato in questo viaggio “ora tocca a noi”. Per partire è bene innanzitutto osservare ed annotare tutti i nostri consumi quotidiani, cercando di individuare soluzioni alternative semplici. Le azioni virtuose del fare, come si è visto in questa storia sono tante: dalla borraccia in alluminio ai prodotti sfusi, dal non comprare oggetti in plastica monouso allo scegliere negozi plasticless. Se hai qualche suggerimento originale pubblicalo sul tuo instagram con l’hashtag #plasticless, menzionando sempre @lifegate. La nostra storia non finisce qui.