Nel campo profughi di Burj al-Barajneh, le donne palestinesi preparano pasti e distribuiscono aiuti alle persone in difficoltà nella città di Beirut.

Il 20 gennaio 2018 Donald Trump festeggerà un anno alla guida degli Stati Uniti. Ambiente, società, esteri: ecco il bilancio dei primi dodici mesi di lavoro.

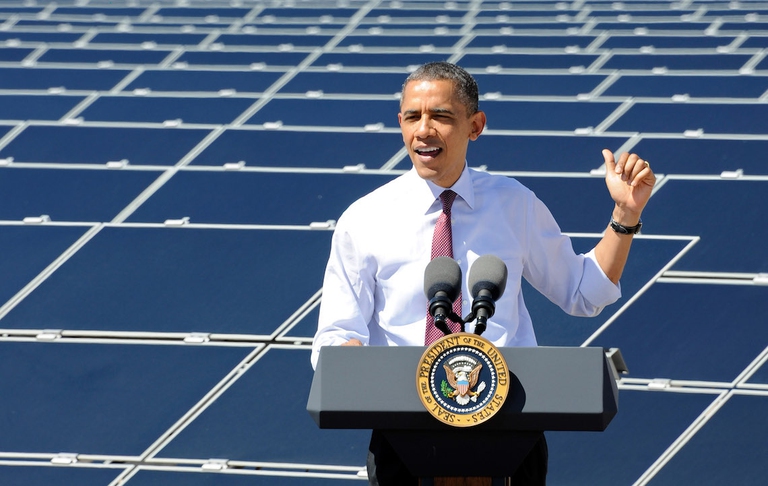

Donald Trump manterrà le promesse? Quali uomini sceglierà per il proprio governo? Quali saranno i primi provvedimenti che adotterà? Un anno fa, di questi tempi, negli Stati Uniti e nel mondo intero riecheggiavano queste domande. Il miliardario americano vinceva le elezioni presidenziali dell’8 novembre 2016 e attendeva di prendere il posto di Barack Obama alla Casa Bianca, il 20 gennaio, e cominciare la sua avventura alla guida della nazione americana. A quasi un anno di distanza dal suo insediamento, il bilancio del 45esimo presidente degli Stati Uniti – soprattutto in materia ambientale e sociale – è particolarmente pesante.

La decisione senz’altro più dirompente di Donald Trump è quella che è stata annunciata a giugno di fronte alla stampa internazionale, riunita nel giardino della Casa Bianca.

Il primo giugno, il presidente americano ha spiegato che, “al fine di tutelare gli interessi statunitensi”, è necessario abbandonare l’Accordo di Parigi. Ovvero l’intesa raggiunta dai 195 paesi che parteciparono alla conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (Cop 21), nel mese di dicembre del 2015. E che dovrebbe costituire la pietra miliare per scongiurare la catastrofe climatica, consentendo di limitare la crescita della temperatura media globale sulla superficie delle terre emerse e degli oceani ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali.

In realtà, per uscire dall’Accordo ci vorrà parecchio tempo: lo stesso documento prevede infatti, all’articolo 28, un margine di tre anni e un ulteriore preavviso di un anno per abbandonare la ratifica. Passato questo periodo di tempo, si sarà giunti tra l’altro alla fine del mandato di Trump. Ciò nonostante, sul piano pratico e politico le conseguenze sono già evidenti. In primo luogo per quanto riguarda i finanziamenti: è probabile che gli Stati Uniti decidano di limitare i fondi concessi, ad esempio, all’Intergovernamental panel on climate change (Ipcc, il Gruppo intergovernativo di esperti che studia l’evoluzione del clima, creato nel 1988 su iniziativa del G7) e all’Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici (e che, tra le altre cose, organizza le Cop).

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 dicembre 2017

In termini politici, invece, la decisione di Trump si è trasformata in parte in un boomerang: “l’altra” America, quella dotata di una sensibilità ecologista e progressista, ha infatti deciso di sfidare il presidente attraverso l’iniziativa We are still in. Una coalizione di 125 città, 9 stati federali, 902 imprese e 183 università che si è fissata l’obiettivo di continuare sulla strada tracciata dall’Accordo di Parigi.

Altri due provvedimenti particolarmente controversi in materia ambientale hanno riguardato poi l’Alaska, nella regione artica. Dapprima, nello scorso mese di marzo, Donald Trump ha ottenuto dal Congresso la revoca del divieto di caccia ai predatori che era stato introdotto da Barack Obama. Spingendosi fino a consentire di sparare a grizzly, orsi neri, lupi, volpi e coyote dagli aerei, nonché ai cuccioli nelle loro tane.

Quindi, a novembre, un brivido è corso sulla schiena degli ambientalisti di tutto il mondo, quando la Casa Bianca ha annunciato la ripresa delle esplorazioni petrolifere nell’oceano Artico (con l’italiana Eni in prima linea). Nonostante la zona sia una delle più vulnerabili al mondo dal punto di vista ambientale: basti ricordare il disastro del 24 marzo del 1989, quando l’Alaska venne devastato dal naufragio della petroliera Exxon Valdez. Quest’ultima, colando a picco, riversò nel mare 42 milioni di litri di greggio, provocando una delle peggiori catastrofi ambientali della storia.

Inquadrata a pieno titolo nella politica ambientale di Donald Trump, c’è poi la decisione, arrivata all’inizio di dicembre, di ridurre in modo drastico l’estensione di due aree protette nello stato dello Utah. Il che significherà dire addio a ottomila chilometri quadrati di territorio tutelato, con tutto ciò che tale scelta comporterà per l’ecosistema locale, gli abitanti e la fauna. Le due aree “mutilate” sono il Bears ears national monument – istituito appena un anno fa dall’ex presidente Barack Obama per “proteggerne l’eredità culturale e ad assicurare alle prossime generazioni la possibilità di apprezzarne panorami e storia” – e il Grand Staircase. Esse sono state ridotte rispettivamente dell’85 e del 50 per cento circa.

In tema di energia, particolarmente importante è stata la scelta di Donald Trump di mantenere una promessa avanzata nel corso della propria campagna elettorale: quella di rilanciare i grandi progetti di nuovi oleodotti sul territorio americano. Pochi giorni dopo il suo insediamento, infatti, il presidente ha annunciato la firma dell’atto che ha rimesso in agenda la costruzione dell’oleodotto Keystone XL e del Dakota Access.

Secondo quanto annunciato dallo stesso Trump la realizzazione delle le due infrastrutture “porterà alla creazione di 28mila posti di lavoro e tutte le strutture saranno prodotte in America, come ai vecchi tempi”. Le ricadute occupazionali andranno verificate, ma ciò che è certo è che il Keystone XL servirà per trasportare quello che viene considerato “il petrolio più sporco del Pianeta” dalle ong ambientaliste. Ovvero quello estratto dalle sabbie bituminose nella provincia dell’Alberta, in Canada. Il presidente americano ha inoltre rilanciato la filiera del carbone: la delegazione americana presente alla Cop 23 di Bonn ha perfino organizzato un convegno per presentare al mondo il concetto di “carbone pulito”.

Risale al mese di ottobre, invece, la notizia della firma di un provvedimento il cui obiettivo è di abrogare il Clean power plan. Ovvero la norma voluta da Barack Obama che impone alle centrali termiche di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 32 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. La decisione è stata annunciata con enfasi da Scott Pruitt, negazionista dei cambiamenti climatici e fervente sostenitore delle fonti fossili, che è stato posto da Donald Trump alla testa dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Environmental protection agency, Epa, alla quale sono stati anche tagliati fortemente i finanziamenti). “Un uomo – ha scritto il New York Times dopo la nomina – che rappresenta ormai un eroe per i petrolieri: fa infatti parte di coloro, tra i repubblicani, che negli anni scorsi hanno stretto un’alleanza con i principali produttori di energia del paese, con l’obiettivo di respingere le politiche ambientali dell’amministrazione Obama”.

Sulla stessa linea la scelta del segretario di stato: un posto-chiave dell’amministrazione di Washington, per il quale Trump ha voluto Rex Tillerson, fino a poco tempo fa numero uno della più grande compagnia petrolifera americana (nonché sesta al mondo), la ExxonMobil.

Infine, da segnalare in materia ambientale, nel primo anno da presidente di Donald Trump, c’è la raccomandazione firmata il 24 agosto in materia di esplorazioni minerarie. Il miliardario americano ha infatti annunciato la volontà di ridurre i confini dei “monumenti nazionali” (aree protette). Secondo quanto riferito dalla stampa americana, a rischio ce ne sarebbero almeno 27. Il Washington Post ne ha citati in particolare tre: il Bears ears national monument (nello Utah, creato da Obama); il Grand Staircase-Escalante national Monument (stesso stato federale, risalente ai tempi di Bill Clinton) e il Cascade Siskiyou, nell’Oregon.

Ma l’impronta di Donald Trump non si è limitata alle questioni ambientali. Sono infatti molti i provvedimenti che hanno spaccato in due l’opinione pubblica americana. Uno di questi è certamente il Muslim ban, testo che vieta in modo permanente l’ingresso sul territorio statunitense ai cittadini di sette nazioni giudicate “ostili” o dalle quali si ritiene che possano arrivare facilmente dei terroristi: Corea del Nord, Iran, Libia, Somalia, Siria, Ciad e Yemen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGSAhNZnisk Del decreto si è dibattuto per mesi tra Congresso e aule di tribunale, fino ad arrivare al 4 dicembre, quando la Corte suprema ha concesso il proprio via libera all’applicazione integrale dell’ultima versione della norma. Ciò in attesa che alcune corti d’appello federali terminino l’esame della stessa e che, successivamente, con ogni probabilità, il testo torni al vaglio della stessa Corte suprema (che a quel punto sarà finalmente chiamata ad esaminarne nel merito i contenuti). Altra questione foriera di grandi divisioni negli Stati Uniti è quella del muro che il miliardario americano ha promesso di costruire al confine con il Messico. L’idea è stata avanzata durante la campagna elettorale e confermata nella prima settima di lavoro del presidente.

Un’ulteriore battaglia è stata poi avviata da Donald Trump su quello che rappresenta il cuore della riforma sanitaria voluta dal suo predecessore, la cosiddetta Obamacare. Introdotta al fine di risolvere il problema dei milioni di cittadini che, privi di una copertura adeguata, rinunciano alle cure.

Trump breaks with Obama-era policy, refuses to extend ObamaCare sign-up deadline https://t.co/NzdOEh2CdR pic.twitter.com/66aPwOsOE2 — The Hill (@thehill) December 16, 2017

Anche in questo caso Trump ha tentato un colpo di spugna sin dalle primissime ore del suo mandato. Tuttavia, è stato particolarmente difficile convincere perfino il partito repubblicano della bontà dell’intervento. Non a caso, nel mese di marzo la Casa Bianca ha dovuto rinunciare ad un voto parlamentare sull’Obamacare. Quindi, il 13 ottobre, il presidente americano ha firmato un decreto con l’obiettivo di “aggirare” la riforma, permettendo in particolare alle compagnie d’assicurazione di proporre coperture che non prendano in carico le cure pediatriche, ginecologiche e psichiatriche.

L’amministrazione Trump ha anche dimostrato di avere le “idee chiare” sul tema dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (lgbt). Negli anni dell’amministrazione Obama, infatti, una pagina web sul sito internet della Casa Bianca era stata dedicata al tema ma, poco dopo l’insediamento di Trump, essa è sparita (assieme ai riferimenti ai cambiamenti climatici). Quindi, pochi giorni fa, è stata stilata una lista di parole ed espressioni che – secondo la Casa Bianca – non dovranno più essere utilizzate da organismi di ricerca e agenzie ministeriali. Tra queste i termini “feto”, “transessuale”, “diversità”.

Impossibile non menzionare poi, nel primo anno di attività del presidente in carica, la questione dell’apparente difficoltà manifestata dallo stesso Donald Trump nel prendere le distanze dal movimento suprematista. Era il 12 agosto quando a Charlottesville, in Virginia, un folto gruppo di neonazisti (autodefinitosi appunto “suprematisti bianchi”) era sceso in piazza per protestare contro la rimozione della statua di un generale sudista della Guerra Civile, Robert Lee.

Contro di loro hanno protestato in strada anche dei gruppi anti-razzisti, finché una vettura guidata da un giovane suprematista si è lanciata sulla folla uccidendo una ragazza, Heather Heyer. Seguirono giorni di frasi incriminate e commenti controversi da parte di Trump, con la conseguente indignazione degli attivisti antirazzisti americani.

In materia di politica estera, i primi dodici mesi di Trump alla guida degli Stati Uniti sono stati decisamente di rottura. Con la linea dell’amministrazione precedente, di certo, ma in alcuni casi anche con buona parte della comunità internazionale.

È il caso, da ultimo, della decisione dirompente di riconoscere Gerusalemme come capitale dello stato d’Israele (con conseguente spostamento dell’ambasciata da Tel Aviv alla Città santa). Una scelta che ha suscitato immediatamente una violenta reazione in Palestina, con Hamas che ha parlato di possibile nuova Intifada (sollevazione popolare), come già accaduto in occasione delle grandi rivolte del 1987 e del 2000.

Ad ottobre, poi, Trump ha scosso il Medio Oriente rifiutando di certificare l’accordo con l’Iran raggiunto da Obama. Nella stessa occasione, il presidente americano ha parlato di “regime dittatoriale” e di “principale sostenitore mondiale del terrorismo” riferendosi al governo di Teheran. E ha etichettato l’accordo come “il peggiore” mai concluso da Washington.

Trump ha poi deciso di ritirare la partecipazione del suo paese dal Global compact on migration, l’accordo sulle migrazioni delle Nazioni Unite, il cui programma definitivo dovrebbe entrare in vigore nel 2018 e il cui obiettivo è di favorire un flusso internazionale “disciplinato, sicuro, regolare e responsabile”.

Senza dimenticare l’uscita dall’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura), arrivata dopo che – già dal 2011 – gli Stati Uniti avevano congelato tutti i finanziamenti. Un colpo durissimo per l’agenzia, dal momento che proprio gli Usa contribuivano in modo determinante al totale dei fondi messi a sua disposizione. La decisione è stata presa in ragione del fatto che, secondo Trump, l’Unesco è “un’organizzazione anti-israeliana”, rea di aver riconosciuto la Palestina nell’elenco dei propri stati membri. Alla fine di dicembre, è stata poi annunciata una sforbiciata storica ai fondi concessi alle Nazioni Unite nel loro complesso: per l’esercizio 2018-2019 si prevedono 285 milioni di dollari in meno. Una probabile rappresaglia dopo la decisione dell’Assemblea Generale dell’Onu di non riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.

Da notare, infine, le scelte di aumentare fortemente le già stratosferiche spese militari degli Stati Uniti, facendole arrivare a quota 600 miliardi di dollari all’anno. Un indizio sulle politiche che saranno perseguite in futuro?

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Nel campo profughi di Burj al-Barajneh, le donne palestinesi preparano pasti e distribuiscono aiuti alle persone in difficoltà nella città di Beirut.

Israele ha approfittato della caduta di Assad in Siria per espandere la sua occupazione del Golan, altopiano dove è presente illegalmente dal 1967.

Un’offensiva dei ribelli in Siria ha rovesciato nel giro di 11 giorni il regime di Assad. Ora si cerca una transizione pacifica del potere.

La scarcerazione di Narges Mohammadi è avvenuta per motivi di salute e durerà tre settimane. Cresce la pressione sul regime dell’Iran per renderla definitiva.

Migliaia di persone sono scese in strada contro la decisione del governo di sospendere i negoziati per l’adesione all’Unione europea fino al 2028. Violenta la reazione delle forze dell’ordine. La presidente della Georgia rifiuta di lasciare il mandato finché non verranno indette nuove elezioni.

Il 28 novembre a Nuuk è atterrato il primo volo diretto internazionale. Un evento storico che ha acceso un dibattito sui rischi del turismo di massa.

I ribelli jihadisti hanno conquistato Aleppo e altre città della Siria nordoccidentale, senza incontrare grande resistenza delle forze di Assad. Un’offensiva che non è casuale.

Il procuratore Khan chiede di arrestare il comandante delle forze armate del Myanmar, Min Aung Hlaing, per crimini contro la minoranza rohingya.

Il team di ricerca Forensic Architecture ha mappato con telerilevamento e modellazione 3D gli attacchi israeliani su Gaza, evidenziando un pattern preciso contro i civili.