L’aumento delle temperature combinato all’innalzamento dei livelli di anidride carbonica nell’aria, causerebbe una maggiore concentrazione di arsenico nel riso, con effetti tossicologici in chi lo consuma.

Dal 2005 la temperatura e la salinità del Mediterraneo sono aumentate a velocità doppia rispetto al XX secolo. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici rilevati dal Cnr.

“Siedi qui e lasciati andar così, lascia che entri il sole dentro te e respira tutta l’aria che puoi”. Era l’invito di Mango e Mogol che, con la canzone “Mediterraneo”, invitavano le persone a soffermarsi un momento per farsi avvolgere dalle immagini, dai profumi e dai sapori delle terre del Sud bagnate dal mare. Oggi questo mare attorno a cui sono fiorite alcune delle più grandi civiltà del passato sta cambiando a causa del cambiamenti climatici. I ricercatori dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Venezia (Ismar-Cnr) hanno constatato un aumento delle temperature che mette a rischio specie animali e vegetali già sotto pressione a causa dell’invasione di specie non autoctone e dall’allargamento del canale di Suez.

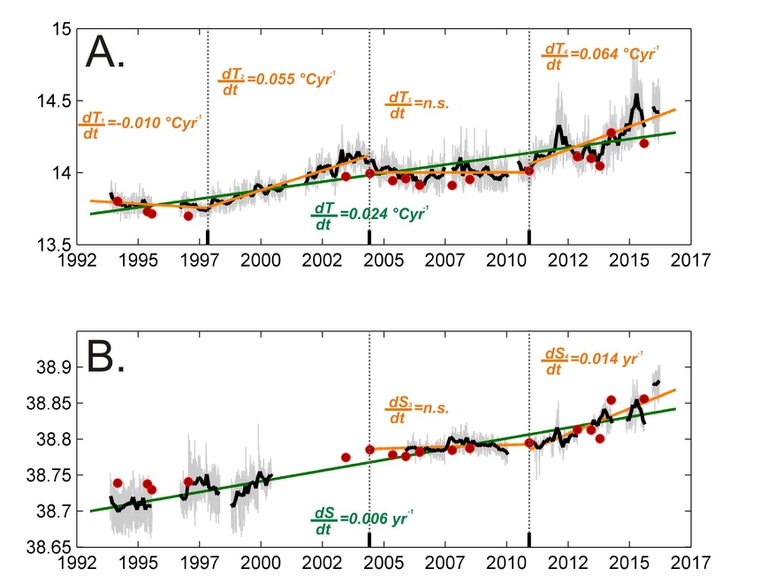

Lo studio, riguardante le trasformazioni che il Mar Mediterraneo sta subendo a causa del riscaldamento globale, rivela come il Mare Nostrum sia diventato un’area particolarmente sensibile all’innalzamento delle temperature globali, con aumenti di circa 0,05 gradi all’anno, molto più di quanto non avvenga negli oceani dove i gradi in più si attestano sullo 0,005 all’anno. Il motivo è semplice: in un mare piccolo come quello di casa nostra la velocità di ricambio delle acque è relativamente più bassa rispetto a quella che caratterizza i grandi oceani. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’ ed è stato realizzato dall’Ismar-Cnr in collaborazione con il britannico National Oceanography Centre di Southampton e il tunisino Institut National des Sciences et Technologies de la Mer di Salamboo.

Dalla fine del 1993 a oggi la temperatura e la salinità dell’acqua proveniente dal Mediterraneo orientale, tra i 300 e 600 metri di profondità, hanno subito rilevanti variazioni. In particolare, la rapidità con cui l’acqua si sta scaldando e aumentando il suo contenuto di sale è cresciuta di due volte e mezzo rispetto a quanto si osservava nelle stesse acque nella seconda metà del XX secolo, ha spiegato Katrin Schroeder, ricercatrice dell’Ismar-Cnr. “Il Mediterraneo può essere assimilato a una macchina che importa acqua superficiale poco salata e di bassa densità dall’Atlantico, e la trasforma al suo interno mediante processi complessi che coinvolgono la produzione di acque più calde e salate, poi esportate verso l’Atlantico, dalle profondità dello Stretto di Gibilterra”.

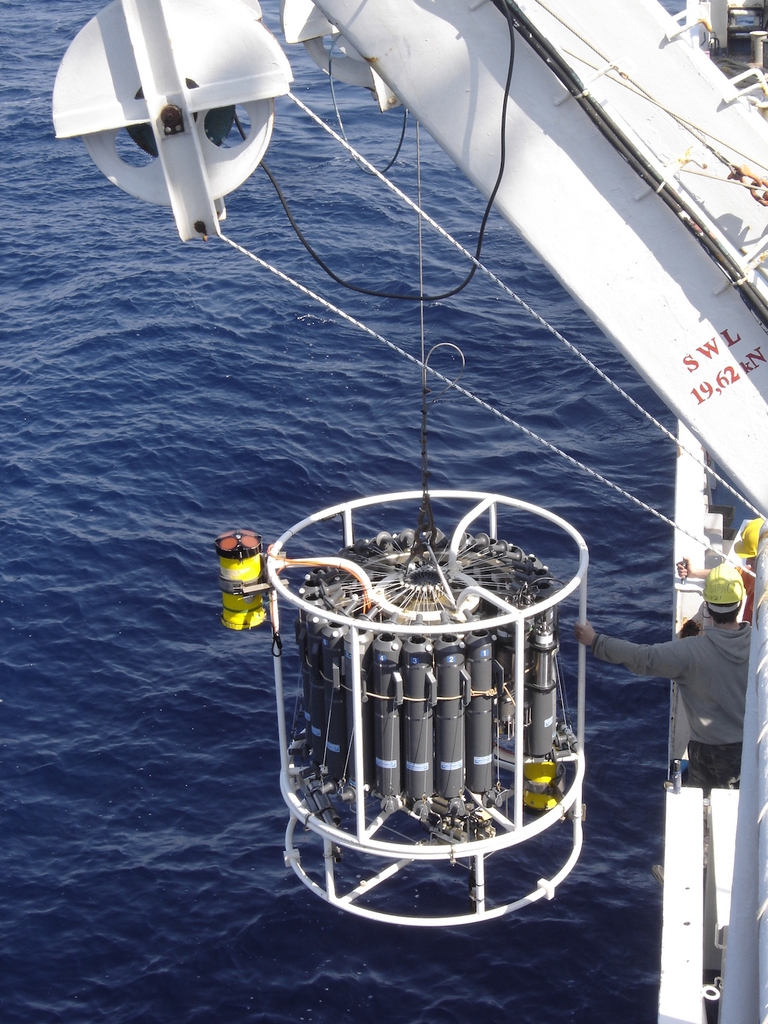

L’Ismar-Cnr analizza da oltre vent’anni le caratteristiche dell’acqua in transito nel Canale di Sicilia, punto di contatto tra i bacini orientale e occidentale del Mediterraneo. Proprio in questa area sono state analizzate le caratteristiche biologiche dell’acqua intermedia generata dall’intensa evaporazione del mare, più pesante, che si muove nello strato inferiore. Le sue proprietà fisiche determinano la temperatura e la salinità dell’acqua profonda generata nel Mediterraneo che, nel corso del tempo, hanno dimostrato una sostanziale stabilità, venendo considerate dagli scienziati marini un importante punto di riferimento per quantificare ogni minimo effetto dei cambiamenti climatici.

I nuovi studi, invece, evidenziano cambiamenti molto repentini nelle caratteristiche di questi due indicatori. Per circa mezzo secolo il contenuto salino e di calore è aumentato gradualmente, mentre dal 2005 i parametri stanno crescendo a velocità doppia rispetto al periodo 1960-2005. Da allora si parla di transizione del Mediterraneo occidentale, un periodo di eventi di formazione di grossi volumi di acqua profonda particolarmente calda e salata, che ha segnato l’inizio di un drastico mutamento nella struttura degli strati intermedi e profondi del bacino occidentale. Questi dati suggeriscono quindi una veloce transizione verso un nuovo equilibrio che si riverbera sull’ecosistema marino profondo.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

L’aumento delle temperature combinato all’innalzamento dei livelli di anidride carbonica nell’aria, causerebbe una maggiore concentrazione di arsenico nel riso, con effetti tossicologici in chi lo consuma.

Il rapporto annuale sul clima in Europa di Copernicus e dell’Organizzazione meteorologica mondiale è un monito ad agire per l’adattamento e la mitigazione.

Secondo Copernicus, il mese di marzo del 2025 è stato il secondo più caldo di sempre nel mondo e il più caldo in assoluto in Europa.

Il rapporto annuale dell’agenzia Irena indica che il 92,5 per cento dei nuovi impianti installati nel 2024 è legato alle fonti rinnovabili.

Il premio Wood Architecture Prize by Klimahouse ha rappresentato anche un modo per celebrare la Giornata internazionale delle foreste.

L’Europa ragiona su un piano da 800 miliardi e intanto vota per una maggiore sicurezza: inevitabilmente quei fondi verranno sottratti alle vere emergenze.

Quanto è vicino il collasso dell’Amoc, il sistema che comprende la corrente del Golfo, e cosa comporta? Ne parla Lungo la corrente, di Lorenzo Colantoni.

A cinque anni dall’entrata in funzione di Tap, il progetto di ampliamento della capacità di trasporto di gas riporta l’attenzione sull’opera.

Uno studio di Fondazione Cmcc e università di Bologna ha analizzato due falde acquifere dell’Appennino, stimando i cali dei flussi nei prossimi decenni.