Si dice che le donne non abbiano talento, tempo e temperamento per le materie Stem. Falso. Anche Women in Action aiuta a ribaltare la situazione.

Ricostruiamo i passaggi della filiera dell’olio extravergine di oliva, dal campo alla tavola, per capirne il valore economico e le prospettive di sviluppo.

L’olio extravergine è un pilastro della dieta mediterranea, un toccasana per la nostra salute, ma anche un prodotto chiave per il settore agroalimentare. La sua è una filiera peculiare, in cui lo sviluppo imprenditoriale e commerciale non può prescindere da un’attenzione minuziosa all’eccellenza della materia prima e da una lavorazione che continua a conservare il suo tocco artigianale.

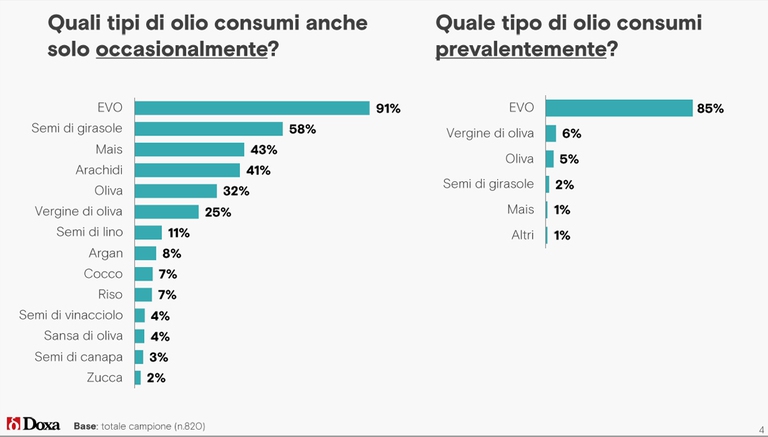

Cominciamo da un dato di fatto: gli italiani amano l’extravergine. Per averne una prova, la società di ricerca Doxa quest’anno ha interpellato 820 consumatori di olio d’oliva, scoprendo che ben l’85 per cento di questi consuma prevalentemente olio extravergine. Le motivazioni? “È l’olio migliore da utilizzare”, “è di qualità”, “fa bene alla salute”.

Nei primi otto mesi di quest’anno, nel nostro Paese sono stati venduti 97,6 milioni di litri di extravergine, che corrispondono a un fatturato totale di 495,7 milioni di euro, con una flessione del 6,16 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati Nielsen, Trade*MIS, iper + super + libero sevizio + discount, gennaio-agosto 2018 vs. gennaio-agosto 2017). Questo però è un dato inevitabilmente parziale, perché si riferisce alla grande distribuzione e non considera nel conteggio il consumo di extravergine di produzione propria, la vendita diretta al frantoio, i mercatini, i negozi tradizionali. Canali pressoché impossibili da monitorare, ma che vengono scelti da circa quattro italiani su dieci, secondo Doxa e Ismea.

Se sommiamo il nostro fabbisogno interno di olio d’oliva (600 mila tonnellate) e quello necessario per l’export, arriviamo a un milione di tonnellate. La produzione italiana, nella campagna 2017/2018, è stata pari a circa 429mila tonnellate. La conseguenza, in termini di mercato, è piuttosto lineare: l’Italia non produce olio extravergine in quantità sufficiente per coprire la domanda dei consumatori.

Tra gennaio e aprile 2018, secondo Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), abbiamo acquistato dall’estero 135mila tonnellate di extravergine, per un valore di 484mila euro, e ne abbiamo esportate 71mila, pari a 357mila euro. Importiamo prevalentemente dalla Spagna, che è in assoluto la nazione che produce più olio d’oliva al mondo, seguita (a distanza) da Grecia e Tunisia. Su questo tema, va detto, gli italiani tendono a dimostrarsi campanilisti: quando Doxa chiede ai suoi intervistati quale sia la caratteristica che ritengono contraddistingua un olio di qualità, 52 su 100 rispondono che “le olive devono essere italiane”. Insomma, tanti nostri connazionali sono convinti del fatto che l’extravergine italiano sia per definizione più buono, sano e di qualità rispetto a quello di altri territori. In realtà, in qualsiasi Paese – che sia Italia, Spagna, Tunisia o altrove – le annate ottime si alternano a quelle compromesse dal clima sfavorevole. E anche quando il clima è ideale, l’extravergine è di qualità solo se vengono messe in atto tecniche virtuose di coltivazione, raccolta, trasformazione e conservazione. Qual è, a questo punto, la vera garanzia del made in Italy? È la capacità di fare rete a livello internazionale, selezionare in modo accorto i partner e assicurarsi che, lungo tutta la filiera, vengano messe in atto le metodologie migliori.

Zefferino Monini, presidente e amministratore delegato dell’omonima storica azienda, ha le idee chiare su quali siano i Paesi che stanno lavorando molto bene in termini di qualità e quantità: Spagna e Portogallo. La prima, spiega, “ha alle spalle una grande tradizione e ha avuto il coraggio di investire; e, con una disponibilità di materia prima così ampia, può permettersi di fare il meglio del meglio”. Il secondo ha fatto passi da gigante nell’arco dell’ultimo decennio, arrivando a una produzione che ormai è la metà di quella italiana. Tutto questo grazie a una buona rete idrica e, cosa ancora più importante, alla volontà di costruire una struttura produttiva moderna ed efficiente, che abbassa i costi. La Grecia invece è un Paese che porta con sé una tradizione olearia di lungo corso, ma che fatica ad ammodernarsi e può risultare quindi poco affidabile, se osservata con gli occhi dell’imprenditore. E in questo senso, conferma Zefferino Monini, assomiglia molto all’Italia.

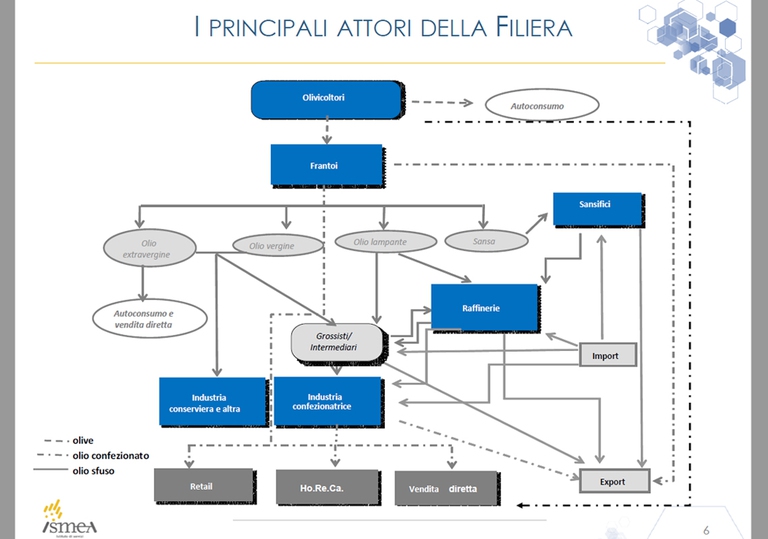

Andiamo quindi a ricostruirla, questa filiera, per capire come si sviluppa l’economia dell’olio extravergine. Tutto nasce nell’oliveto, dove le piante vengono coltivate, curate e protette per arrivare al meglio al momento della raccolta delle olive, che avviene ogni anno tra l’autunno e l’inverno a seconda delle zone e delle varietà. Nell’arco di poche ore le olive passano al frantoio, dove avviene l’estrazione dell’olio, che viene poi stoccato in appositi serbatoi.

La struttura produttiva italiana conta oltre 820mila aziende agricole, un milione di ettari di superficie coltivata e 5mila frantoi. C’è da dire, però, che solo la metà di queste aziende è specializzata, cioè produce soltanto o prevalentemente olive, e il 72 per cento dei frantoi molisce meno di 5mila quintali di olive, che corrispondono a circa 800 quintali di olio prodotto (dati Ismea). Un tessuto imprenditoriale fittissimo, insomma, nonché incredibilmente eterogeneo. Le grandi imprese, comprese quelle per cui l’extravergine è solo uno dei tanti settori di attività, coesistono con una pletora di micro-realtà ancora strutturalmente legate alla vendita diretta e all’autoconsumo. Da un lato, ciò testimonia che “la filiera dell’extravergine ha un impatto importante sulla crescita economica soprattutto in un’ottica di coesione, perché la coltivazione dell’oliva è possibile anche in aree molto marginali e diventa, quindi, un presidio di prossimità”, come afferma David Granieri, presidente di Unaprol (il Consorzio olivicolo italiano). Dall’altro lato, a conti fatti soltanto il 37 per cento di queste 820mila aziende agricole può dirsi competitivo sul mercato, secondo Ismea. Migliaia e migliaia sono infatti i piccoli oliveti gestiti in maniera poco professionale, che non riescono ad agganciare i trend e le tecniche più moderne e, quando il titolare non è più in grado di occuparsene, vengono abbandonati per il disinteresse dei suoi successori.

Se la coltivazione degli olivi è così diffusa, è perché le caratteristiche del territorio italiano sono particolarmente favorevoli. Per determinarne la vocazione olivicola (ovvero la maggiore o minore attitudine a ospitare questo tipo di coltura) bisogna prendere in considerazione una serie di dimensioni: da un lato la qualità del suolo (che nasce a sua volta da una commistione di caratteristiche: pietrosità superficiale, profondità utile per le radici, riserva idrica utile, drenaggio del suolo), dall’altro lato i caratteri morfologico/stagionali (quota altimetrica, esposizione, pendenza, profondità della falda acquifera); e, infine, le caratteristiche climatiche della zona (ovvero le condizioni di piovosità e temperatura nei vari periodi dell’anno).

Per la produttività di un terreno e per la qualità dell’olio, la scelta varietale ha un peso determinante. Il nostro Paese vanta un primato indiscusso in termini di biodiversità, nato dalla felice commistione tra la varietà del territorio e l’impegno dei produttori nella selezione degli olivi. In Italia sono presenti ben 538 cultivar (varietà di olive da olio), il 40 per cento di tutte quelle conosciute nel mondo, e si contano 42 oli Dop e 4 Igp, numeri che non hanno eguali in Europa. Per ora si tratta pur sempre di una minoranza: l’olio certificato non supera il 2-3 per cento del totale in termini di produzione, arrivando al 6 per cento in termini di valore (dati Ismea). Il biologico, che impiega tecniche rispettose per l’ambiente e capaci di valorizzare le caratteristiche organolettiche e la qualità dell’olio, rappresenta il 21 per cento della superficie olivicola del nostro Paese. Il terreno, la scelta varietale e il clima sono fondamentali non solo per la stabilità produttiva ma anche per garantire la fragranza del prodotto. Per la collocazione dell’extravergine sul mercato infatti la sola analisi chimico-fisica non è sufficiente, ma va affiancata dall’assaggio, condotto secondo gli standard ufficiali del Coi (Consorzio oleicolo internazionale). Profumi, colori e sapori, che a un occhio inesperto potrebbero sembrare elementi intangibili ed estranei alle logiche commerciali, diventano così fattori-chiave anche in un’ottica economica e produttiva.

L’Italia arriva da una buona annata, in cui la produzione di olio d’oliva da pressione ha superato del 135 per cento quella (scarsissima) della campagna 2016/2017. Ma è già il momento di guardare alla prossima. Per ora le previsioni di Ismea non sono certo ottimistiche, un po’ perché è naturale che ci sia un’alternanza tra anni di carica e anni di scarica, un po’ per le cattive condizioni climatiche verificatesi all’inizio della primavera e per l’elevata probabilità di attacchi di mosca olearia. “In questa filiera – spiega Zefferino Monini – se la produzione è inferiore significa che si è verificato qualche problema nel campo, che compromette anche la qualità. Quindi il rischio molto concreto è che il prossimo anno l’Italia non sappia garantire una produzione all’altezza delle aspettative, tanto più in rapporto ai costi che sono piuttosto alti”.

Le oscillazioni produttive sono inevitabili, considerata la natura dell’extravergine. Ma per fare impresa nel senso vero e proprio del termine servono garanzie, stabilità, pianificazioni di lungo periodo. Come superare quest’impasse? Le parole d’ordine che risuonano nelle analisi, nei convegni e nelle interviste che abbiamo raccolto sono sempre le stesse: modernizzare, con intelligenza, e fare sistema.

Partiamo dal primo di questi obiettivi. Secondo Ismea, il modello giusto di modernizzazione per l’Italia è quello fondato su “incremento della meccanizzazione, diffusione dell’irrigazione, professionalizzazione della conduzione aziendale e conseguente riduzione dell’alternanza e delle oscillazioni produttive, aumento della produttività della manodopera”. Certamente, precisa Tiziana Sarnari (direzione Servizi per lo sviluppo rurale di Ismea), alcune cultivar non risultano meccanizzabili per motivi tecnici: l’albero è troppo rigido, il legno è troppo duro e rischia di rompersi se scosso. In casi del genere, la produzione è per forza di cose più artigianale e richiede più manodopera. Altrove, ad esempio nel nord della Puglia, gli oliveti sono molto più vasti e si stanno sperimentando tecniche di coltivazione e lavorazione innovative ed efficienti, che permettono di accrescere i volumi e abbassare i prezzi.

Un’azienda come Monini, per esempio, ha scelto di investire in modo consistente nel Meridione, area che mostra una predisposizione naturale per l’olivicoltura, senza però dimenticare il suo territorio d’origine, l’Umbria. “Nei prossimi anni verrà avviata una produzione da cui nascerà tanto un olio 100 per cento italiano quanto un olio Dop umbro”, ci racconta Zefferino Monini.

In sintesi, bisogna aumentare le quantità, contenere i costi e rendere più efficienti le strutture. Tutto questo, senza compromettere la qualità. Va da sé che questa strategia richieda investimenti importanti, che non possono più essere soltanto iniziative autonome da parte dei privati com’è successo finora, ma vanno inseriti in una strategia. Da qui, il secondo imperativo: fare sistema, unificando la filiera e collaborando per un obiettivo comune. C’è anche un esempio virtuoso, e vicino, da seguire: quello del Grana Padano.

Al momento la filiera italiana sembra ancora lontana da questo traguardo, divisa da rivalità interne. “I nostri campanilismi ci fanno rimanere piccoli – ribadisce Zefferino Monini -. Gli altri Paesi crescono proprio perché hanno pianificato un futuro per la loro olivicoltura, lavorando in sinergia: è proprio ciò che manca all’Italia”. La minaccia all’orizzonte è quella di scivolare sempre più giù nella classifica dei principali produttori globali e, di conseguenza, nella mente dei consumatori stranieri. “Questa è una mia grande paura, che sto cercando di comunicare anche alla politica”, continua Monini. “Pensiamo a quello che, nell’immaginario collettivo, è il piatto simbolo della dieta mediterranea: la pasta col pomodoro e l’olio d’oliva. Se anche solo un elemento di questa triade inizia a perdere terreno, viene meno quest’unicità che ha reso l’Italia così celebre”.

È arrivato il momento di presentare il terzo anello di questa catena: dopo il coltivatore e il frantoio, arriva l’imbottigliatore. In Italia – come testimonia Federolio, la maggiore organizzazione italiana del commercio all’ingrosso e del confezionamento dell’olio di oliva – la maggior parte delle imprese di questo comparto fa capo a famiglie storiche, in cui il titolare è il primo responsabile della scelta della materia prima che entra nella bottiglia. Questa è una fase molto delicata. “C’è una figura che deve selezionare centinaia di campioni, fino a trovare quel gusto e quel profilo che risultano coerenti con la promessa che vuole fare al consumatore finale”.

La costruzione del blend è una tecnica, ma anche un’arte. Per rendersene conto basta riflettere sul fatto che, curiosamente, la qualità dell’olio extravergine deriva proprio da due caratteristiche inaspettate (e talvolta erroneamente considerate come difetti) da parte di chi non è esperto. Si tratta dell’amaro e della pungenza, che sono indice di un’elevata concentrazione di antiossidanti naturali. Tipicamente queste vengono bilanciate con sapori più dolci, creando un profilo equilibrato e offrendo al consumatore uno standard che apprezza e che riconosce.

Questo avviene proprio conoscendo le cultivar e selezionandole sulla base delle loro caratteristiche organolettiche e qualitative, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Se infatti l’imbottigliatore rimanesse fossilizzato su una zona d’origine molto ristretta, o sbarrasse la strada agli oli di provenienza estera, la sua produzione sarebbe soggetta alle inevitabili oscillazioni dovute a siccità, grandine, parassiti e altri fattori imprevedibili. Porterebbe quindi sullo scaffale un olio extravergine che di anno in anno risulta più amaro o più fruttato, disorientando il cliente. O, addirittura, non riuscirebbe a produrne abbastanza.

La filiera dell’extravergine, suggerisce il presidente di Federolio Francesco Tabano, assomiglia a una staffetta. Se tutti lavorano in modo corretto, onesto e trasparente, l’utente finale mette in tavola un prodotto qualitativamente ottimo. Se anche un solo atleta rallenta o si ferma, a pagarne le conseguenze in ugual modo sono tutti gli altri. La grande distribuzione, rappresentata da supermercati e ipermercati, è l’ultimo staffettista, quello che taglia il traguardo. Il suo ruolo è dirimente, su diversi versanti.

Il primo è l’esposizione del prodotto sullo scaffale. L’extravergine è estremamente delicato, non va mai conservato alla luce diretta (naturale o artificiale che sia) o a temperature troppo fredde o troppo calde, altrimenti le sostanze antiossidanti si degradano e, peggio ancora, può irrancidire. Gli operatori della filiera, come Ismea e Federolio, chiedono a gran voce che gradualmente si replichi il percorso fatto con il vino, che oggi nei supermercati è esposto in zone ad hoc, con scaffali di legno e luci soffuse. Questo permette di tutelarne al 100 per cento le proprietà, ma anche di farne percepire il valore.

Qui entra in gioco il secondo grande fattore critico: il prezzo. È dimostrato che, in Italia, l’extravergine è il traffic builder più efficace in assoluto; con questa espressione si indica quel prodotto che è in grado di motivare il consumatore a rivolgersi a un supermercato invece che a un altro (oltre all’extravergine, spesso vengono usati a questo scopo anche passata di pomodoro, pasta e caffè). Cosa comporta questo fenomeno? Che le grandi insegne sono disposte a vendere l’extravergine sottocosto, pur di accaparrarsi clienti e recuperare il proprio margine da altri prodotti. Oltretutto sono pienamente legittimate a farlo, poiché le legislazioni antitrust vietano qualsiasi interferenza nelle loro politiche di prezzo. Così facendo, però, il consumatore non è in grado di distinguere tra un olio eccellente e uno scadente, che trova esposti uno di fianco all’altro con una differenza di prezzo di pochi centesimi.

Leggi anche: Olio extravergine di qualità, anche al supermercato

Ma se l’extravergine di qualità fosse venduto al prezzo giusto, che può essere anche il doppio rispetto a quello stracciato dell’offerta speciale, gli italiani sarebbero pronti ad acquistarlo? La risposta, sorprendente, è sì. Un’indagine di Ismea, dal titolo Gusto in Evo-luzione, mostra il ritratto di un consumatore sempre più attento e curioso, disposto a fare qualche piccolo sacrificio monetario pur di mettere in tavola una bottiglia di cui si fida. Questo consumatore, però, si sente anche molto disorientato. Ne è la prova il fatto che si prolunghi il tempo trascorso a esaminare lo scaffale; per il 59 per cento degli intervistati è compreso fra i 2 e i 5 minuti, decisamente di più rispetto alla media degli altri acquisti. Questo sforzo però non si riflette in una scelta consapevole, proprio perché l’esposizione risulta confusionaria e le informazioni riportate in etichetta troppo scarne. Alla fine il criterio vincente risulta, ancora una volta, quello dello sconto.

Leggi anche: Vero o falso: 3 luoghi comuni da sfatare sull’olio

A complicare il quadro, sottolinea l’indagine di Ismea, è il proliferare di fonti incontrollate soprattutto su internet e sui social network, che diffondono mode salutistiche non supportate da evidenze scientifiche, oppure veri e propri falsi miti sull’olio. Molti, per esempio, credono erroneamente che l’olio non filtrato sia sempre superiore a quello filtrato; altri ancora, che l’extravergine sia pesante da digerire; oppure che gli oli di recente introduzione (come quello di semi di lino, o di canapa) siano più sani. E la lista potrebbe continuare.

In termini di comunicazione, insomma, c’è ancora tanto da lavorare. Una corretta informazione può realmente fare la differenza, orientando in modo virtuoso le scelte d’acquisto e valorizzando l’olio extravergine di eccellenza.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Si dice che le donne non abbiano talento, tempo e temperamento per le materie Stem. Falso. Anche Women in Action aiuta a ribaltare la situazione.

Donald Trump sceglie la strada del protezionismo, annunciando dazi su Cina, Canada e Messico e promettendo di fare lo stesso anche con l’Unione europea.

293.444 stufe green distribuite alle famiglie locali, 381.830 tonnellate di legno risparmiate, oltre 240 nuovi posti di lavoro creati: sono i risultati del progetto sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti attraverso l’adesione al programma Climate Action per la compensazione delle emissioni.

Nel report del VII Index Future Respect tutte le ombre e le luci dei report di sostenibilità. Ma tra i migliori spicca quello realizzato per Pizzoli.

Quali strumenti possono aiutare le imprese, grandi e piccole, nella transizione ecologica? Ne parliamo con Donato Iacovone, presidente di Bip.

Il gruppo Bennet, leader nel settore di ipermercati e proximity mall, ha improntato la strategia di sostenibilità su pianeta, persone e prodotti.

La Banca mondiale rivela cifre record legate al debito estero del Sud del mondo, paragonabili a quanto chiesto per fronteggiare la crisi climatica.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasformare un rifiuto in qualcosa di meraviglioso”. L’intervista a Matteo Longo, direttore generale di Bioforcetech.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite competizione e corsa alle performance colpiscono la salute mentale dei lavoratori, moltiplicano i casi di burn-out.