Dal 17 al 23 giugno, Survival International mobilita l’opinione pubblica con una settimana dedicata ai diritti dei popoli incontattati.

Le tribù della valle dell’Omo in Etiopia vivono a stretto contatto con la natura e il fiume da cui dipendono. Questo reportage esclusivo racconta come la costruzione di una diga, i cambiamenti climatici e un boom turistico stiano mettendo a dura prova la loro capacità di preservare stili di vita ancestrali.

Una madre tiene la testa di suo figlio nello stomaco di una capra. Non avrà più di due anni. Dopo un paio di minuti il piccolo riemerge, come se uscisse dall’acqua. Non è bagnato, ma sulla sua pelle c’è quello che l’animale ha mangiato prima di morire – erba semi-digerita – che la madre gli applica ai piedi, come se fosse un trattamento. Poi gli dà da masticare un pezzo dello stomaco.

Per potere comprendere le condizioni che affrontano le tribù della bassa valle dell’Omo, nel sudovest dell’Etiopia, e il loro modo di vedere il mondo, per prima cosa bisogna sospendere il giudizio. Ad esempio, il rito appena descritto sembrerà crudele, una forma di violenza, ma il bambino è sereno e la madre, come il resto della tribù degli Hamer, crede che possa proteggerlo dalla malaria. E se non altro serve a irrobustirlo, preparandolo a una vita dura in cui la sofferenza sarà all’ordine del giorno. L’importante, dunque, non è decretare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, ma avere un quadro più completo della situazione con l’intento di capire se lo stile di vita di queste popolazioni va preservato. E soprattutto, a chi spetta questa decisione.

Prendiamo l’acqua dal fiume. Prima era pieno ma adesso ce n’è di meno. Non so perché.Lorogue, anziano della tribù Dassanech

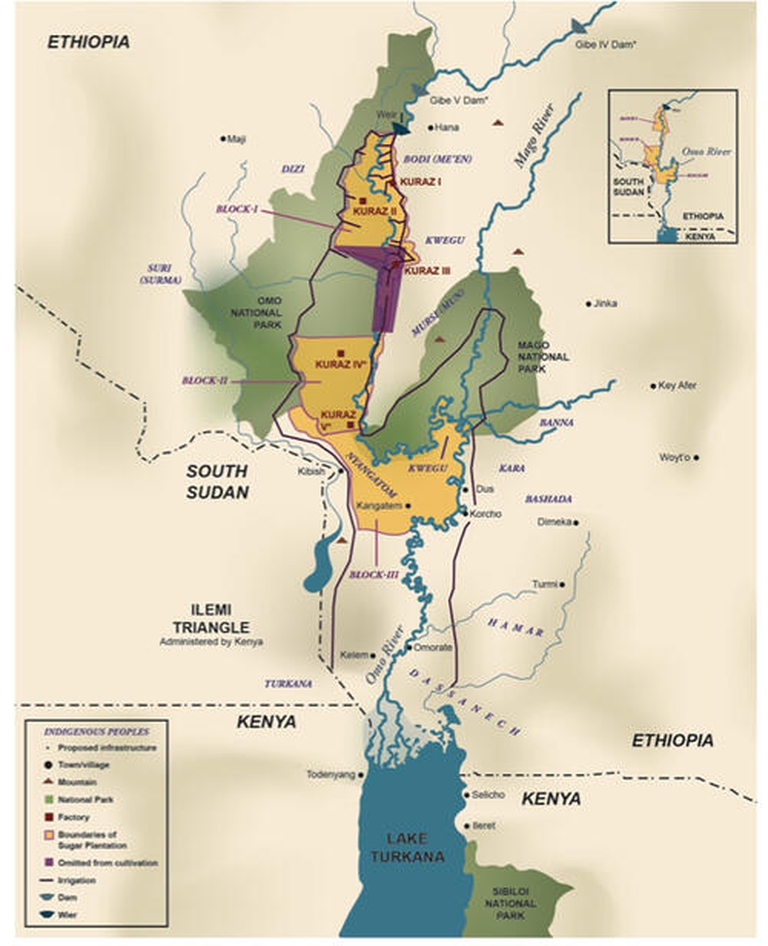

“Tutto è cambiato negli ultimi anni”, dice John Lomala, guida turistica Dassanech, tribù che vive lungo il fiume Omo e una delle più numerose della zona con una popolazione di 48mila persone. In totale, sono 200mila gli indigeni che vivono nella bassa valle dell’Omo, divisi in tribù la cui economia è basata sulla pastorizia e che sono diverse tra loro per origine, lingua, usi, costumi, aspetto fisico e la complessità dei loro sistemi agricoli. Otto sono state riconosciute ufficialmente nell’ultimo censimento del 2007, ma molti antropologi parlano di numeri superiori: alcuni dicono ci siano dodici, altri sedici, altri una ventina di tribù. In tutta l’Etiopia, definita il “museo dei popoli” da Carlo Conti Rossini, storico italiano di fine Ottocento-inizio Novecento, sono più di ottanta le etnie diverse.

90mila persone vivono lunghe le sponde del fiume Omo e dipendono dal ciclo naturale di piene stagionali che rende fertile il terreno. Questo corso d’acqua nasce a 2.400 metri e scorre per oltre 700 chilometri fino a sfociare a 100 metri sopra il livello del mare nel Turkana, il lago in una zona desertica più grande al mondo, che segna il passaggio al Kenya. È una fonte di vita imprescindibile per questo territorio, unico al mondo per la concentrazione di popolazioni native che “vivono ancora in pieno contatto con la natura, come l’uomo poteva essere 3-4mila anni fa”, racconta Giovanni Miceli, operatore turistico che viaggia in Etiopia da oltre un decennio e che ha fondato l’ong Barjo Imè per fornire assistenza a tre villaggi della tribù Hamer.

Leggi anche: La prima cosa che si impara dopo un viaggio nella Valle dell’Omo è dire Barjo Imè

Ma le inondazioni stagionali del fiume sono state interrotte da un maxiprogetto idroelettrico costituito da cinque dighe, di cui due devono ancora essere completate, che ha causato anche l’espropriazione di alcune comunità della loro terra e reso le popolazioni più dipendenti dalla pioggia per l’agricoltura. In combinazione con gli effetti dei cambiamenti climatici, che stanno provocando mutamenti nella stagionalità delle piogge, siccità più lunghe e una maggiore frequenza di inondazioni potenti e inaspettate, l’insicurezza alimentare è aumentata. “Prima il fiume era molto pieno, ma da qualche anno non riusciamo più a coltivare le terre vicine”, racconta Damo Dori dei Kara, una delle tribù meno numerose di tutta l’Africa con un migliaio e mezzo di membri. Le origini di questo cambiamento repentino sono da rintracciarsi soprattutto nella prima diga costruita sull’Omo, la Gibe III, entrata in funzione nel 2016.

Non c’è dubbio che la diga sia molto importante per il paese: produce elettricità e genera denaro. Serve però una gestione che sia favorevole anche alle tribù.Yonas Mahetemu, fondatore di Bella Abissinia, tour operator di Addis Abeba

La diga è una fonte importante di energia idroelettrica e di acqua per irrigare monocolture intensive soprattutto di canna da zucchero e cotone. “In assenza di petrolio e gas, in Etiopia le maggiori risorse sono l’acqua e la terra”, spiega Mattia Grandi, ricercatore presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Con un potenziale idroelettrico enorme, secondo in tutta l’Africa, il paese ha deciso di puntare su questa fonte rinnovabile per alimentare la crescita del prodotto interno lordo, arrivata fino al 10 per cento negli ultimi anni, e un incremento del 15 per cento della domanda di energia (mentre due terzi della popolazione non è ancora allacciata alla rete elettrica).

Il governo in carica dall’aprile 2018 con a capo il primo ministro Abiy Ahmed Ali, conosciuto semplicemente come Abiy, continua a sostenere progetti impressionanti come Gerd, la Grand Ethiopian renaissance dam sul Nilo, che diventerà la più grande diga del continente, e Gibe III, la diga più alta d’Africa con i suoi quasi 250 metri. E quindi a dimostrare la “volontà politica di costruire un modello di sviluppo basato sullo scambio regionale dell’energia che viene venduta ai paesi vicini”, contestualizza Grandi.

Leggi anche: Chi è Abiy Ahmed, primo ministro, premio Nobel e volto dell’Etiopia che spera nella pace

Non so niente della diga.Lorogue, anziano della tribù Dassanech

Il nome della Gibe III deriva dall’affluente dell’Omo su cui sono state costruite le prime due turbine idroelettriche, Gibe I e Gibe II, inaugurate rispettivamente nel 2004 e nel 2010. Tutte le strutture sono a opera dell’azienda Salini Impregilo, con sede a Milano, impegnata anche nella realizzazione della Gibe IV o Koysha, nonché della Gerd. “Salini è di fatto il braccio operativo del governo etiope per quanto riguarda lo sviluppo del settore idroelettrico”, scrive Emanuele Fantini dell’Ihe Delft institute for water education nei Paesi Bassi.

La mia gente non sa niente della diga, pensa che Dio ci stia punendo.John Lomala, guida turistica Dassanech

La seconda Gibe è stata finanziata direttamente dal ministero degli Affari esteri italiano, decisione che “ha attirato un sacco di polemiche e alla luce della quale uno studio di valutazione fatto dall’agenzia per la cooperazione italiana ha suggerito al governo di non continuare nel finanziamento di quelle successive”, spiega Grandi. Vennero segnalati aspetti controversi come “l’anomalia dell’affidamento del contratto […] alla Salini Costruttori attraverso una trattativa diretta” e “l’insufficienza dello studio di impatto ambientale”, come si legge in un’interpellanza parlamentare del 2010 diretta al ministero.

Anche la Gibe III, finanziata dalla Industrial and commercial bank of China con il contributo della Banca mondiale per le linee di trasmissione, è finita sotto accusa per l’assenza di uno studio indipendente sugli impatti sociali e ambientali, cioè un Esia. “Non è vero che non sia stato fatto”, chiarisce Grandi. “Semplicemente, l’Esia governativo fatto nel 2006 e aggiornato nel 2009 è stato realizzato da ditte consulenti italiane” e quindi potenzialmente vicine agli interessi della Salini.

So della diga sul fiume Omo.Allo Shada, tribù Hamer

“Gli abitanti della valle dell’Omo sono stati privati della loro terra, quindi anche dell’acqua e dell’accesso al fiume, soprattutto per la messa a punto di piantagioni”, precisa Grandi. La conversione di ettari di savana in grandi distese agricole è iniziata nel 2011 con la concessione di terreni fertili anche in concomitanza di insediamenti a imprese agricole straniere e per la creazione dell’Omo-Kuraz sugar development project del governo etiope, un polo per la coltivazione e la raffinazione della canna da zucchero la cui estensione prevista era di 245mila ettari, poi ridotti a 100mila.

Ho sentito parlare della diga e delle piantagioni, ma non le ho mai viste.Damo Dori, tribù Kara

Un progetto ambizioso per trasformare la periferica valle dell’Omo in un centro di esportazione agro-industriale, tant’è che a ottobre 2018 all’inaugurazione della fabbrica Omo-Kuraz III, costruita con il prestito di una banca cinese, c’erano cariche del calibro del presidente eritreo Isaias Afewerki e di Abiy stesso. Organizzazioni come Human rights watch accusano il governo di non avere rispettato i suoi doveri pubblicando un Esia anche in questo caso, e che le opportunità di impiego promesse alle tribù non si sono materializzate. Dei 700mila posti di lavoro previsti dell’Ethiopian sugar corporation, proprietaria delle fabbriche Omo-Kuraz, solo il 4 per cento è stato creato, secondo dati del 2016. Inoltre, molti di questi lavori – stagionali e poco pagati – sono stati dati a migranti arrivati da altre parti del paese.

La mia famiglia dipende dal bestiame. Se io lavoro nelle piantagioni posso sopravvivere, ma se tutti i pascoli sono in mano agli investitori, come farà la mia famiglia?John Lomala, guida turistica Dassanech

Ci sono meno alberi e meno pioggia e i raccolti sono più magri. Forse non c’è abbastanza acqua in paradiso.Urmale Guyta Orgawa, etnia Konso

Le conseguenze socio-ambientali di questo modello di sviluppo non possono essere isolate dagli effetti del riscaldamento globale. Il Corno d’Africa è una delle zone più colpite al mondo e le temperature medie nel bacino del Turkana sono già aumentate di 2-3 gradi centigradi dagli anni Settanta a oggi, periodo in cui il lago, che prima si trovava anche in Etiopia, si è ritirato fino al confine con il Kenya. “La siccità è diventata un fenomeno annuale, mentre prima succedeva ogni quattro anni”, racconta Paul Obunde dell’agenzia keniana per la gestione della siccità. Si è registrato anche un cambiamento nella stagionalità delle piogge, come testimoniano gli abitanti della valle dell’Omo. “Prima la stagione delle piogge durava quattro mesi, ora ne dura due”, dice Damo Dori, e “mentre prima c’erano tre stagioni delle piogge, adesso ce ne solo sono due”, secondo Lorogue, anziano di un villaggio Dassanech lungo il fiume Omo. “E c’è anche tanta siccità”.

In Africa orientale, la risposta alla siccità è sempre e solo umanitaria, invece di essere basata sullo sviluppo a lungo termine. Miliardi di dollari vengono destinati a questi paesi. Cambia qualcosa? No, perché gli episodi di siccità continuano a ripetersi. Jeanine Cooper, ministra dell’Agricoltura della Liberia, ex responsabile dell’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni unite in Kenya

L’aumento delle temperature e la mancanza di acqua hanno spinto i pastori a competere per pascoli ridotti, con un conseguente sovra-sfruttamento del terreno. A questo si aggiunge l’interruzione del ciclo naturale di piene dell’Omo a causa delle dighe, nonostante le promesse (non mantenute) del governo che le terre limitrofe al fiume sarebbero state irrigate con inondazioni artificiali.

Inoltre, il riempimento del bacino della Gibe III ha abbassato il livello del Turkana, che riceve il 90 per cento delle sue acque dall’Omo, di un metro e mezzo tra il 2015 e il 2017 e il livello del lago, profondo in media 30 metri, potrebbe ridursi anche di 10-20 metri secondo Sean Avery, idrologo esperto della zona e professore dell’Università di Leicester, in Regno Unito. Il conseguente aumento della salinità dell’acqua nonché la riduzione dei nutrienti trasportati dal fiume potrebbe dimezzare la biomassa del lago, in cui vivono sessanta specie di pesce di cui dieci sono endemiche, e la pesca potrebbe ridursi di due terzi. In luce di questa situazione l’Unesco ha deciso di iscrivere il lago Turkana nella lista dei patrimoni dell’umanità in pericolo.

In Etiopia non c’è proprietà privata della terra, il governo concede il diritto di usufrutto solitamente per 99 anni. L’espropriazione non ha portato solo alla perdita dell’usufrutto immediato, ma anche della possibilità di venderlo. Mattia Grandi, ricercatore presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

La bassa valle dell’Omo è una terra di frontiera non solo per la vicinanza al Kenya ma anche perché le sue tribù vivono ai confini della modernità – un termine usato qui in modo neutro, spogliato di accezioni positive o negative. Le dighe Gibe e le piantagioni intensive rappresentano un passo decisivo nella sua integrazione in un modello di sviluppo nazionale, ma la scarsità di risorse primarie rimane un problema diffuso. Le tribù mangiano soprattutto farina di mais e sorgo ma “non abbiamo abbastanza cibo”, racconta Chao Dro della tribù Arbore, con una popolazione di 6-7mila persone. In questo contesto, alcuni dichiarano di ricevere aiuti alimentari dal governo, anche se Lorogue lamenta il fatto che sono arrivati una volta sola in due anni. “Non riceviamo alcun aiuto”, è invece la testimonianza più dura di Oruduru, capo villaggio Mursi, tribù che conta circa diecimila membri.

Nel nostro villaggio il terreno era fertile quindi il governo ci ha spostati per darlo a investitori agricoli. Alcuni anziani hanno cercato di resistere ma sono stati portati in città e quando sono tornati ci siamo dovuti spostare. John Lomala, guida turistica Dassanech

In parte per mitigare lo stress sui sistemi agricoli locali, il governo ha cercato anche di spostare alcuni villaggi, soprattutto nei dintorni del polo Omo-Kuraz, in nuovi insediamenti, una politica chiamata villaggizzazione, di cui “uno degli obiettivi è anche quello di fornire servizi in posti dove strade non esistono”, spiega Grandi. “Significa però modificare lo stile di vita di popolazioni intere” e le autorità hanno utilizzato anche metodi violenti in risposta alla resistenza delle tribù. “Sono state riportate ripetute violazioni dei diritti umani: spostamenti forzati, la distruzione delle colture, pestaggi e stupri”, si legge nel rapporto della think tank Oakland Institute pubblicato l’anno scorso. “E siccome gli insediamenti sono piccoli, la notizia (di violenze e spostamenti forzati, ndr) è arrivata a noi poche volte rispetto a quanto sia successo in realtà”, contestualizza Miceli.

Leggi anche: L’editoriale dell’Oakland Institute sulle violenze nella valle dell’Omo

Inoltre, gli interventi del governo per dare alle tribù le basi per imparare a coltivare non hanno avuto successo, visto che “in alcune zone hanno imparato, ma con una resa bassa, in altre per niente”, spiega Miceli. Molte di queste comunità, infatti, fanno ancora affidamento agli aiuti alimentari nonostante gli stiano stati assegnati degli appezzamenti, che però sono troppo piccoli e privi di servizi adeguati, secondo l’Oakland Institute. Ad esempio, “il governo ha promesso a noi Dassanech e a tutte le altre tribù lungo l’Omo, come i Kara, i Mursi, i Nyangatom e i Kwegu, che ogni villaggio avrebbe ricevuto una pompa per l’acqua per irrigare i campi”, racconta Lomala. “Finora però solo due villaggi Dassanech su 52 l’hanno ricevuta. Il governo dovrebbe mantenere le sue promesse”.

Durante i periodi di siccità non c’è abbastanza cibo, quindi scambiamo le nostre capre per mais e sorgo. Nei momenti più critici spostiamo il bestiame dove c’è acqua, ad esempio vicino al fiume Omo. Questo causa conflitti con i Dassanech che non vogliono che usiamo le loro terre come pascoli.Allo Shada, tribù Hamer

In questo contesto, gli scontri tra tribù si sono inaspriti. “Il degrado dei pascoli ha aumentato episodi di razzie”, spiega Grandi, “che ci sono sempre state, come in qualsiasi società nomadica, però negli ultimi dieci anni se ne sono registrate di più”. Ad esempio, 65 membri della tribù keniana dei Turkana sono morti in un solo attacco sferrato dai Dassanech nel 2011 e in risposta sono stati uccisi più di 100 membri della tribù etiope. Nel 2015 i media locali hanno riportato l’uccisione di un totale di 75 persone e il furto di 25mila capi di bestiame.

Non c’è più pesce perché tutti sono diventati pescatori a causa della siccità. I pescatori della tribù dei Turkana vengono qui, dove pescano i Dassanech. Quindi i Dassanech sono costretti a combattere per cacciarli dalla zona di pesca.John Lomala, guida turistica Dassanech

La lotta per le risorse tra i Dassanech e i Turkana è stata descritta come “uno dei primi conflitti al mondo dovuto ai cambiamenti climatici”, nelle parole di un ufficiale delle Nazioni unite. “I due paesi stanno cercando di introdurre programmi per portare la pace”, spiega Patrick Devine, fondatore del centro Shalom per la risoluzione dei conflitti, “ma non hanno meccanismi istituzionali sufficienti per controllare le ostilità”. In questo contesto, i riflettori sono puntati su Abiy, insignito del premio Nobel per la Pace 2019 “per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto con la vicina Eritrea”. Ma, nelle parole di Lomala, il primo ministro “è lontano dalle tribù e ora è impegnato con il nuovo governo” e ad affrontare feroci battaglie politiche interne, sfociate anche in proteste violente. “Non do la colpa a lui per i nostri problemi. Dobbiamo dargli tempo, ma so che potrebbe aiutarci”, aggiunge speranzoso.

Leggi anche: Il premio Nobel Abiy Ahmed deve risolvere le violenze nella valle dell’Omo

L’amministrazione è invece impegnata nella diffusione del programma scolastico nazionale attraverso un processo di capillarizzazione dell’istruzione, “un argomento che sta molto a cuore al governo in carica”, spiega Miceli. “Ai miei tempi dovevo camminare due giorni per andare a scuola”, racconta Ariyo Dore Zusay dei Kara, amministratore locale responsabile dell’istruzione per il distretto Hamer, “ora invece è più facile perché il governo ha costruite nuove strutture, in posti più remoti. Stiamo cercando di dare accesso a un’istruzione di base e scuole mobili a tutti i villaggi”. Ma gli ostacoli sono significativi perché “i genitori devono sostituire il lavoro dei bambini e molti alunni abbandonano gli studi a causa della siccità, delle difficoltà nello spostarsi e di conflitti interni tra tribù e clan”.

“Alcune famiglie portano via gli alunni dalle classi per mandarli a prendersi cura delle capre”, racconta l’insegnante Sister Messele. “Stiamo cercando di convincere i genitori a mandare i loro figli a scuola almeno per due o tre ore al giorno”. La maestra insegna in una piccola scuola nel villaggio Hamer di Labella costruita dall’ong italiana Barjo Imè, fondata da Miceli nel 2016 per fornire accesso all’acqua e all’istruzione e compiere interventi di emergenza in questo e altri due villaggi della tribù. “È venuto semplice pensare all’istruzione come un mezzo in più da dare nelle loro mani”, racconta Miceli. “Abbiamo scelto un villaggio, quello più lontano dalla cittadina, e quindi gli abbiamo dato una scuola in muratura per adesso con due aule”. Così i bambini non devono più camminare svariati chilometri al giorno per ricevere un’istruzione.

“Il primo anno c’erano pochi studenti ma l’anno dopo sono aumentati a 21, e ora sono 35”, dice, fiera, Sister Messele, che insegna il curriculum nazionale e vive nel villaggio in una casa costruita appositamente dalla onlus. “Per le tribù andare a scuola significa imparare a vivere, ad esempio i bambini sono più attrezzati per proteggersi dalle malattie”, commenta Yonas Mahetemu, fondatore di Bella Abissinia, tour operator di Addis Abeba, nonché amico e collega di Miceli che gestisce l’ong in Etiopia. Ma l’istruzione può offrire anche prospettive più ampie. “Ho deciso di dare un’educazione a mio figlio perché i tempi sono cambiati”, racconta Esta Shada, che ha deciso di andare a scuola anche lui perché crede che possa dare un futuro migliore a entrambi.

L’educazione può trasformare la vita soprattutto delle bambine. Il tasso d’istruzione femminile nella zona è molto basso, circa un alunno su quattro è femmina spiega Zusay. “È difficile per le tribù mandarle a scuola perché sono una risorsa, quando si sposano le famiglie ricevono vacche e capre in dote”, spiega Messele. In alcune tribù “è assolutamente proibito mandare le bambine a scuola”, spiega Chao Dro, e quindi “non si può obbligare nessuno a farlo”, commenta Mahetemu. “Le famiglie lo faranno quando si renderanno conto di quanto sia importante avere un’istruzione”.

E le cose, pian piano, stanno cambiando. La scuola di Labella è frequentata da tre bambine e ci sono madri come Allo Shada che hanno deciso di rompere l’impasse. È stata la prima del villaggio Hamer di Arna a mandare sua figlia a scuola, “per darle un futuro migliore. Non so cosa potrà diventare perché non sono mai andata a scuola. Sarà lei stessa, crescendo, a decidere il suo percorso”.

Loro, venendo in contatto con noi, il governo e una società più urbanizzata desiderano avere il telefonino, i vestiti, gli occhiali da sole, i jeans e le scarpe. In questo non ci trovo niente di sbagliato, è un percorso che abbiamo fatto anche noi. Quello che c’è di sbagliato è la velocità con cui sta avvenendo che è una forzatura rispetto a un progresso fisiologico.Giovanni Miceli, operatore turistico e fondatore dell'ong Barjo Imè

“Il nostro compito è portare i benefici della nostra civiltà e rendere la loro vita un po’ meno faticosa e il futuro un po’ più di speranza, mentre il rischio che stiamo correndo è di intervenire in maniera troppo brusca”, spiega Miceli, riferendosi ai cambiamenti causati da un fenomeno relativamente nuovo, quello del turismo organizzato, iniziato nella zona soprattutto a partire dagli anni Novanta e cresciuto anche di cinque o sei volte secondo Miceli. “Ho iniziato a venire nella valle dell’Omo quindici anni fa”, racconta Mahetemu, “le tribù erano molto selvagge e c’erano pochi turisti. Ma negli ultimi sei-sette anni, la strada è stata migliorata e c’è anche l’aeroporto”.

“Anni fa, le persone nei villaggi scappavano nel vedere i turisti”, aggiunge Dinote Kusia Shenkere, guida dell’etnia Konso, il cui territorio confina con la bassa valle dell’Omo. “Allora abbiamo iniziato a dare dei piccoli regali ai bambini perché si avvicinassero. Le persone odiavano le macchine fotografiche perché credevano che gli rubassero l’anima – ora vogliono farsi fotografare per avere soldi in cambio”. Questo lo conferma anche Alala, moglie del capo villaggio Mursi Oruduru, che racconta che usano il denaro pagato dai turisti per comprare cibo. E mentre “prima coltivavamo le sponde del fiume, ora abbiamo i soldi per comprare la farina”, dice Damo Dori, specificando che i guadagni vengono condivisi dalla comunità. Anche Chao Dro è contenta che vengano i viaggiatori perché “prima noi donne dovevamo chiedere soldi ai nostri mariti, mentre adesso li danno direttamente a noi per le foto”.

Benché la mia vita sia basata sul turismo, non voglio che mantengano per forza le loro tradizioni a beneficio mio. Non mi oppongo e non insisto perché indossino gli abiti tradizionali, è una loro decisione. Yonas Mahetemu, operatore turistico

La scarsità di risorse quali acqua, terra e cibo viene in parte bilanciata dalla possibilità di acquistare beni primari con il denaro che entra grazie al turismo. Ma d’altro canto, “il turista è visto come un bancomat, una possibilità di guadagno facile”, aggiunge Miceli, un meccanismo che crea una dipendenza economica potenzialmente rischiosa perché potrebbe sostituirsi a sistemi di sussistenza sviluppati nel corso di migliaia di anni. “Il territorio è frammentato, il controllo del governo è sporadico, il turismo è rapido, loro hanno bisogno di soldi, quindi si fa presto a scivolare su questa buccia di banana del pago e scappo. L’ideale sarebbe lavorare in una direzione di turismo responsabile dove, avendo noi più possibilità e loro meno, si trova un accordo basato sulle necessità reali. La nostra onlus ha questa valenza di cercare di insegnare alle persone che non è corretto andare a visitare le tribù della valle dell’Omo come se appartenessero a un album di figurine, ma è più apprezzabile visitarne meno e potere stare più con loro”.

Ci sono segnali evidenti che il contatto con l’esterno stia trasformando radicalmente il modo di vivere delle tribù. I viaggiatori visitano questa zona per vedere popolazioni che seguono stili di vita pre-industriali, ma paradossalmente il solo fatto di essere lì velocizza il processo di integrazione nella società moderna, scrive la giornalista di viaggi Susan Hack. “Bisogna capire però cosa vuol dire preservare le tradizioni, un conto vuol dire metterle in ghiacciaia”, commenta Mattia Grandi. “Da un lato perdi il museo a cielo aperto, ma dall’altro è inevitabile. Le tradizioni sono tali anche perché si modificano nel tempo, recepiscono input esterni e interni; significano anche sapere far fronte alle avversità e riuscire a sopravvivere. Mantenere questo sarebbe fondamentale”.

“Se iniziamo tutti a indossare i vostri vestiti perderemo le nostre tradizioni”. Le parole del giovane Hamer Dido Kaffa racchiudono la volontà espressa da diversi abitanti della valle dell’Omo di mantenere vive le loro culture. Ad esempio, secondo Chao Dro gli Arbore sono riusciti a preservare le loro usanze nonostante la crescita del turismo: infatti, “tutte le donne vengono circoncise quando si sposano”. Così la mamma di sette figli, di cui tre bambine, fornisce un altro esempio di una pratica che in altre zone del mondo è considerata una forma di violenza, ma che qui rappresenta un’affermazione della propria identità.

Ma se davvero è importante che gli abitanti della valle dell’Omo siano in controllo del loro futuro, le loro scelte vanno accettate, oltre che rispettate. La cosa importante è che abbiano gli strumenti giusti per comprendere cosa sia meglio per loro e adattarsi consapevolmente all’inevitabilità del cambiamento. Con lo scorrere del tempo, e quindi l’inasprimento dei cambiamenti climatici, l’impatto prolungato delle dighe e delle piantagioni, e l’esplosione dei contatti con il mondo esterno, questa esigenza diventa sempre più urgente.

Tutta l’Etiopia sta subendo trasformazioni importanti, anche per mano delle riforme di Abiy, che “vuole che il paese si sviluppi e si lasci alle spalle un passato di carestia e povertà”, nelle parole di Mahetemu. Ma gli Arbore, i Dassanech, gli Hamer, i Kara e i Mursi e tutte le altre tribù della bassa valle dell’Omo non hanno controllo su questi eventi. In queste condizioni incerte, la domanda riguardo al loro futuro rimane senza risposta. Solo il tempo dirà se il ritmo della vita qui continuerà a seguire quello del fiume – lento e gentile ma anche violento e devastante – oppure se il cambiamento travolgerà le tribù come una piena inaspettata. E se il bambino dell’inizio del nostro racconto seguirà l’esempio di sua madre sottoponendo i suoi figli allo stesso rito, o se invece deciderà di narrare loro questo episodio per raccontargli di un mondo che non c’è più.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Dal 17 al 23 giugno, Survival International mobilita l’opinione pubblica con una settimana dedicata ai diritti dei popoli incontattati.

Negli ultimi anni le terre indigene Kayapó, Munduruku e Yanomami, nell’Amazzonia brasiliana, sono state devastate dalle miniere d’oro illegali.

Sônia Guajajara è attivista, Célia Xakriabá è educatrice. Entrambe sono donne indigene e si sono conquistate un seggio al Congresso brasiliano.

L’installazione di antenne in alcuni punti sperduti dell’Amazzonia sta consentendo alle tribù di tenere alla larga trafficanti e bracconieri.

Bolsonaro riceve la medaglia al merito indigeno. Una scelta assurda del governo brasiliano che non tiene conto delle accuse di genocidio nei confronti del presidente.

Impossibile non restare affascinati dalla vita dei popoli indigeni, così intimamente connessa alla natura e così lontana dal nostro quotidiano. Possiamo raggiungerli con la fantasia e vedere il mondo con i loro occhi grazie alle straordinarie immagini del calendario 2022 “We, the people” di Survival International, il movimento globale che lotta per i loro diritti.

Il presidente cileno Sebastián Piñera ha dichiarato lo stato di emergenza e schierato l’esercito in quattro province nel sud del paese in seguito a una serie di scontri fra le forze dell’ordine e il popolo indigeno dei Mapuche. La misura straordinaria resterà in vigore per almeno due settimane e autorizzerà le forze armate a “fornire appoggio logistico, tecnologico e nelle comunicazioni, così come nelle operazioni di

L’11 ottobre centinaia di persone si sono riunite davanti alla Casa Bianca per chiedere il rispetto delle terre appartenenti agli indigeni.

Le abitanti dell’isola di Busuanga, nell’arcipelago delle Filippine, stanno tutelando le foreste di mangrovie per proteggersi dai tifoni.