Il Parlamento europeo ha votato a favore dell’iniziativa dei cittadini europei My Voice, My Choice, per l’aborto accessibile e sicuro in tutta Europa. Ora spetta alla Commissione predisporre strumenti concreti.

Abbiamo chiesto a chi sta vivendo i tagli voluti dal governo di Washington, di raccontarci la loro esperienza. A rischio il progresso e il futuro stesso del nostro pianeta.

Che ne sarà di noi è il titolo di un film generazionale di vent’anni fa (sì, avete letto bene) che vede protagonisti giovani (quasi) ventenni – da Silvio Muccino a Elio Germano, da Valeria Solarino a Violante Placido – che si interrogano sul loro futuro dopo la maturità. Gli amori in corso avrebbero resistito al tempo e alla noia? Si sarebbero rivisti? Ma soprattutto, cosa sarebbero diventati nella vita?

Sarebbe interessante provare a fare questa domanda a quelle stesse ragazze e ragazzi, oggi. In un potenziale sequel, qualcuno sarebbe poi diventato un giornalista, l’altro un attivista, l’altra ancora una scienziata. Cosa risponderebbero a quella stessa domanda, oggi, in un presente al contrario? Dove chi si impegna per il progresso, per l’inclusione, per il futuro del nostro pianeta e di chi lo abita rischia di essere marginalizzato, zittito, licenziato. Dopo aver letto le storie di dipendenti di agenzie e dipartimenti legati in qualche modo allo studio e alla tutela della Terra, abbiamo aperto l’agenda e contattato direttamente persone a noi vicine, per provare a capire quanto fosse tangibile questa cosa, nella loro (e nella nostra) quotidianità. La prima cosa che abbiamo capito è che questa situazione è, come sta succedendo per altri settori, così straordinaria da essere ancora difficile sia da inquadrare che da commentare. Ora si può solo fotografare.

“Non so nemmeno da che parte iniziare. La situazione è drammatica”. Comincia così l’audio che Giorgio – nome di fantasia – ci manda su Whatsapp. Biologo marino e ricercatore italiano, da quindici anni lavora all’estero per trasformare passione e competenza in professione. “Nonostante i tentativi dei mezzi d’informazione di sottolineare le implicazioni di questo atteggiamento nei confronti della scienza, la cosa non sta avendo sufficiente risonanza fuori dal mondo scientifico. Di certo non in Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti”.

E forse è questa una delle maggiori preoccupazioni: il fatto che quanto sta accadendo stia scandalizzando solo la bolla e le sue intersezioni.

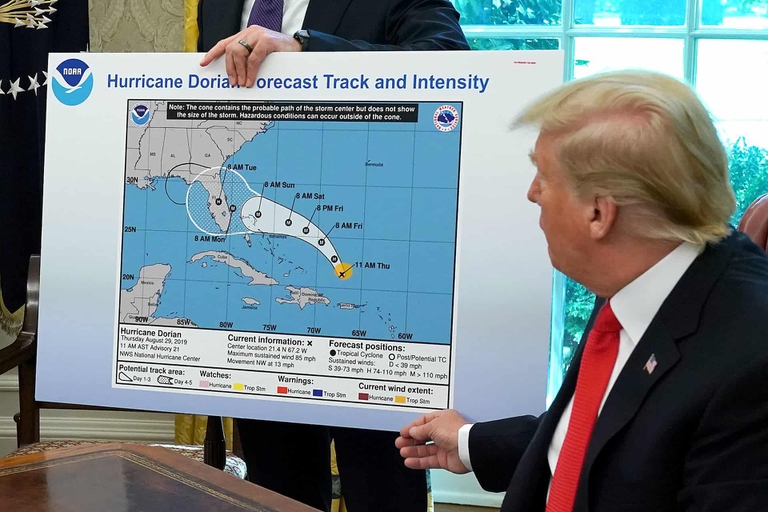

Eppure “l’attacco dell’amministrazione Trump è talmente multidirezionale che è difficile focalizzare l’attenzione su uno specifico punto di intervento. Fa paura perché risuona proprio come un attacco alla scienza e non solo come il giustificato motivo di tagliare le spese inefficienti per ripristinare le casse federali. Cosa che peraltro non ha un riscontro concreto sui conti pubblici perché i fondi per la scienza sono noccioline rispetto al totale. Ma, a parte questo, sembra essere proprio un attacco volto a indebolire le fondamenta stesse del sistema di ricerca negli Stati Uniti. Questa cosa si manifesta in molti modi: dai licenziamenti a pioggia dei dipendenti delle agenzie che in passato hanno innervosito il presidente, ai tagli indiscriminati ai fondi per tantissimi programmi di ricerca che hanno tentato di porre dei limiti alla crescita sfrenata delle industrie. Questo significa che ci sono interi progetti di ricerca che si sono ritrovati svuotati, senza fondi o senza personale. Hanno cominciato dai più giovani, che avevano appena intrapreso la loro carriera o avevano ricevuto la prima promozione. Ad esempio, un collega mi ha raccontato che mentre stava svolgendo un laboratorio formativo per la Noaa, l’agenzia per gli oceani e l’atmosfera, vari partecipanti si sono alzati e hanno abbandonato il corso perché avevano ricevuto una mail di licenziamento con effetto immediato. Io stesso stavo collaborando a un progetto con una collega che a un certo punto non mi ha più risposto. È sparita. Ho scoperto solo successivamente che faceva parte di quelle centinaia di collaboratori della Noaa che hanno perso il lavoro da un momento all’altro. Oggi sono rimaste solo quelle persone senior che però non hanno più nessuno a cui affidare il lavoro più operativo, bloccando così ogni cosa”.

Giorgio continua ricordandomi quanto queste scelte non impattino solo su chi vive e lavora negli States, perché negli ultimi anni proprio gli Stati Uniti sono stati il paese al mondo che più ha investito nella ricerca: “La mia situazione si inserisce in questo contesto. Per anni abbiamo goduto proprio di questi fondi statunitensi che premiavano l’eccellenza della ricerca a livello internazionale, e da un giorno all’altro questa garanzia è venuta a mancare. Io e altri ricercatori come me stiamo cercando di raccogliere i cocci e capire come cambiare il modo in cui portare avanti il nostro lavoro”.

Tra le altre cose privando i documenti con cui fare richiesta di fondi di parole quali “integrazione” e “diversità” che però nell’ambito di ricerca in questione erano totalmente decontestualizzate rispetto al senso già discutibile delle scelte prese dall’amministrazione: “Ora devo capire come trovare un’alternativa valida all’espressione ‘diversità biologica’, ad esempio”.

L’unico commento che si può fare è sullo strascico che tutto questo potrebbe avere: “I danni – continua Giorgio – si ripercuoteranno per molti anni perché il tempo necessario per ripristinare i fondi e ricostruire il sistema di ricerca è molto più lungo rispetto a quanto ci si mette a smantellare team fatti di persone che lavoravano insieme da decenni. Anche se tra quattro anni le cose dovessero cambiare, e una futura amministrazione dovesse ripristinare parte del sistema, non è così semplice far ripartire la macchina perché queste persone avranno trovato – si spera – un altro lavoro, nel frattempo. E questo è un danno enorme per il progresso scientifico”.

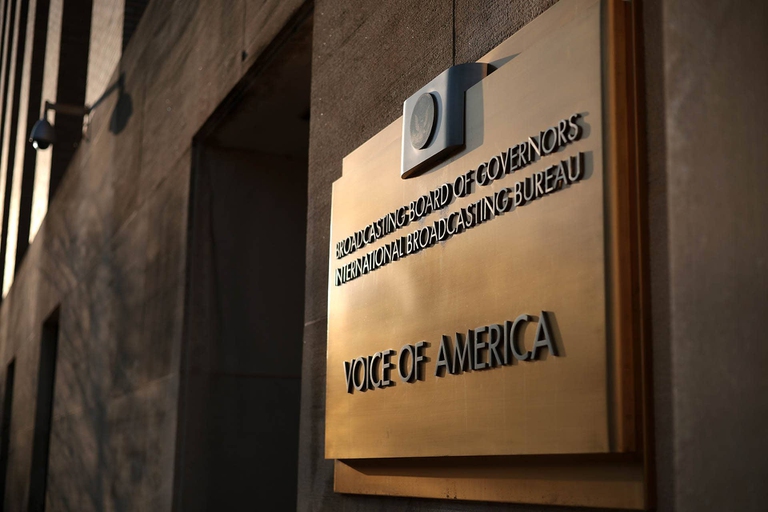

C’è un altro settore – molto sottovalutato – che sta subendo le conseguenze di alcune politiche prese dalla nuova amministrazione. E, paradossalmente, è uno tra i più importanti perché può avere riflessi a cascata: quello dell’informazione libera che, in teoria, ha proprio il compito di raccontare in modo più o meno indipendente ciò che accade. Ad aiutarci, in questo racconto, è Ettore – altro nome di fantasia – che da anni è corrispondente alla Casa Bianca per Voice of America (Voa).

Cos’è Voa? È il servizio radiotelevisivo del governo federale degli Stati Uniti e supervisionato dalla United States agency for global media e che dal secondo conflitto mondiale produce e confeziona programmi radio e tv che vengono poi trasmessi in tutto il mondo grazie alla traduzione in quasi cinquanta lingue.

“Quello che io e altri 1.300 dipendenti stiamo vivendo – mi scrive Ettore – è surreale: siamo impossibilitati a lavorare perché considerati estremisti dal presidente Donald Trump. Accuse false, frutto più di opinioni che di fatti reali, ma che hanno spinto la Casa Bianca a sospendere le trasmissioni dopo 83 anni. Un’azione senza precedenti”.

Era il primo febbraio 1942 quando, nel bel mezzo del peggior conflitto che l’umanità abbia mai deciso di innescare su scala globale, l’allora amministrazione statunitense guidata dallo statista Franklin Delano Roosevelt lanciò Voice of America. All’epoca fu fondamentale per trasmettere al popolo tedesco storie che “parlassero” di democrazia pur vivendo sotto la dittatura nazista.

Ma da quel momento in poi ha rappresentato un punto di riferimento per raccontare non solo i conflitti, ma anche le sfide che la comunità internazionale si è trovata di fronte. “Se da un lato i sostenitori di Trump festeggiano per aver tolto la voce all’America – continua Ettore – dall’altro Pechino, Teheran, L’Avana e Mosca ringraziano per il regalo ricevuto. La Voa ha sempre fatto le pulci a questi governi offrendo a centinaia di milioni di persone notizie in lingua, molte delle quali non hanno accesso a informazioni accurate. Regimi che per anni hanno fatto di tutto proprio pur di bloccare il raggio d’azione di Voa e che ora hanno una preoccupazione in meno”.

L’unica speranza per evitare la chiusura di Voa è nelle mani del giudice di New York che dovrà stabilire se lo stop alle attività è incostituzionale o meno: “In ballo c’è la difesa del primo emendamento, la famosa libertà di espressione, ora messa in pericolo. Un verdetto negativo potrebbe creare un precedente molto pericoloso negli Stati Uniti, minacciando qualsiasi media o network d’informazione critico nei confronti del governo pur facendo affidamento su finanziamenti pubblici, come la Npr o la Pbs”. O che non sia disposto a cedere alle pressioni pur di mantenere integri i fondi federali. Come hanno scelto di fare università, come la Columbia, o agenzie, come la Nasa che in queste ore hanno annunciato adeguamenti alle richieste fatte dal dipartimento per l’Efficienza del governo. In particolare, l’agenzia spaziale ha delineato un nuovo piano che prevede la chiusura di alcuni uffici e missioni. Tra queste c’è anche quella che si occupava di diversità, equità e inclusione e che aveva come obiettivo quello di rendere accessibili a tutte e tutti le stesse opportunità, anche nello spazio. Per esempio, nei piani era previsto che una donna potesse presto mettere piede sulla Luna, così come la prima persona non bianca e persino il primo astronauta di nazionalità diversa rispetto a quella statunitense. Anche in questo caso, i tagli preoccupano perché rischiano di mettere in discussione la prosecuzione stessa di alcune missioni, ma soprattutto perché incrinano la capacità delle nuove generazioni di sognare in grande.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Il Parlamento europeo ha votato a favore dell’iniziativa dei cittadini europei My Voice, My Choice, per l’aborto accessibile e sicuro in tutta Europa. Ora spetta alla Commissione predisporre strumenti concreti.

Conflitto d’interesse palesi, autori remunerati, mancanza di trasparenza. Uno studio tra i più citati sul glifosato, pubblicato nel 2000, è stato ritirato.

Guerre, disuguaglianze e crisi climatica rallentano la corsa agli obiettivi di sviluppo sostenibile: solo il 19 per cento raggiungibili entro 5 anni.

Sono passati 10 anni da quando l’Onu ha fissato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, inizia il countdown: ASviS fa il punto della situazione.

Tra inflazione e tagli agli aiuti, i progressi per azzerare la fame nel mondo sono ancora troppo lenti. Lo testimonia il rapporto Sofi2025.

Il futuro dei nomadi dell’India, i Fakirani Jat e i Rabari, è incerto. Tra tensioni geopolitiche e un clima che cambia, il patrimonio antropologico delle popolazioni nomadi è a rischio.

Uno studio di Ipes-Food rivela fino a che punto la produzione di generi alimentari sia legata ancora ai combustibili fossili.

Descritto dai dati delle piattaforme Microsoft, il lavoro d’ufficio è un flusso incessante di mail, riunioni e notifiche che soffocano la concentrazione.

La pista da bob di Cortina, dopo mesi di polemiche, è stata effettivamente costruita. Il commissario di Governo Simico racconta come ha portato in porto il progetto.